携手港澳“破浪前行” 跑出大湾区“加速度”

广东持续激活创新发展动力

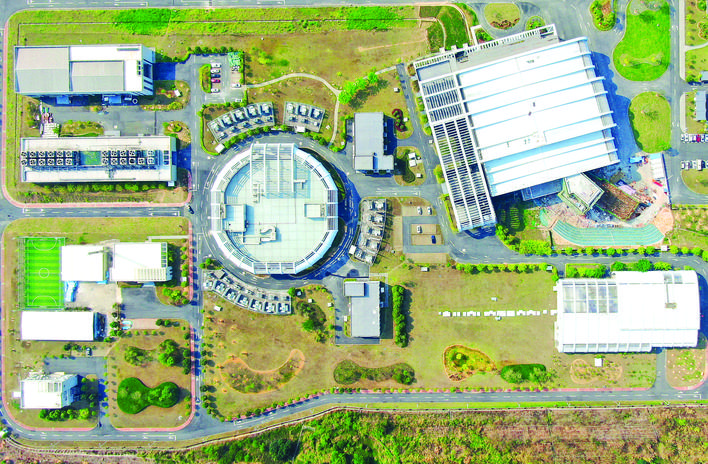

位于东莞松山湖的中国散裂中子源。新华社发

4500多个重大项目开工建设、总投资4.5万亿元;农村消费、网络消费均大幅增长20%以上;粤港澳合作步入正轨,纵深推进速度加快……

作为“中国第一经济大省”,广东如何彰显责任与担当?面对粤港澳大湾区建设等重大机遇,又如何持续激活创新发展动力?让我们一起透过数据,回顾去年广东的重要时刻,感受大湾区的时代脉搏。

合作区打造大湾区新引擎

“我们诞生于澳门,成长于横琴。”前不久,在接受记者采访时,珠海横琴跨境说网络科技有限公司(下称“跨境说”)创始人兼董事长周运贤感慨,“最初创业只有13个人,现在已经是有160个人的国家高新技术企业了!”

横琴·澳门青年创业谷于2015年开园,响应国家号召来内地发展的周运贤被横琴良好的营商环境打动,便将“跨境说”搬到了横琴。

作为横琴粤澳深度合作区首个重点打造的产业落地、产业培育、产业发展的平台,截至2021年10月底,创业谷累计孵化企业(项目)751家,其中澳门创业企业(项目)335家,香港创业企业(项目)28家。

2021年9月,《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》正式公布,标志着两个合作区建设进入全面实施、加快推进的新阶段。

一个月后发布的《广东省科技创新“十四五”规划》明确,横琴、前海两个合作区将成为大湾区国际科技创新中心的重要支点。

大国重器带动源头创新

“双区驱动”效应的持续释放,对广东科创来说,无疑提供了更大的舞台。

《广东省科技创新“十四五”规划》明确,到2025年,粤港澳大湾区初步建成具有全球影响力的科技和产业创新高地,成为国家重要创新动力源。

在被称为“世界工厂”的东莞,科技创新与先进制造正融合形成一条独具特色的高质量发展之路。

童欣对此深有感触。2017年,这位当时在美国橡树岭国家实验室工作的科学家,得知中国散裂中子源首次打靶成功后,毅然决定回国加入中国散裂中子源,投身科技事业发展。

截至目前,中国散裂中子源的注册用户超过了2600个,其中1/5来自粤港澳大湾区。

从原始创新到技术创新,从实验室到生产车间,存在一条难以逾越的鸿沟,但在东莞,创新链和产业链却实现了高效衔接。

1台大科学装置、1个省实验室、2所高水平研究型大学、33家新型研发机构、7400个高新技术企业、1.1万家规模以上企业、258万名人才……这些创新要素,共同构成了东莞科技创新的“点”,也成为支撑湾区“智造”的重要支点。

无人农场助力农业现代化

创新驱动,不仅让制造业产业链优化升级,也为现代农业注入了一剂“强心针”。

“产量相比之前每亩提高了200-300斤!”2021年11月底,在佛山市高明区更合镇吉田村里,全国首个商用无人水稻农场迎来了大丰收。望着成熟的稻田,吉田村党总支书记钟志强喜出望外。

2021年3月,吉田村与中科智慧农业创新研究院合作,正式启动建设无人水稻农场。该农场采用5G和卫星导航技术,实现水稻耕、种、管、收全流程无人化操作,8分钟就能割完一亩水稻。

同时,园区内的中控系统可以实时监测无人化设备的使用情况和土壤各种指标,实现“智慧种田”。

在钟志强看来,发展现代农业就是要利用高科技,才能完成传统农业到智慧农业的转变。

从经济薄弱村到“智慧农业”示范村,吉田村的这块无人农场不仅是广东实施乡村振兴战略的写照,更是广东加快农业农村现代化的缩影。

湾区协同打造“人才强省”

时代越是向前,知识和人才的重要性就愈发突出,教育的地位和作用就愈发凸显。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,要打造大湾区教育和人才高地,推动教育合作发展,建设人才高地。随着广东“十四五”规划的发布,“协同发展”正成为广东打造创新人才强省的不二选择。

深圳科创学院发起人、XbotPark机器人部落创始人、香港科技大学教授李泽湘对此深有体会。他经常往返香港、深圳和东莞三地,为大湾区的年轻团队提供创新创业指导。

“这里的年轻人打造一个新的科技产品,迭代速度可能比硅谷、欧洲要快5到10倍,而成本却大概只需要它们的1/5到1/4。”李泽湘表示,自己一直在探索把大湾区所具备的优势资源整合起来,为青年人才们提供更有实际价值的帮助。

除了高层次人才,身处产业一线的技能人才也是支撑起广东发展的底气之一。

截至2021年11月,广东技能人才总量达1357万人,其中高技能人才456万人。最新数据统计,“广东技工”毕业生就业率超98%。

以全球的目光来看,如果说纽约湾区是“金融湾区”,旧金山湾区是“科技湾区”,东京湾区是“产业湾区”,那么粤港澳大湾区瞄准就是“人才湾区”,用人才带动产业发展转型,用人才带动科技创新。

“种下梧桐树,引得凤凰来”,这就是广东。

- 下一篇:国际数据自贸港项目落户南沙