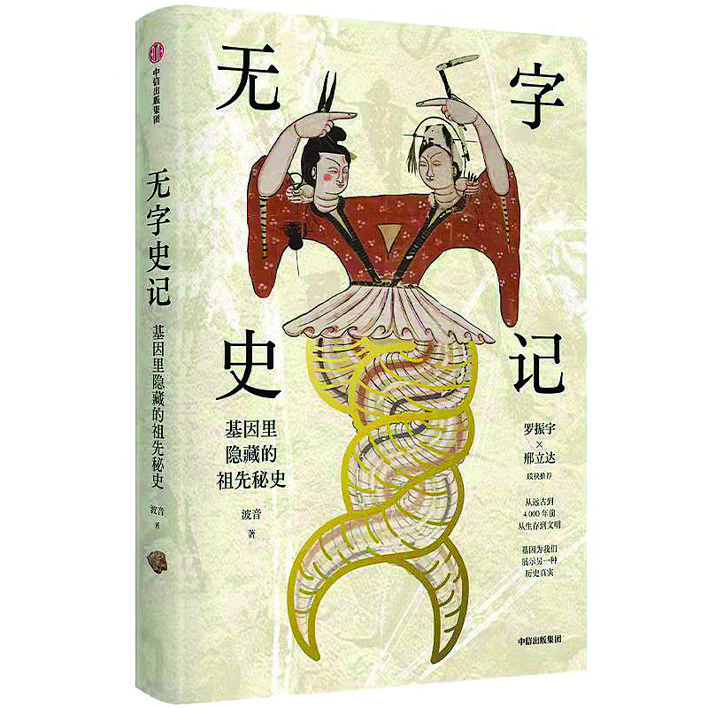

从基因角度阐述远古考古学的作品

刻在基因里的中华古史

《无字史记》:累代传承的文化基因能促进族群更深层的情感交流

我们祖先的生活是怎样的?人类从何而来,经历了怎样的演变?这样的好奇心关乎我们的过去、现在和未来,这是考古学这门学科的诞生与发展的基础。

考古学通过调查、发掘、研究与过去人类生活和行为有关的物质遗存,来达到认识人类早期历史和文化发展过程与规律的目标。可是,时光久远,沧海桑田,这些证据少得可怜,更何况,过去依靠人的肉眼和学识经验加以分析和判断,错误实在难免,每片碎骨、每块石器都笼罩着无数臆测和猜想。

考古学如今有了较大发展,重要原因之一,就是现代科技条件的参与,尤其是基因技术的运用。人类的脱氧核糖核酸(DNA)是长串复合的分子,其作用是把基因信息一代一代传下去。DNA序列是最确凿的证据,是不可磨灭的印记,以分子遗传学为代表的新技术一点一滴地揭示着人类演变的过程。

这部《无字史记》就是从基因角度阐述远古考古学的作品。作者波音,曾任《世界遗产》等杂志主编,出版《草与禾:中华文明4000年融合史》《航海、财富与帝国》等多部历史类、科普类著作,文风平易通俗,考据扎实周详。

作者娓娓讲述,层层揭秘:数百万年前,猿人开始使用双腿、直立行走,但是,这些古人类统统都湮灭了,这是为什么呢?为什么说距今7至10万年左右的智人才是我们人类共同的祖先,他们是怎样把遗传因子遍洒在世界各地的呢?作品从古人类的生活讲起,然后是现代人类的诞生、走出非洲的智人,核心内容是中华民族的远古史。该书描摹了无字时代的人类社会的面貌,让我们的崇古之情更有了落实之处。

一个波澜壮阔的故事渐渐浮现眼前。作者带领我们追踪智人走出非洲、踏遍各地的足迹。基因研究逐渐还原了各个族群的人类在何时,以及如何生成各自体质特征的过程,分析这些特征的内涵,讲述不同族群的混合与变异的过程。我们得以了解过去真正发生的事情与流传至今的神话传说之间的差异,重新建构接近真相的古代史,理解人类这种生物的来龙去脉。

生物基因进化遵循达尔文“适者生存”原理

基因研究也许会打击一些人的自尊心,比如,曾经以身为雅利安人自傲的德国人,事实上,雅利安人种的基因排序大约80%与被他们贬低的东欧人和犹太人相同。基因研究也告诉我们,山顶洞人、元谋人等中华大地上的古人类已经由于气候等原因消亡了,他们并不是中华民族的人类始祖。由于气候和食物缺失,现代智人走出了非洲,开始了他们的全球征程,我们中国人也是其中的分支之一。

作品详细呈现了沿着海岸线行走与从内陆沙漠草原地带突进的两支智人队伍的行程,他们渐渐演化成了游牧民族和农耕民族。作品后半部分集中描绘中国古代史,讲述二里头文化、良渚文化等古代遗址的特征,讲述夏商周直至汉代的中原王朝与周边少数民族部落的关系,以及这些少数民族部落东突西进所带动的历史格局的动荡变化,还有羌族、百越、台湾高山族等民族与汉族的血缘关系,作者还讲述了粟黍菽等谷物种植、牛羊马等家畜驯养对于人类聚居生活的影响等内容,这是最早的中国,我们祖先的家国。

这个过程揭示了一个基本事实:生物基因进化是遵循达尔文“适者生存”原理的,而文化基因进化遵循的是类似拉马克的“用进废退”原理。不同族群之间的DNA排序显示了地球上现在的人类都来自同一个老祖宗,只是在后来的自然环境状态里发展出了更适于生存的特别的基因链,但是,联结我们的更深层的情感,一定是累代传承的文化基因,这是构建了每个族群强大凝聚力的文化之根。

基因研究是一项技术,这项技术用于考古学的目的是为了提供更清晰的证据。藏在我们DNA之内的是一部浩瀚而纷繁复杂的历史记录,它需要全人类的共同书写。

(赵青新)

- 下一篇:“景德气象”的三个逻辑