东坡《食荔枝》一诗版本初探

古诗流传版本不一,只要意思相近,“不妨长作岭南人”写成“不辞长作岭南人”未尝不可

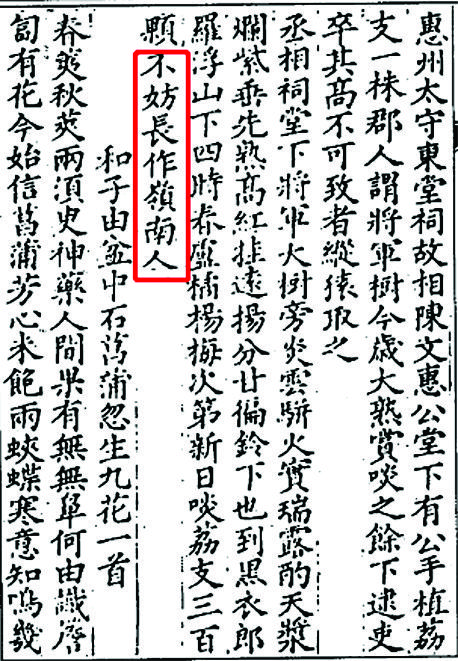

明成化本的《苏文忠公全集》。

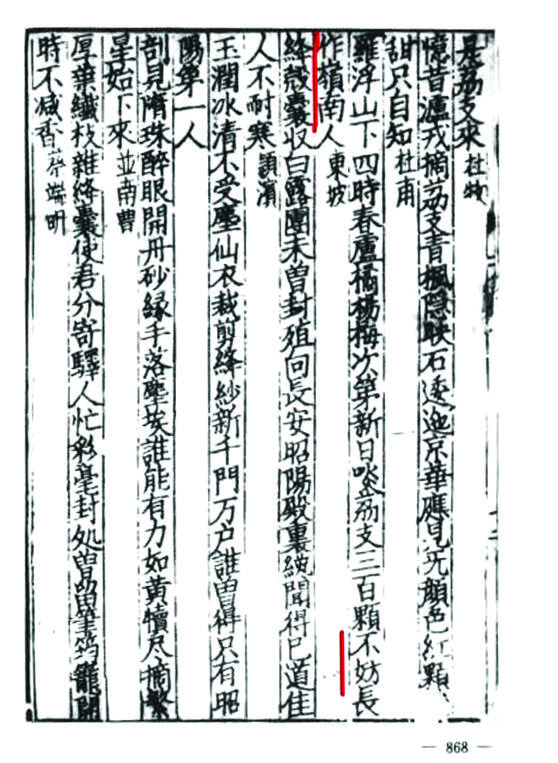

清乾隆三年武英殿刻本的《御选唐宋诗醇》。

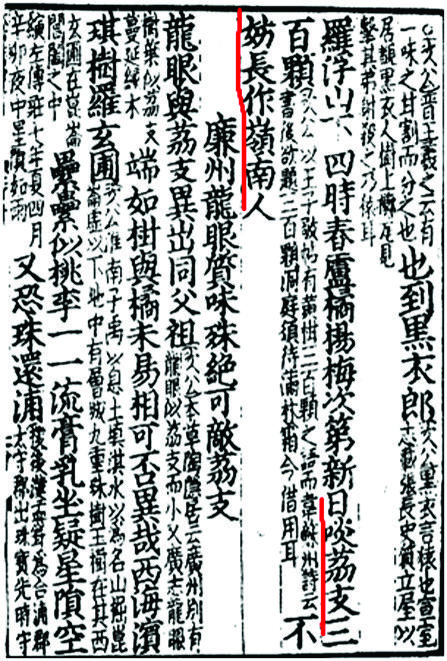

日本所藏残宋本影印的《全芳备祖》。

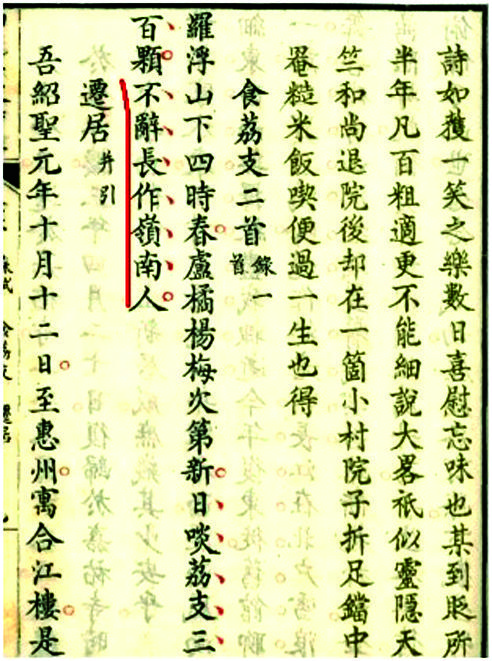

四部丛刊景宋本的《东坡诗集注》。

要论苏轼寓居惠州时最著名的诗作,知名度最高的就是这首《食荔枝》:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。这首诗不仅使苏轼成为惠州荔枝的代言人,更是使“不辞长作岭南人”成为脍炙人口的千古名句。但细心的读者在阅读不同版本的苏轼文集时,会发现相当多的一些权威版本中采用的却是“不妨长作岭南人”,如1933年商务印书馆的《苏东坡集》、1997年黄山书社出版的《苏东坡全集》、2003年广东人民出版社的《惠阳县志》、2008年中国传媒大学出版社出版的《大学语文》、2011年巴蜀书社的《苏轼文集编年笺注》等。那么究竟是用“不辞”还是“不妨”呢,我们追根溯源,从古籍版本来探究下。

在目前查阅的宋本古籍中暂未发现“不辞长作岭南人”的表述

首先来看宋代版本,在目前所查阅的宋本古籍中,暂未发现“不辞长作岭南人”的表述。四部丛刊景宋本的《东坡诗集注》为北宋末年的王十朋(1112-1171)所著,该版本距离苏轼生活的年代较近。文中收录的这句诗为“不妨长作岭南人”。宋代王象之(1163-1230)所著的《舆地纪胜》是一部南宋的地理总志,该书的宋钞本在收录这首诗时也用了“不妨长作岭南人”。南宋陈景沂的《全芳备祖》(约成书于1253年)是南宋后期编辑、刊行的植物花果卉木专题大型类书,据日本收藏的残卷宋刻本显示,该句诗的显示也是“不妨”。

明本古籍也采用“不妨长作岭南人”

再来看明本的古籍,明成化本的《苏文忠公全集》是苏轼现存的诗文全集,商务印书馆《万有文库》和《国学基本丛书》中的《苏东坡集》均据这个版本排印。该书在收录这首诗时也采用了“不妨长作岭南人”。“不妨”也广泛出现在明代许多文人的文集中,这些学界泰斗本身就是考证大家,他们在引用这句诗时也都认可了“不妨”。如明万历刻本的陈汝锜的《甘露园短书》,明万历十二年刻本的程文德的《程文恭公遗稿》,明崇祯刻本的顾宪成的《顾端公文集》等。此外,明代方志也按照“不妨”的版本对这首诗进行了收录。如明代曾邦泰等纂修的《万历儋州志》。可见,在所查阅的明代各版本古籍中,暂时也没有发现“不辞长作岭南人”的表述。

“不辞长作岭南人”表述最早见于康熙年间

根据已查阅的文献,“不辞长作岭南人”这个表述目前最早见于康熙年间(1661-1722),清康熙四十七年内务府刻本《广芳群谱》是一本植物学著作,书中在描写“荔枝”这个条目时,出现了“不辞长作岭南人”。清康熙六十一年内务府刻本的《分类字锦》是一部收录对偶词语的书,书中也出现了“不辞”的表述方法。此外,清乾隆三年武英殿刻本的《御选唐宋诗醇》、曾国藩编选的清同治十三年傅忠书局版本的《十八家诗钞》、清文渊阁四库全书本的《补注东坡编年诗》都采用了“不辞长作岭南人”的表述。有必要说明的是,一些文献虽为宋人所编撰,文中也采用了“不辞”,但因其版本仍然是清代,不排除在收录时进行了调整。如《千家诗选》最早为南宋刘克庄所编,但目前所见出现“不辞”的版本是清嘉庆宛委别藏本;《施注苏诗》和《锦绣万花谷》虽然都为南宋年间编撰,但其出现“不辞”的版本都是清文渊阁四库全书本。而且尽管清代出现了“不辞”这种表述方法,但仍然有相当一部分版本还是认可“不妨”,如明末清初著名思想家黄宗义的《明文海》、清代康熙四十八年内务府刻本的《御选四朝诗》等。即便是在“日啖荔枝三百颗”的发生地惠州,其当地的光绪《惠州府志》和雍正《归善县志》在收录这首诗时也仍然是“不妨长作岭南人”。

学界认为,综合史料及诗意考虑,“不辞”和“不妨”都说得通

综上所述,从各个时代不同版本的相关文献来看,“不妨”的可信度和文献价值更高,这个版本也更加接近东坡先生的本意。“辞”的表述很有可能是这首诗在载入清代版本与抄本中出现了偏差和字句的改动。学界认为,综合史料及诗意考虑,“辞”和“妨”这两种版本都说得通。古诗流传至今,版本难免不一,只要意思相近、读音相近,不影响古诗词的音律即可。实际上,清代一些学术大家已注意到这种现象,并采用了折衷方案,以“清初六家”之一的查慎行的《苏诗补注》为例,他在“不辞长作岭南人”旁边就标注了“一作妨”。

(陈政禹)