法治之光与文学之功

——报告文学《只为规矩成方圆》创作特色浅析

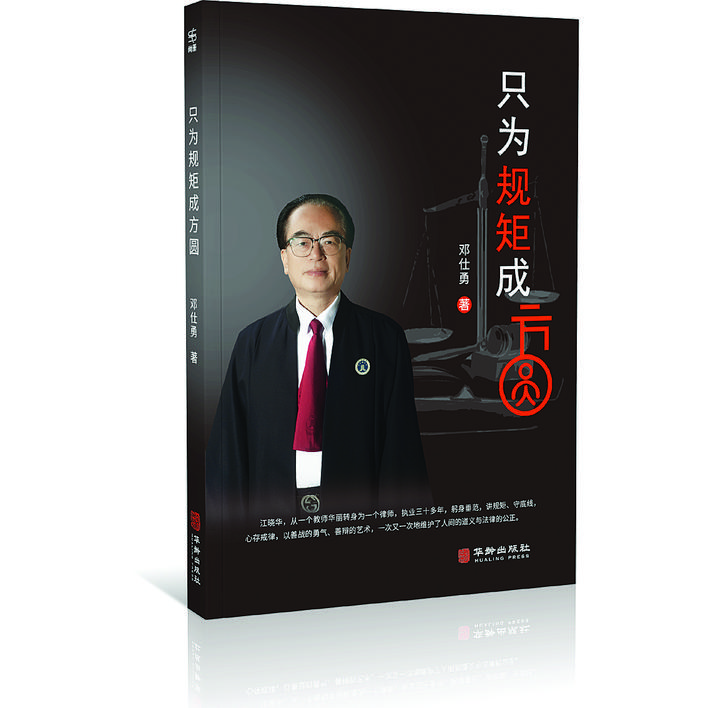

全媒体语境下,曾经依靠以快制胜的“文艺轻骑兵”报告文学,面临新的转型和图景,在新的创作理念的指引下,也呈现更加繁复而丰茂的生活画卷和人生万象。惠州作家邓仕勇创作的报告文学《只为规矩成方圆》,就是在此背景下诞生的一部新的作品。作品以“全国优秀律师”、“全国优秀仲裁员”、广东宝晟律师事务所创始人江晓华先生的成长、成才、成功为主线,刻画了忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律,敢于担当、勇于创新、乐于奉献的律师形象。

在这部20万字的纪实性作品中,既有具体场景下法律法规的条分缕析,也有惊心动魄的律师答辩过程,更有各种案件中利益相关方复杂、幽微的人性袒露,反映了社会转型期作为一些人在精神层面的迷惘——很多时候,这样的窘境、局境、人事和利益纠葛,只有身处其中的法律人才能真切体悟。

通过深入走访检视违法犯罪和矛盾纠纷产生原因

较之道德评判、法律审判呈现的“喜恶观”,文学创作从来不拒绝任何人,包括坏人、恶人,因为这样的文学建构才更具备沉积生活底部、解剖复杂人性、探究人生的功效。正是基于这样的认知,邓仕勇明白,唯有跟着法律人走近各种真相,才能在繁杂的案件和矛盾纠纷中窥见人性,从心理学、社会学、文化学等角度,检视违法犯罪和各种纷争的成因,在法律的手术刀之外,为社会建设、法治建设递上一把金错刀,最大限度剔除各种有违人伦道德、社会规范的潜在致病因子。这是在法律正义之外,文学正义所展示的智慧、力量。

在这样的叙事逻辑下,一个少年时代便受到父辈“不以规矩、不成方圆”启蒙教育的江晓华,其砥砺奋进的人生大幕逐步拉开——他成为恢复高考后新中国第一代大学生,成为通过第一次全国律师资格考试的执业律师;带头成立惠州第一家“民字号”律师事务所;勇立改革潮头,诉讼疑难杂案,促成国家《关于审理存单纠纷案件的若干规定》出台;甘当仲裁太平的守护者,投身法律援助第一线……

以讲故事方式阐释“善律者不讼”理念

乐于讲故事、善于讲故事是《只为规矩成方圆》这部作品的重要特色。虽则以律师为业,但江晓华恪守“善律者不讼”的理念,那就是——法律的终极目的不是惩罚,而是挽救和规劝。在叙述一起离婚案时,邓仕勇以讲故事的方式,还原事件的来龙去脉,很好地体现“善律者不讼”的理念,表达了法律均衡各利益方的利益、不制造人伦亲缘撕裂的宗旨。

为了充分体现法律挽救人的功效,在讲述一起制售假币案时,邓仕勇同样花了很大篇幅来描写这起案件的前因后果、王姓罪犯的心路历程,还描写了王姓罪犯妻子的所思所想。最终,作为王姓罪犯辩护人的江晓华找到两个重要的辩护切入点,法院根据检举揭发立功从宽原则,对案件进行改判。

这样的叙述和抒写使得作品在法律伦理、现实伦理和文学伦理之间取得很好的平衡,呈现出很强的叙事性、故事性和可读性,展现了报告文学应当具有的文学审美魅力。

当今社会,随着越来越多的人从村庄走向社区、从费孝通所言的“熟人社会”走向“陌生人社会”,必然导致利益结构和社会关系的广泛调整。在此过程中,会滋生很多个人、社会问题,有的不是法律和道德所能完全解决的,需要文明、文化的力量。因此应该充分发挥文学构建、文学想象在公共生活、法治社会建设中的独特作用。

如前所言,《只为规矩成方圆》的主人公江晓华先生,是改革开放后通过第一次全国律师资格考试、成为《律师暂行条例》实施后第一批执业律师,也是惠州第一个创办民间律师事务所的领头人,具有非常独特的现实意义、历史价值和书写价值。通过江晓华先生的故事,展现律师制度的发展和改革,彰显惠州律师“讲诚信、负责任、有担当”的实干精神和“精通法律、维护正义”的精神面貌。

(鸣生)