东江流域3000年前的“钟鸣鼎食”气象

缚娄古国青铜编钟传出先秦时期东江文明的历史回响

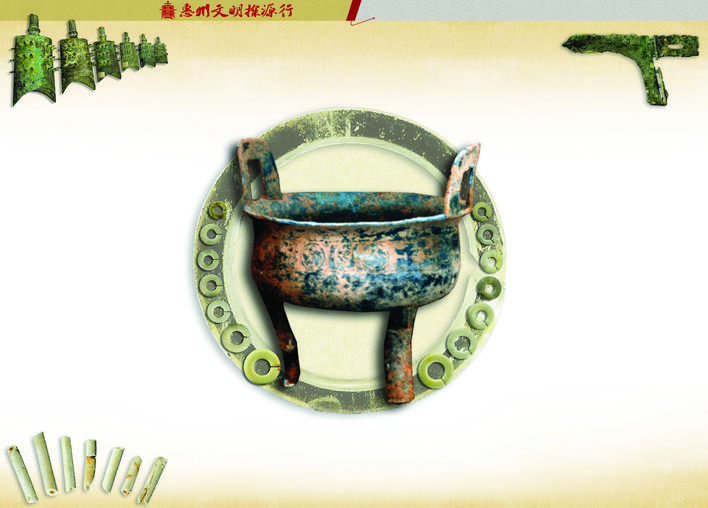

博罗公庄出土的青铜编钟。 横岭山墓地出土玉石器150件。这是博罗横岭山墓地出土的玉管。 铜戈等兵器的出土印证了史籍中关于“越人之俗,好相攻击”的记载。 博罗横岭山墓地出土的圆涡与夔龙组合纹铜鼎。 水晶玦。

走入惠州博物馆“东江流域的文明”展厅,仿佛走进时光隧道,眼光摩挲新石器时代的石器工具,直观感受东江先民粗犷的生活场景。随后,转入缚娄之谜环节,这里展陈的青铜编钟、各类陶器等文物,或精美,或粗朴,各司其职,奏响了一曲交响乐,演绎先秦时期东江文明的历史回响。

“2000年全国十大考古发现之一”博罗县横岭山墓地的两个墓坑也“搬到”展厅中央。这是两个原比例复原的商周墓坑,一大一小,比邻而设,坑内的随葬品清晰可见,还原了横岭山墓地出土时的情景,给观众震撼之感,历史与现实的叩问伴随着生与死的思考,在展厅激荡。

从现场展示的横岭山墓地考古挖掘图可以看出,墓地规模大、数量多,且排列整齐、大小有序,透露出当时社会处于稳定有组织的状态,同时说明在西周时期到春秋时期岭南地区已具有发达的青铜文化,为揭开缚娄之谜提供了重要依据。

越之沃野

广东青铜时代的光芒或在商代开始闪耀

“循州(惠州古称)当五岭之东,境接海潮,连汀赣,汉之名郡,越之沃野也。”明代隆庆进士、惠州府河源人李焘写《重建惠州泗洲塔记》时,以倒叙的手法追述惠州之历史,“越之沃野”寥寥四字,勾勒出先秦时期东江大地农耕文明的丰饶景象。

考古发现,在新石器时代中晚期,东江先民的生产方式已经从采集、狩猎、捕捞过渡到稻作、畜牧等原始农业,生活模式从漂泊无定到聚族定居,生产力与日俱增,社会组织不断完善。经过漫长岁月,在商周时期演变为东江土著部落,他们形成了族群意识,成为百越族群的一支。

“百越”之称谓,源于先秦古籍,是对南方沿海一带古越部族的泛称,包括吴越、扬越、东瓯、闽越、南越、西瓯、骆越等众多越族支系,《吕氏春秋》统称为“百越”。《汉书·地理志》有载,“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。

岭南山川为百越之地,东江先民为百越之民,可以确信。但先秦时期的岭南为“化外之地”,宋代《历代地理指掌图》疏注《帝喾九州之图》称岭南地区“非九州地”,认为“自岭而南,当唐虞三代为蛮夷之国,是百越之地,亦可谓之南越。”言下之意,先秦时期,中原历代政权管治势力未曾到达岭南。

天高皇帝远,我自逍遥。司马迁《史记·货殖列传》描述的“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患……”的景象,在东江流域上演。

在此过程中,时代的浪潮悄然而至。历经漫长的石器时代后,岭南地区也进入青铜时代——百越族群在继续使用石质生产工具的同时,掌握了青铜冶炼与铸造技术,为生产力的发展、社会的进步奠定了基础。

新旧时代的交替,依然是一个缓慢的演进模式。考古学家张光直《中国青铜时代》称,以中原地区为代表的中国青铜时代,它的开始不会迟于公元前2000年,而它的结束则是一个漫长而且逐渐的过程,这个过程开始于春秋时代的晚期,但直到公元前3世纪的秦代才告完成。依照目前的考古记录来看,中国青铜时代持续至少有1500年之久,虽然在它的晚期与铁器时代有好几百年的重叠。

岭南青铜时代开始的时间较中原地区为晚。根据考古资料,从广东发现的铸铜石范来看,其最早年代可定为商代,学界认为广东青铜时代开始于商代,结束于秦代。不过也有观点认为结束的时间为东汉,因为广东铁器冶铸始于东汉。

显然,在历史长河中,人类对不同质地的生产、生活用具的使用,是先后重叠交错的。例如,新石器时代主要使用磨制石器,但仍有相当数量的打制石器。同样,青铜时代,磨制石器并存,即便到了铁器时代,青铜也远未绝迹。因此,青铜时代可称作是一个“铜石并用时代”,如惠阳镇隆商代窝尾坳聚落遗址,发现了大量打制石器,说明东江流域人们当时所用的生产生活工具“铜石并用”。照此逻辑,到了春秋战国时期,则可以称为“铁铜并用时代”。

杨式挺、邱立诚、冯孟钦、向安强所著《广东先秦考古》认为,到了商末周初至春秋战国,由于本地区文化的发展,加上中原地区商周文化、长江流域吴越文化、江西吴城文化以及楚越青铜文化的影响和浸润,使广东青铜文化逐渐形成文化特征更趋一致、分布地域更为集中的种群共同体——古越族。

总之,青铜时代的光芒或在商代就已经在东江流域闪耀,东江文明的曙光,喷薄而出。

那么,支撑东江文明大厦的砖瓦是什么?

后世的学者认为,从聚落,到中心聚落,到古城,到古国,是中国文明起源的必由之路。如中国社会科学院历史学部主任、三星堆遗址发掘考古专家王巍在《中国古代国家形成论纲》中认为,中国古代先后经历了邦国(古国)、王国和帝国三种不同的国家政权体系,以秦统一为标志,中华文明由王国文明转变为帝国文明。

当然,黄河、长江、珠江各流域的文明发展程度不一,从文化到文明的突破方式、坐标点不能一概而论。

主张考古学的“中国学派”的考古学家苏秉琦多次提出广东有“自己的夏商周”,有“自己的青铜时代”,并预测“广东、广西的东江、西江都有这种古城、古国的大遗址”。

结合史籍记载,“越之沃野”惠州大地进入青铜时代后,存在着一个古国——缚娄古国,且被认为是东江文明一抹亮丽的底色。

缚娄古国

历时千余年与广东青铜时代重叠

历史长河烟波浩渺,缚娄国在哪里?疆域有多大?生产力达到怎样的水平?文明程度如何?它的起始和终结时间是何年?……后世对缚娄国有着太多的疑窦和好奇。

据《史记》载述:“舜归而言于帝,请流共工于幽陵,以变北狄;放驩兜于崇山,以变南蛮;迁三苗于三危,以变西戎;殛鲧于羽山,以变东夷。”也就是说,虞舜向唐尧提议,将共工、驩兜、三苗、鲧四个部族流放到中原以外地区,藉以统治和教化四夷。

其中,驩兜部族经由河南丹水,湖南澧水、大庸,广西崇善,再沿西江顺流而下,进入广东珠三角地区。他们带来中原地区先进的生产技术和文化,推助了岭南的开发,同时也促进了岭南土著先民与中原人的民族融合,催生了后来的阳禺、缚娄、苍梧等一批被称之为“驩兜之国”的小邦国。

缚娄之名,始见于《吕氏春秋·恃君览》:“扬汉之南,百越之际,敝凯诸、夫风、余靡之地,缚娄、阳禺、驩兜之国,多无君。”晋王嘉《拾遗记》则记载:“周成王七年,南陲之南,有扶娄之国。”后世研究者认为,“扶娄”与“缚娄”,音声相近,指义实一。周成王为西周第二代君主,周成王七年约为公元前1036年,这说明,缚娄国在3000年前的西周初期已经存在,且存在多年。

《吕氏春秋》“缚娄、阳禺、驩兜之国,多无君”,语焉不详,可以理解为“缚娄、阳禺、驩兜之国”无君,也可以理解为有君。贾谊《过秦论》说,秦“履至尊而制六合……百越之君,俯首系颈,委命下吏”,可见百越地区有君,换言之,可以称缚娄国有君。

岭南不入《禹贡》,亦为《职方》所不书,在中原地区先秦典籍描述中是一片由多个部落小国组成的“夷蛮之邦”。《吕氏春秋》记载的“缚娄、阳禺、驩兜”等国,不等同于国家,如古文献说,夏有万国就是一例。换言之,缚娄国,类似于氏族部落联盟,就如苏秉琦《中国文明起源新探》所言“古国,指高于部落以上的、稳定的、独立的政治实体。”

关于缚娄国的属地,近代经史学家陈汉章认为:“符娄即汉南海郡之博罗,亦即《吕览注》南越之夷博,亦尃声,娄与罗双声。”历史学家王利器《吕氏春秋注疏》指出:“余以为(缚娄)当即晋王嘉《拾遗记》之扶娄。”又说:“《汉书·地理志》南海郡有博罗,当即扶娄;扶、博、娄、罗,并一声之转也。”

显然,见于周朝的“扶娄”“符娄”、春秋战国时期的“缚娄”,两汉时期的“傅罗”,以及晋以后书作“博罗”(晋《太康地志》将“傅”讹作“博”),都是指同一个地方。

著名历史地理学家谭其骧主编的《中国历史地图集》,给缚娄古国定了个坐标,这是近年人们研究这段历史、寻找缚娄古国位置绕不过的参考文献。

《中国历史地图集》(第一册)标注“阳禺”国在今广东阳山县治东南,“缚娄”国,则被标记在现今广东博罗县治东北。该图集附有一段说明:“战国时期博罗属缚娄国,这个小国管辖今惠州、博罗一带。”

历史地理学家曾昭璇《岭南先秦诸小国考》也认为:“缚娄国即在珠江三角洲东边的今博罗县”“由博娄族居处,故县名亦由傅娄族名。博娄国地域也不小,今粤东大部分属之。”

惠州市岭东文史研究所的吴定球、何志成等专家经过考证后认为,缚娄古国的疆域,大体上达东江上游的龙川,下至博罗园洲一带,南则延至宝安,东则及于海丰,大约包括今天的惠州、汕尾、河源、深圳以及东莞、增城的部分地区。

缚娄国灭于何时,史无明载,谭其骧认为缚娄国在战国时期“诸侯互相兼并的情况下,没多久就被消灭了。”有研究者认为,公元前306年,楚灭越,越国王族后裔携部族流散南方,有相当一部分进入岭南,缚娄古国有可能就在此时被越人所击灭或者兼并。又有研究者认为,缚娄古国可能被北江流域的部落所灭,甚至认为是被同时代的驩兜国所兼并。还有研究者认为,缚娄古国在秦平岭南时被赵佗进军东江流域时所灭。众说纷纭,莫衷一是,让缚娄国变得愈发久远神秘。

但揆诸历史和综合这些资料可以发现,久远的文字在暗示,缚娄国或兴于商,盛于周,衰于春秋,而亡于战国中晚期,这段历史进程,历时千余年,与广东青铜时代刚好重叠。

横岭墓地

考古重现广东青铜时代文化和社会面貌

后世的研究者,将缚娄古国目为东江文明的坐标点,可见其历史意义重大。这个古国,真的无迹可寻吗?

疑窦待解,不若求之于野,以考古实证说话。

1999年秋天,为配合广州至惠州高速公路建设,广东省文物考古研究所组成考古调查队,在公路沿线开展文物调查。很快,考古人员在博罗县城东北约两公里的横岭山上采集到一些印纹硬陶残片,确认是一处先秦时期的墓地。

横岭山是一处相对独立的山岗,略呈西北至东南向,海拔35.5米,高出周围田地10多米,土质为酸性的岩石风化土。就是这座海拔35.5米的普通山岗,将惠州文明的厚度垒起至前所未有的高度。

次年,考古人员对横岭山进行抢救性挖掘,发掘面积共8500多平方米,共清理墓葬332座,其中商周时期墓葬302座,秦汉墓葬2座,晋至明清时期墓葬28座,出土了大量的陶器、原始瓷器、釉陶器、青铜器和玉石器等随葬品902件,其中陶器520件,玉石器150件,青铜器122件,原始瓷器109件,釉陶器1件。

考古学者根据出土器物的形制及时间断代,将博罗横岭山商周墓葬遗址划分为四期:“横岭山墓地第一期为商周之际,第二期为西周早期,第三期为西周中晚期,第四期为春秋时期。”

横岭山墓地考古挖掘震惊考古界,被列为2000年全国十大考古发现之一,成为广东迄今为止发现的最大先秦古墓群。

考古人员认为,这一重大的考古发现,为认识广东地区的西周时期考古文化提供了一把钥匙,初步揭开古籍记载和民间传说中的缚娄古国的神秘面纱,成为研究缚娄古国的重要资料。

考古人员根据随葬品的差异将横岭山墓葬分为砺石墓、纺纶墓、兵器墓、陶瓷器墓,据此推论四类墓葬反映出至少有四类人群存在,分别从事着不同的生业或活动,如加工制造、纺织、陶瓷器生产、作战等。

《广东先秦考古》认为,博罗横岭山墓地密集分布两周时期墓葬300多座,排列有序,没有打破关系,说明是有专人管理的墓地。山腰以下者墓穴较小,山腰以上者墓穴较大,是当时存在等级制度的表现。横岭山墓地,很有可能就是周时期缚娄国的公墓。

该书进一步指出,博罗横岭山墓群,均在山坡横向排列。这种有一定排列规律的埋葬方式说明墓主人之间存在着密切的社会关系,但他们并非仅仅是战士,因为墓地中有小孩,甚至有妇女(有的墓随葬纺轮),显然是家族式的墓地。因此,这些墓群看来还未摆脱族群维系。

横岭山墓地出土的近千件随葬品,均是异彩纷呈的宝物,其中最为瞩目的,无疑是青铜器。墓地出土的一对凤鸟纹青铜甬钟和一件圆涡与夔龙组合纹铜鼎,为首次在广东两周时期的墓葬中发掘所得,透露出墓主人“钟鸣鼎食”的气象,推动横岭山墓地成为广东考古界的超级IP。编钟的出现,说明“钟鸣鼎食”贵族阶层的存在,酋邦或已经建立。

除上述铜甬钟、青铜鼎,横岭山墓地还出土青铜铸造的锛、斧、凿、叉、刮刀等生产、生活工具。经科学检测和分析,这些青铜器带有中原文化特别是楚文化影响的痕迹,但显示岭南地区自身的文化特点,被一些研究者称为“土著青铜器”。

在横岭山墓地出土的青铜器中,有51件青铜兵器,占出土122件青铜器近一半,包括戈、矛、短剑、镞等,印证史籍中关于“越人之俗,好相攻击”的记载,也可以推论缚娄古国属于军事酋邦。这些墓主人应是平时劳作、躬耕于山野,战时则持矛执弓、参加战斗的战士,正是他们组成了这个邦国的武装力量。

随葬品中还有一个青铜锛,北大考古系李伯谦教授认为这是南方独有的青铜器。

横岭山墓地还罕有地出土一组12件水晶玦,打磨精致、光泽透明。经广东省文物专家鉴定,这是属于西周中晚期的贵族佩玉,其成品类型和珠江三角洲附近花岗伟晶岩的脉水晶基本一致,应属岭南“西樵山文化圈”的产物。这些高贵的装饰玉器之所以能够流入博罗成为横岭山墓地随葬品,应是墓主人与其他部落进行交换的结果,显示少部分人拥有更多的私人财富。

可以看出,横岭山的墓葬与随葬品结构表明其现实社会关系是控制在一定的“秩序”之中的,这种“秩序”阴沉刚烈,牢不可摧。

有学者认为,缚娄古国那个时代,已出现家内奴隶制,但未发展到以奴隶作为全社会的生产基础的阶段。《广东先秦考古》支持这种观点,称“这里的奴隶制是刚从军事民主制脱胎出来的、初期的、极不发达的奴隶制,或者正处于所谓‘酋邦’的发展阶段。”

横岭山墓地的发掘,树立起了岭南商末周初至春秋时期考古学文化编年尺度,年代序列相比此前大大细化,广东青铜时代的文化和社会面貌变得具象起来。

横岭山墓地的挖掘,打开了缚娄古国的“盲盒”,同时也引发考古界对缚娄国中心位置即国都的遐想和追寻。因为,城垣的出现,是文明形成的重要标志。

杨建军《岭南地区商周时期墓葬研究》称,“目前横岭山墓地仅发掘了三分之一,现有墓葬已经出现了等级,贫富分化明显。有研究指出,更高级别的墓葬还有待发现,应位于墓地的中心位置,这里应有古国的存在。”

广东考古专家麦英豪亦认为,“墓葬群周围一般都会有大规模的居住区,由此推测,缚娄国的国都可能就在附近。”

青铜时代

缚娄古国曾经创造灿烂的东江文明

缚娄之迷雾,有待考古新发现去拨开。横岭山墓地出土的铜器,惊艳世人,改写历史,已成不刊之论,如《惠州文化教育源流》称,“它证实了岭南历史上确曾存在过文明程度相当高的青铜时代,使经过考古认证的岭南文明史得以上溯至3000年以前。”

实际上,在横岭山墓地挖掘之前,东江流域已经出土品类繁多的青铜器,分布范围较广,举例如下:

1954年,考古人员在惠东县梁化镇花树下柯木山坡地发掘了一件春秋时期的青铜鼎。

1956年到1960年间,惠阳金竹布出土2件青铜斧。1973年,在博罗铁场潭古河道砂砾层出土春秋时期的两个青铜编钟,随后又于苏屋岗西北贝壳砂砾石层中出土青铜斧三件,器型独特,品相完好,为广东所少见。

1978年,龙门县平陵路滩出土青铜剑两把以及铜斧、铜削刀各1件,经广东省博物馆鉴定为战国土坑墓随葬品。

1979年8月,博罗县铁场圩山冈贝壳层出土2件春秋时期青铜斧。

1984年,博罗县公庄镇陂头神村出土勾连云雷青铜编钟一套七件,经专家鉴定,这是春秋时期广东本土产物。编钟是中原文化中的礼乐之器,公庄编钟的出现无疑是受中原文化的影响所致,为岭南越人社会上层人物“钟鸣鼎食”观念的反映。

此外,惠东县安墩镇大埔顶发掘了青铜戈(残件),和平龙子山墓出土了铜戈、铜钺,龙川丰稔左拨村发现一批战国时期的青铜兵器,包括剑、钺、斧、矛等,这些青铜兵器的大量出土,无不说明秦始皇平定岭南之前,东江流域已有武装力量的存在。

在横岭山墓地挖掘后,东江流域的青铜器也相继出土。2010年9月至2011年1月,考古人员对博罗县福田镇曾屋岭墓地进行抢救性考古发掘,发掘面积2300平方米,发现春秋时期墓葬85座,出土各类青铜器及陶瓷器100余件,其中铜器有鼎、剑、矛、戈、镞、斧、刮刀等。一件人像剑首短剑较为特别,人像为裸体男性,头箍,扁圆脸,嘴、眼眶凹陷,鼻梁低矮,大耳贯孔,粗脖子,身形瘦窄,双手执于胸前,腰扎腰带,下体性器官粗壮凸出,其造型风格极具越人特色,为广东省首次发现。

曾屋岭遗址年代约在春秋中晚期,其发现对探索广东先秦时期社会文化面貌具有重要意义,体现了东江文明的连续性。

“统计广东出土春秋及之前的青铜器发现,出土地点集中在惠阳平原,其次是虎门以东的滨海地区、粤北丘陵和粤东丘陵,其他地方难得一见。”暨南大学赵善德、娄欣利论文《先秦东江流域三组文化遗存分析与综合》称,在确认为岭南土著的青铜器中,惠阳平原较多出土钟、鼎重器,其他地方乃武器或日常用器类。横岭山为春秋时期岭南的生产基地。

东江流域出土的先秦时期的青铜生产工具、生活用具和战争武器,成为衡量这一时期生产力水平和社会经济活力的重要指标。它表明东江流域在两周时期已经进入“以青铜作为制造工具、用具和武器的重要原料”的青铜时代,社会进步紧随中原地区,并且具有地域特色,簇拥出东江文明一抹美丽的曙光。

从出土文物看,缚娄古国还有着颇为发达的制陶业。横岭山墓地以及附近的龙溪银岗、园洲梅花墩以及惠城三栋瓦窑岭窑址等地,先后发现先秦窑址和陶片。它们在东江流域、惠阳平原星罗棋布,彼此还可能存在联系,勾勒出一个分布宽广、颇具规模的龙窑群。有不少学者据此认为,惠州是南方陶器的发源地之一。

总而言之,在青铜时代,发达的青铜器、陶器,共同印证缚娄古国曾经创造的东江文明。

时代车轮滚滚向前。创造这种文明的缚娄先民,他们又是怎样的族群?

晋王嘉《拾遗记》有这样一段有关缚娄国人的描述,“其人善能机巧变化,异形改服……缀金玉毛羽为衣裳。……口中生人,备百乐之戏,宛转屈曲于指掌间。乐府皆传此伎,至末代犹学焉。”

从这段文字可以看出,缚娄伎艺具备音乐、舞蹈、说词等多种艺术元素,且综合运用化妆、道具、幻术等多种表演手段,富有娱乐的艺术功能和寓于娱乐的教育功能,以致后来中原地区“乐府皆传此伎”。这实际上是文化输出。

《淮南子·人间训》则记载,秦始皇出兵平岭南时,“越人皆入丛薄中,与禽兽处,莫肯为秦虏。相置桀骏为将而夜攻秦人,大破之,杀尉屠睢,伏尸流血数十万。”《淮南子·人间训》的这一段记述,或可作为缚娄国为秦所灭的佐证,也说明了包括缚娄先民在内的先秦岭南人已具有尚武好斗且机巧灵变的特性——这是在特定历史条件下形成的族群文化特性。

尚武好斗且机巧灵变的缚娄先民,亲手开创了东江流域的青铜时代,迈向血与火的奴隶时代。虽然缚娄古国的命途戛然而止,但这些伟大的先民,在东江文明的史册上留下了属于自己的烙印,他们铸就的青铜器,至今弥漫着生命的悲悯与热情。

专家解读

东江文明为岭南地区文明化中国化进程奠定重要基础

考古界认为,新石器时代晚期,粤北、粤东、粤中甚至粤西,文化面貌分异明显,但到商时期,各文化遗存之间“你中有我,我中有你”的情况出现。由此可以推想,在距今3500年以降,岭南地区逐渐形成本地域的文化交互作用圈。一方面,文化开始趋同,另一方面,各自仍保持着特色和发展的道路,故又开始趋杂,体现出在岭南这个区域内文化的多样性与统一性的共存。这些文化的多样性,成为后来民族成分多样性的基础。

中山大学人类学系教授、社会学与人类学学院副院长郑君雷认为,新石器时代晚期岭南地区即已开启早期的文明化进程,岭南古国的形成至迟在相当于商周时期的青铜时代第二阶段已经全面启动,春秋后期来自湖南、吴越和本地三方面的文化因素共同将岭南地区的青铜文明推向高峰。

郑君雷表示,博罗横岭山墓地出土了大量陶器、原始瓷器、铜器、玉石器和铁器等,包括显示“钟鸣鼎食”礼乐制度的铜甬钟、铜鼎等器物。这是广东省发掘的规模最大、等级最高、文化内涵最为丰富的青铜时代墓葬群。惠州的考古发掘所揭示的文明碎片无不展示出中华文明基因的一脉相承,对补充早期岭南地区融入中华一体历史轨迹的整体认识具有重要意义。

广东省文物鉴定站站长、省文物保护专家委员会委员刘成基认为,以缚娄古国为重要代表的东江文明不仅是中国古代文化的重要组成部分,也是研究岭南地区乃至整个南方地区先秦文化的重要窗口。博罗横岭山墓地、福田曾屋岭墓地、公庄陂头神村窖藏等博罗商周遗存发现的文物显示,缚娄古国通过与中原地区交流融合,引进了先进的生产技术、社会制度和文化艺术,也形成了自己独特的文化特色,对探索东江流域文明化进程具有重要意义。

广东省文物考古研究院先秦考古研究所文博馆员李博认为,以惠州地区为重心,从东江流域孕育和发展起来的东江文明,是岭南文明的重要组成部分,深刻地影响了岭南先秦时期的社会复杂化进程,为岭南文明化与中国化进程奠定重要基础,为建立多元一体多民族国家的中华文明作出重要贡献。

李博表示,长期以来,岭南地区的聚落形态一直是岭南先秦时期考古学研究的重要焦点。目前,在广东省内已经发现一些先秦时期的聚落遗址,如马坝石峡、惠阳窝尾坳、东莞村头和英德岩山寨等。然而,由于缺乏发现两周时期重要的大型聚落遗址,人们对于岭南先秦时期社会文化面貌认识尚不充分。广东省文物考古研究院、博罗县人民政府、惠州市文化广电旅游体育局近期启动的东江流域(博罗地区)先秦时期聚落考古调查,旨在填补这一学术空白,特别关注岭南先秦时期聚落的形态与社会文化,具体来说是探讨岭南是否存在先秦时期的城址,如果存在,又呈现何种形态,其聚落形态又能反映出什么样的社会组织与社会复杂化程度。

换言之,缚娄古国中心位置即国都,或在这一场正在进行的文明探源中被找到,那个神秘久远的古国,或会变得更加具象。

“考古研究的根本是透物见人,通过考古研究揭示先秦时期在这片土地上生存的人如何生活、如何传承文化。”李博认为,多元性是中华文明之所以灿烂辉煌的重要原因,惠州没有大漠孤烟,没有茫茫草原,没有巍峨雪山,没有宫楼殿宇,但有滚滚东江,罗浮名山,有百越风情,郁郁山林,有满林烟月,四时如春,有千年窑场,先秦文明,有着独属于惠州的万种风情。中国地大物博,但缺一不可,正是不同的地域不同的文化,才塑造了历史悠久辉煌灿烂的多元一体的统一多民族国家。