聆听千古“铜”话 触摸历史脉搏

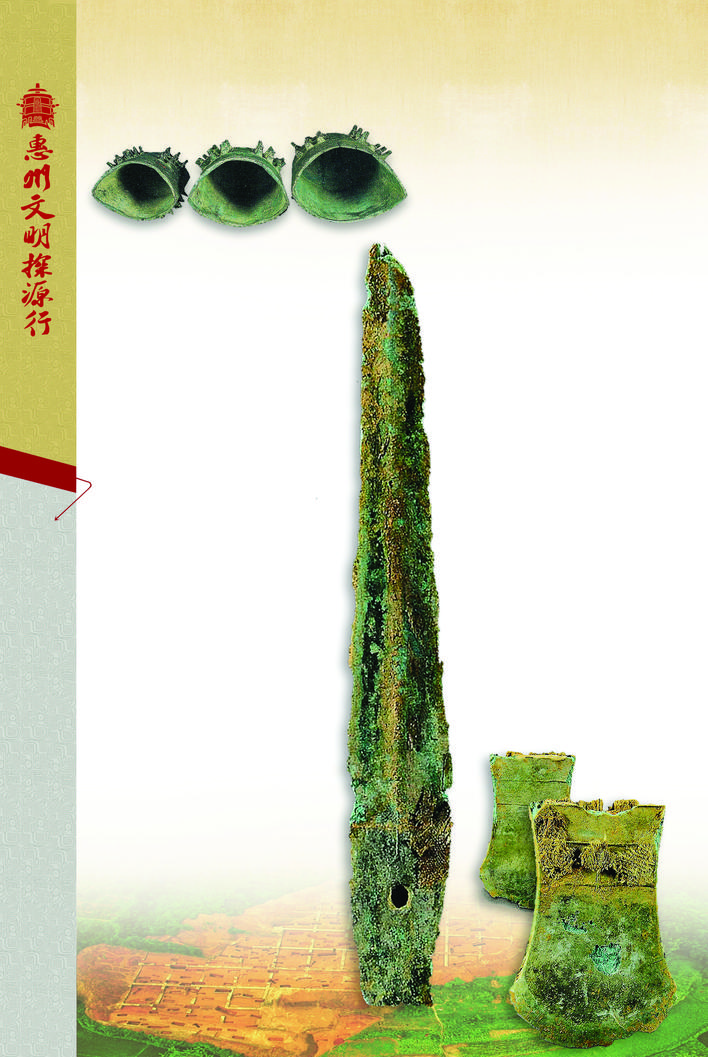

博罗公庄陂头神村出土的青铜编钟。 博罗横岭山墓地。 博罗横岭山墓地出土的铜短剑。 博罗横岭山墓地出土的铜斧。

中国青铜时代是一个辉煌而独特的时代。在这一时代,青铜器在社会生活的各个方面得到了广泛运用。古人以青铜器祭祀祖先神灵,构建礼乐制度,区别尊卑贵贱,并以青铜兵器强力维持秩序。

三千年时光,如一瞬烟火;生命有限,青铜长存。当青铜编钟的空灵之音响起,淹没在历史长河之中的岭南大地方国大族曾经的生活,慢慢被不断出土的青铜器唤醒,它们褪去锈迹,用自己的“铜”话,带领今人触摸彼时的惠州脉搏。

藏礼

青铜器以结晶化形式展示时人的心灵世界

庄重古雅的器体,千姿百态的器型,奇谲瑰丽的纹饰……3000多年前,人们为何会慑服于狞厉、神秘、稚气的青铜器?历代又为何奉青铜时代为“理想国”?这些不得而知,但可以明确的是,青铜器是社会经济、政治发展到一定阶段的产物,其用途主要表现为两个方面:一是藏礼,一是实用。

所谓“藏礼”,就是寓礼于器,以不同组合方式的礼器代表不同的等级,如天子九鼎、诸侯七鼎、大夫五鼎、士三鼎之类。究其实质,就是宗法礼制在青铜器上的“物化”。

在那个遥远的年代,礼器是王权的象征、等级的标志。青铜器在当时的重要性,不仅在于它是工艺美术精华,更在于它与支撑当时社会的基本理念息息相关,它以结晶化的形式展示了当时人的心灵世界。

1984年,博罗县公庄镇陂头神村大沥散屋村民小组一老农建房子挖墙沟时,锄头下碰到一件硬物,一套7件完整的春秋时期青铜编钟就此出土,轰动了整个广东考古界。《博罗文物志》记载:“这七件编钟的重量分别为10.75、8.9、5.9、3.2、2.75、2.15、1.8公斤。均作高甬,甬部中空,斡旋齐备。每面各有十八个细长的枚。背面无纹,舞面及正面篆部、鼓部均饰勾连云雷……”其中三件,有明显的调音锉磨痕,应为实用器。

资料显示,编钟是贵族赏玩的打击乐器,用青铜铸成,由大小不同的扁圆钟按照音调高低次序排列,悬挂于钟架之上,用丁字形的木锤和长形的木棒分别敲打,能演奏出美妙的乐曲。

湖北省博物馆馆藏的“国宝”曾侯乙编钟,曾演绎编钟古乐的时代之音。近年来在荧屏中亦可见大型仿制编钟的演奏会场面,悠远开阔,匠心独运。

编钟深沉凝重的旋律,恢宏正大的意象,无不令人震撼和赞叹,展现了古人非凡的智慧、精湛的工艺和对美好生活的追求与向往。

编钟有大型的,也有小型的。公庄出土的编钟属小型,虽不见钟架,且其中一个有少许裂纹,仍不失它固有的华美沉稳与端庄大气。

博罗县博物馆馆长张向忠介绍,这是目前广东省内年代最为久远、音质最好、件数最多且保存完好的一套编钟。编钟出土后,一直在博罗县博物馆妥善存放,成为“镇馆之宝”,1994年被认定为国家一级文物。

对于这套编钟的来历,曾有过争论。

一说在春秋末年,越国为楚国所灭,越国王孙贵族向南逃窜,将编钟带了过来。不过,逃难的路上携带沉重的编钟似乎不大可能。

一说编钟是唐代黄巢起义军携带而来的先秦“移民”,远离故土的军士们思念家乡,将北方的编钟当作镇“庄”之宝,首领可优先享受音乐响起时带给人的愉悦感。

《广东先秦考古》主推“土产说”,认为岭南地区目前出土的编钟“其配置及其所显示的特点都说明是岭南制作的,其中博罗公庄出土的一组编钟器体腹腔内尚未打磨加工,更是有力的证据”。

考古人员据此认为,公庄编钟应是用于祭祀或举行某种仪式后人埋的,属于方国上层人物所使用的器皿。“这些方国存在一定的等级观念和制度,即便是埋葬,也有一定的仪式与规格,看来这部分方国已越过了军事酋长制时期,而出现了君或王、将这一类方国上层统治者。”

博罗横岭山墓地出土的一对青铜甬钟,为西周中晚期器物,收藏于广东省博物馆。这对青铜甬钟一大一小,形制相同,表面饰有长翼蝉纹、斜角云纹、相对双鸟纹等,造型精美,古朴厚重。

青铜甬钟由铙演化而来,通常成组出现,即为编钟。古代王公贵族在朝聘、祭祀等各种仪典、宴飨与日常燕乐中,都广泛使用着钟乐。

2002年8月,武汉音乐学院中国音乐考古中心工作人员对横岭山墓地出土的这一对甬钟进行现场测试、试奏与音响采样,认为横岭山墓地出土的甬钟是一次性铸造而成,且有一钟双音的效果,也证明横岭山墓地出土的甬钟是广东地区考古发现时代较早、保存较好的青铜乐器。它具有中原青铜编钟的某些特性,也有地方文化的特点,是两种文化交流、融合的产物。

“编钟是中原文化中的礼乐之器,岭南编钟的出现无疑是受中原文化的影响所致。”惠州市博物馆负责人钟雪平认为,横岭山墓地出土的甬钟,可认为是中原青铜文化在向广东地区传播过程中出现的地方差异性变化,器主在形制、纹饰方面借鉴、学习了中原青铜甬钟的外部特点,但在音乐性能上尚未能融会贯通。另外从青铜器成分和金相组织分析,该器物与同时期中原地区的器物相比,不够规范,具有特殊性,反映了当地生产的特点。

在钟雪平看来,这些青铜甬钟的出土,再一次佐证了3000多年前,在惠州地域曾生活的王公贵族,他们因权力、财富高于其他阶级而形成上层社会,日常生活中既有中原时期贵族的特点,也逐渐有了自己高雅的娱乐方式。

可以想象,3000多年前,在南海之滨、东江两岸的惠州大地上,东江先民曾用这个厚重的甬钟,不时敲打出美好钟乐,悠扬的钟声穿越历史,余音袅袅,至今回响。

实用

青铜器的实用性贯穿始终

马克思把生产工具比喻为生产的“骨骼系统”和“肌肉系统”。进入青铜时代,青铜工具代替石器工具,较石器更锋利,而且更耐用,用坏以后还可以回炉重铸,极大地增强了社会生产力。

青铜器,既有表达敬畏天地、生死观念的礼器,更有作为生产工具的物件,还有为抵御外敌、保卫国土的兵器,实为实用之器,且以此为多。

随着生产力的发展,东江先民从原始社会向农耕时代转变,对资源的占有、掠夺成为发展族群、扩展领土的重要手段。大量青铜兵器的出现,是这一时期考古学文化最为突出的特点之一,它标志着武装力量的存在,也显示了方国之间战争的存在。

据《龙门县文物志》记载,1978年,龙门平陵路滩小学师生在黄岗岭开挖排水沟时挖出青铜剑2把以及铜斧、铜削刀、陶碗各1件,经广东省博物馆派员前来考察鉴定,这些出土物为战国时期土坑墓的随葬品。

当地地处东江支流公庄河畔,在明代中叶龙门建县前属于博罗地域。从这一段源流出发,可以想象,路滩村的战国土坑墓并非贵族墓。是普通人家的墓葬还是有一定社会地位的人的归葬地?是当地居民建筑的还是流寓之人的英雄冢?是南蛮之地的普遍标配还是“缚娄古国”的文明遗风?久远神秘的路滩青铜剑,未能划破历史的迷雾长空,高擎起一众留待后世作答的疑窦。

博罗横岭山墓地出土各类青铜器共计122件,其中兵器达50多件,包括矛、戈、剑、斧等,浓缩了古人的“军事黑科技”。

大量出土的青铜器,表明商周时期惠州地区已有战争发生,一些诸侯国势力范围逐渐向岭南地区扩张,并进入惠州这一区域。

今天,透过这些青铜兵器所暗示的历史背景,人们仿佛看到了一幕幕闪烁着刀光剑影的战争场面。

而青铜器的实用性乃是主要的,贯穿始终的。

考古界认为,就器型而言,鼎类不是岭南地区的传统用器,因为岭南地区的传统炊器是釜类。铜鼎在当时是一种较贵重的炊具或礼器。广东出土的“越式鼎”底部大多有烟炱痕迹,说明它们是作为生活用品,而不是作为象征身份地位(等级)的礼器而随葬的。

横岭山墓地出土的铜鼎,口略敞,腹略垂,沿上有两个宽大的竖耳,底接三条圆柱形中空未封闭的足,腹饰圆涡纹与夔龙纹,足部饰兽形纹。经北京大学李伯谦教授鉴定,该器物纹饰属西周早期风格,而器型则是西周晚期形态,且高耳与矮小器身也不协调,可以肯定是本地铸器。

考古界认为该铜鼎是仿造中原之器,但纹样与常见的“越式鼎”不同,其底部有烟炱,属实用器,这与其他“越式鼎”则是相同的。

在惠州博物馆内,收藏着一柄横岭山墓地出土的青铜斧,通长7.8厘米,銎口长4.6厘米,宽2.3厘米,刃宽6.2厘米,刃略残,经专家鉴定为西周时期的产物。伴随这件青铜斧出土的均为陶罐、陶豆等日常生活用具,因此该青铜斧应为生产生活工具。

钟雪平认为,这件青铜斧从侧面反映了惠州地区矿产资源丰富,也可看出西周时期惠州地区社会关系已有新的变化,出现了贫富、等级之别,至此原始公社氏族制度的解体也进入一个新阶段。

矿产资源丰富,是制造青铜器的先决条件。事实上,在商周时期,广东地区已能独立铸造青铜器。关于青铜器的制作,青铜器和铸范是一一对应的,一模一范,这也是词语“模范”的由来。

有研究指出,陶范做容器的礼器系统与石范做用具武器的实用系统,构成了中国早期铜器生产制作使用的内圈和外圈。石范在中原极鲜见,而在周边极普遍,从东北华北到西北西南,再到东南岭南,形成了一个石范文化圈。

1938年,意大利传教士麦兆良在海丰宝楼山发现青铜器铸造工场,拾获了铸造青铜斧、青铜铃、青铜发簪的石范。至今,惠州地区还未曾发现石范。但可以肯定的是,东江先民曾经掌握铸造青铜器的技术。

对于东江先民来说,模仿并不是一味的,他们从不缺乏自主创新的勇气和眼光,独特的纹饰和器型可以证明他们非凡的创造力。中原地区的青铜文化传到岭南,在此融合发展,催生了岭南地区青铜文化的独特色彩。

带着讲好惠州故事、弘扬城市历史的初衷,惠州博物馆将横岭山墓地出土的青铜鼎、青铜甬钟的模型制作成了打卡惠州人文历史的印章,以独特的方式让惠州的“青铜时代”走近市民游客的生活。不少历史的谜团依旧重重待解,但透过青铜器所传递的先民精神,早已刻入后人基因。

古朴厚重的纹饰,仿佛一条时间的隧道,跟随它们溯源而上,我们仿佛可以遇见“以前的自己”。