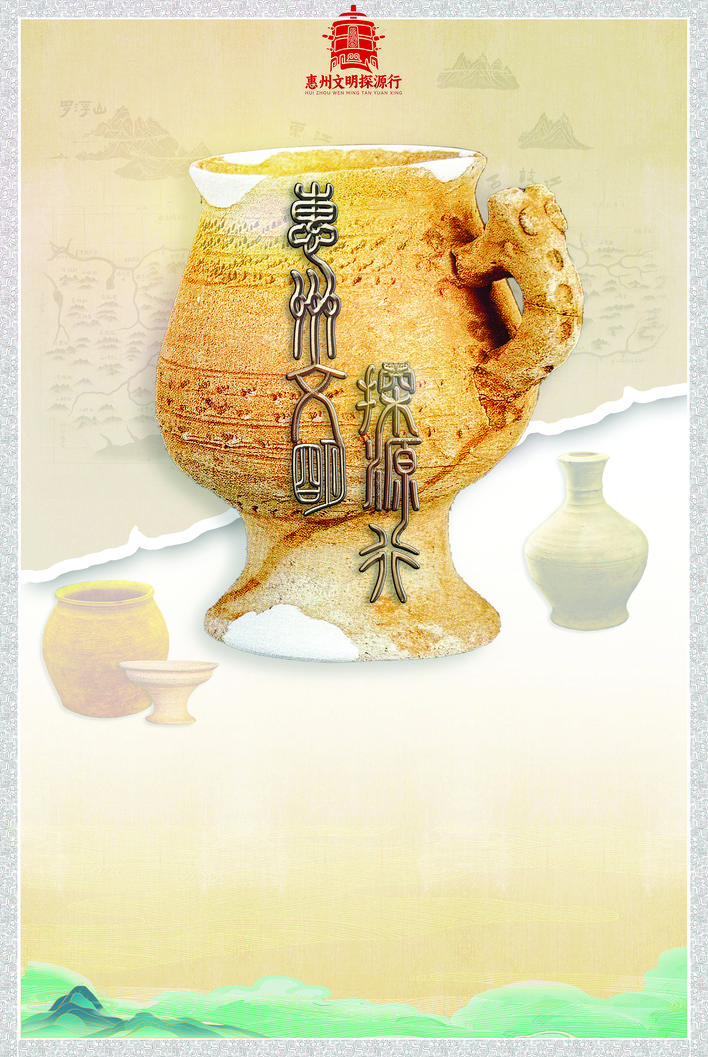

生生不“熄”东江窑

生生不“熄”东江窑

何以惠州·贝壳猜想

何以惠州·野蜂秘境

学者蒋勋说,“大概没有一个民族像中国人这样爱泥土,在她文明微露的曙光中,即以大量绚烂动人的土制陶器表白了她的特性”。

陶器,是人类文明发展的重要标志之一,它是人类用化学方法改变天然物性质的开端。陶器的出现,与农业、畜牧业、纺织等生产的出现一样,标志着人类已从攫取经济过渡到生产经济,开始了新石器时代革命。陶器成为区分旧石器时代和新石器时代最重要的标志之一。

华夏大地,泥火相拥的弦歌万年不绝。《周书》记载,“神农耕而作陶”。在遥远的新石器时代,陶器制作已经和农业耕种一样,成为人们日常的劳作内容。

人们告别茹毛饮血,用陶器煮食、存放谷物、汲水……陶器的发明和使用极大地改善了人类的生活方式和增强了人的体质。

岭南是中国最早发现使用陶器的地区之一,也是中国陶瓷文化最早发源地之一。惠州则是岭南陶器的发源地之一,从近年发现的博罗梅花墩窑、银岗窑、惠城瓦窑岭等先秦遗址来看,东江流域先秦窑址和陶片分布广泛,且形成颇具规模的先秦龙窑群,并发现大量精美的原始瓷器。这些窑址薪火兴旺的时间刻度,正是春秋时期典籍中记载的“缚娄国”存续期间。

世界上很多伟大的发明都是来自意外,陶器的发明或许也不例外。

可能在某个夜晚,依山而筑、傍水而居的东江先民们围着篝火闲聊,一个人随手用地上的泥巴捏了个小人,又随手把小人丢到了火中。第二天醒来,他们发现篝火灰中的小人变硬。他们自然不知道,在火中加热时,泥巴中的小颗粒会结合在一起,但变硬后的泥巴,泡到水里也不会化开,火烧泥土的奥秘被发现。自此,东江先民开始花样“玩泥巴”。他们把泥捏成自己想要的形状,然后加热定型,便得到了一件件器具。人们用陶瓶汲水、陶罐盛粮、陶碗吃饭、陶釜煮肉,再用陶刀收割谷物,用陶纺轮捻线织布,甚至用陶塑动物进行祭祀活动,期许逝者在另外一个世界也能如生前一样五谷丰登、六畜兴旺……

“入窑一色,出窑万彩”。经过不断改良和引入外来技术,东江先民发现,泥土经过烈火煅烧不仅变成陶,还变成瓷,成为更实用的物品,甚至是艺术品。这个“涅槃”的过程,凝结着无数陶工的智慧与汗水。东江流域各窑场烧制的陶瓷,不仅能满足本地使用,还与环珠江口地区交易,建构了一个范围颇为广大的陶器交易圈,相关陶瓷在香港、深圳、珠海等地出土,证实了东江流域陶瓷曾经在一场商业潮流中货如轮转,造福世人。

从学术意义来看,东江流域陶器文明也具有重大意义。银岗古窑场遗址出土的陶器,结束了广东考古界关于夔纹、米字纹孰早孰晚的多年争论,实证夔纹陶早于米字纹陶。

考古界于是定论,从新石器时代到夏商周,岭南分别出现“浮滨类型”“夔纹陶类型”“米字纹陶类型”三种不同文化遗存。

从更宏大的视野去看,新石器时代中晚期,东江流域所产石器属于“西樵山文化圈”。到商代中晚期至西周初期,粤东“浮滨文化”兴盛,釉陶影响了后来的博罗梅花墩窑场、横岭山墓地,使得东江流域成为“夔纹陶类型”文化遗存的代表。

石器、青铜、陶器,成为孕育和涵养先秦时期东江文明的三大利器。有研究者据此将东江流域先秦时期的文明,定义为“横岭山文明”,见仁见智。

一脉水土、一门手艺、一种信仰,在惠州这片神奇的土地上绽放出迷人的光芒。

在如此丰厚的文明土壤之上,在如此丰润的技艺传承之下,惠州在宋代出现广东三大民窑之一东平窑、广东迄今为止考古发现规模最大的窑场——白马窑等在岭南甚至国内具有影响力的窑场,成为自然而然的事情,耀州窑、景德镇窑、龙泉窑等外来制陶技术在此落地生根,融合发展,生产出青白瓷、青瓷,“惠瓷”为古代海上丝绸之路发展作出特殊贡献。

今天,人们研究惠州先秦陶瓷的纹路和装饰,会发现东江先民在工艺美术方面的高度创造力和无穷智慧。先民们生活的画面,随着他们的逝去而逝去,但这些刻画在陶器上的饰纹,却永远留存下来。透过一件件陶瓷文物,我们接触到了彼时东江先民的陶艺手工和原始绘画艺术。它们像是先民留给我们的一封信,让我们隔着历史的长河,看到了他们推杯换盏、载歌载舞、祈福祈祷的身影,一切皆本真,一切皆自然。

陶,取诸泥土,淬火而生。东江窑陶瓷文明的薪火,生生不“熄”。

下期探源预告

古城文明 千年文脉

总 策 划 王昆发

总 统 筹 卓炬明 于 泽

李朝荣 刘智慧

策划统筹 严艺超

采访统筹 张旭华 曾兴华

编辑统筹 杨振辉 林正淳

视频统筹 盘 科

采写统筹 侯县军

文字采写 侯县军 龚 妍

凌保康

图片摄影 杨建业 罗剑业

朱金赞