说故事的女人

——读《我本芬芳》

说故事的人,生在民间、活在民间,通常是年纪较大的老爷爷、老奶奶,在长长的一生里,看过很多的人、经过很多的事,历史像大江大河流过,他们就是河岸边的小草,默默地、使劲地抓住脚下的一点土壤,避免被河流卷走,在时间里葳蕤伸展,某时某刻,借着风声,传递一点信息,听见的人都懂得。

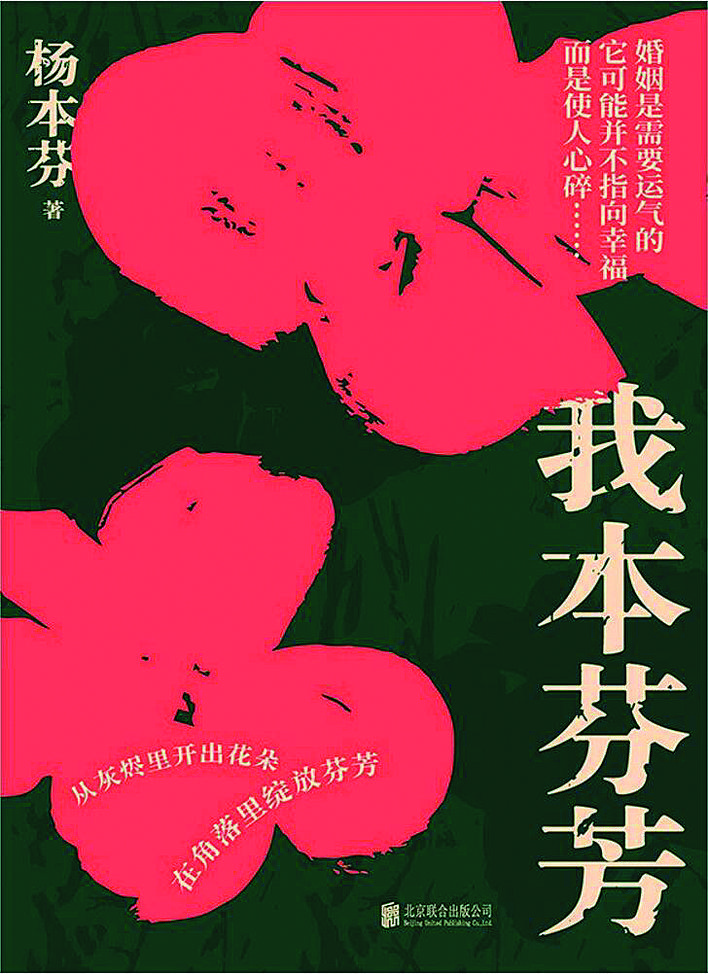

说故事的语言就是民间的语言,故事里的事都是民间的事。从《秋园》《浮木》到《我本芬芳》,说的是些什么事情?无非就是,一个人、一个女人、一些女人,怎么活,在这乱纷纷的世道上,她、她们,怎么像一株草、一株野草,坚韧地,也灵活地适应环境而生存。

《秋园》说的是杨本芬妈妈的故事,《浮木》是《秋园》的补记,《我本芬芳》呢?

一个叫惠才的女人,嫁给了一个叫吕的男人,生了三个孩子,就这样过完了一生。作为故事的梗概,这句话就足够总结了,当然,作为一个完整丰满的故事,需要更多的细节。

惠才与吕的相识,起于同病相怜的情境,互生好感。从《秋园》《浮木》到《我本芬芳》,杨奶奶说的故事,映鉴了那么多女人的故事。只不过,那么多女人,绝大多数的女人,只是沉默着,不懂得怎么发声,也没有那个能力。现在,终于有人,她们中的一个人,开口说起了故事。

这些故事就像白开水,静态而平稳,实在没有什么大事发生在她们身上,所能讲的,无非就是,怎么与一个陌生的男人成了夫妻,怎么克服窘迫的心理,渐渐发现婚姻的不如意,也不乏温情的时刻,一点点的体贴、一点点的恩爱,就仿佛禾苗得到了滋润。越自尊的女人,越容易在婚姻里耗损自尊。可是,能怎样呢?就这样吧,没有别的更好的活法了,终究是没有继续上学了,遇上几次好工作的机会,也因为家庭而放弃了……

她们专心应对日复一日的衣食住行、世故人情,她们不知道天下大事,那些离她们太远太远,她们更关心的,是怎么让自己、让家人多吃点、吃好点,她们被动地活着,同时也是实践力很强地活着,她们的智慧全部用于怎样用不多的钱搞到一块好肉,怎样用不多的肉招待好亲戚朋友,而让她们屡屡崩溃的,往往也就是这些“肉”的陡然失去,是希望的飞走。

日子里不多的亮光与随即又覆盖的沉郁底色,是她们生活的常态。这些故事并不灰暗,只是淡然,仿佛看透了世事沧桑,无法主动地选择,那就被动地接受。乡亲邻人的关照,不乏温暖,平和善良地相互拉一把。人心受到创伤,或者觉得自己被遗弃了,想要放弃的时候,也总会有一些幽微的光升了起来,安抚了、暂且愈合了漏洞处处的心灵。

这是一种女性主义的视角,不一定就是生活的全貌。我们听着惠才说她的心事,吕是怎样的人,只能通过惠才的描述。吕到底是怎么想的呢?吕不是坏男人,从书中的描述来看,只是似乎对妻子关心不够,有些冷漠,不谙实务,好面子,经济上不会计算,大手大脚乱花钱,这些都不是大毛病,但是在夫妻生活里很容易引起矛盾。惠才给我的感觉,是敏感的、自尊心很强的,对情感要求比较高的女性,吕难以满足她的需求。惠才与吕的婚姻,最大的错误,是不合适,是一种错位,一辈子都没有得到纠正。

故事的女性视角,可能让读者沉浸在女性的情感认知里。对于故事里边缘位置的男性,那并不公平。尾声,81岁的惠才问88岁的吕:“如果有下辈子,你还愿意和我在一起吗?”吕摇了摇头。惠才再问了一次,吕还是摇头。这个结局,那么真实。

(林颐)

- 上一篇:千年不易的追爱宝典

- 下一篇:每一个生命都值得被尊重