龙门兴贤书院 清代增江上游的知名书院

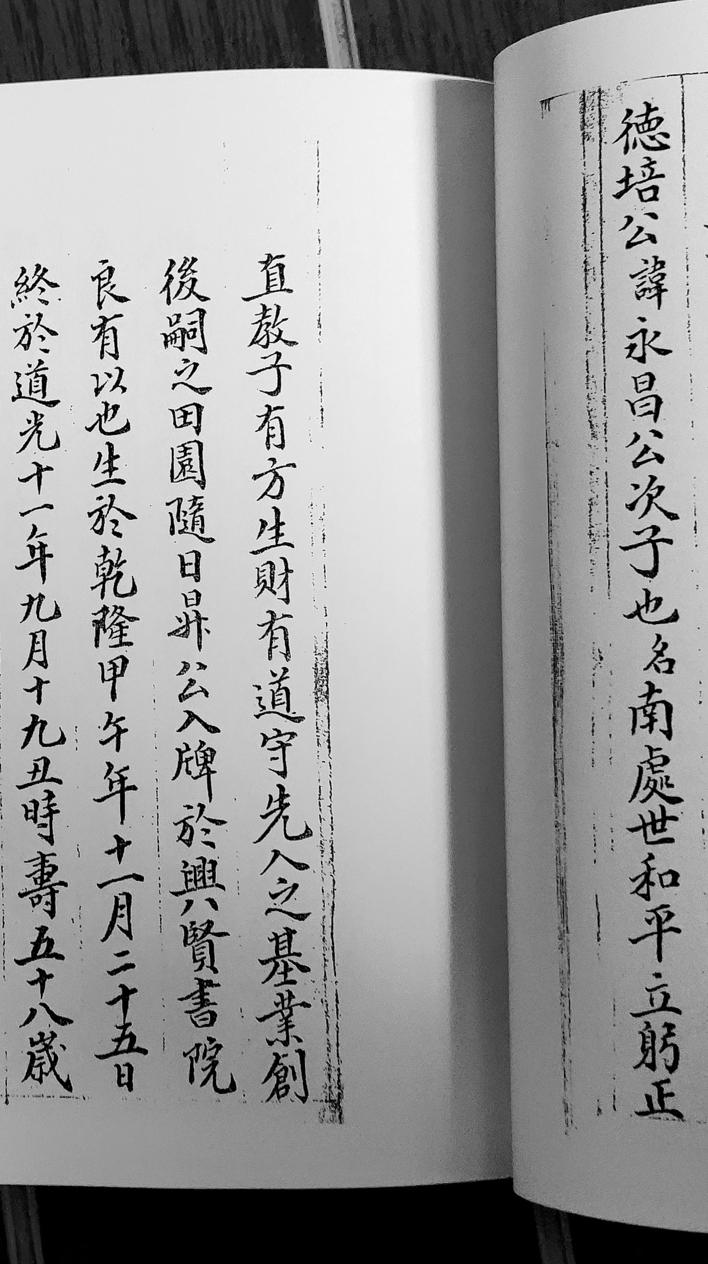

民国二十五年(1936)《龙门三峝乡余氏族谱》记载:三洞人余德培和曾祖父余日升入祀兴贤书院“兴贤祠”。侯县军 翻拍

教育祭祀功能的复合体

中国书院起源于唐末五代,宋元期间最盛,多为自由讲学之所。明代广东,因陈湛理学兴起,书院获得蓬勃发展。清初统治者因惧怕书院聚众滋事,便抑制其发展。清雍正年间,政府又开始大力提倡书院,并以公费支持,书院大兴,广东尤其突出,后人称书院“粤省所建最盛”。在清代,龙门最著名的书院为星冈书院。作为官办书院,星冈书院的经费主导权掌控在官府手中,财政来源较为稳定和充裕。在星冈书院旁,还有一间书院——兴贤书院,它既承担培育人才、推举贤能的功能,也作为合族祠而存在。

清雍正十三年(1735),清政府颁“聚众结盟罪”,严禁民间私自结盟,禁擅自建寺、观、神、祠。汉人重孝道,慎终追远,祀为宗族血缘联系最重要、最隆重之仪式,融合了教育、祭祀等功能于一体的书院,成为解决“禁建祠堂”这一问题的重要途径。

“兴贤书院在县城外,节孝祠东。”对兴贤书院的位置,民国二十五年(1936)版《龙门县志》如此记载。星冈书院刚好也在节孝祠附近,这也许是后人误认为两间书院是同一间书院的原因。从民国《龙门县志》对“书院”的记载可以看出,星冈书院和兴贤书院分开介绍,这可以说明,这是两间书院。

收录在《龙门文史》(第四辑)的《龙门解放前教育状况琐谈》(刘鸿祺口述、骆水扬记录整理)一文指出,“现在县城河边的县招待所,是新中国成立前兴贤书院的旧址,所内现在还保留兴贤书院的刻石,据说是清代才子宋湘的手笔。兴贤书院与原星冈书院相邻。”

对兴贤书院的建造时间和建造者,民国《龙门县志》记载是清同治五年(1866),为龙门知县彭翰孙、邑绅李均珩、李均琼、谭锡光、廖咸等倡建,属于官民合办的性质。不过,《龙门解放前教育状况琐谈》记载的时间却为“始建于清代嘉庆年间,发起筹建以及始组筹备理事会的,是当时热心乡梓教育事业的刘润林(甘香人,碑名刘艺圃)”。

1993年出版的《龙门县文物志》曾经收录兴贤书院的石匾照片。该书介绍:“‘兴贤书院’石匾,楷体阴刻,字体大小50乘以45厘米,据传为宋湘笔迹,石匾完好无损,原悬挂兴贤书院,现存县政府招待所。”

兴贤书院究竟是清嘉庆年间还是清同治五年(1866)建的,难以确定。从民间相传的“兴贤书院”石匾为岭南三大诗家之一、书法家宋湘笔迹来看,如果传说是真,那么兴贤书院应该建于清嘉庆年间,因为,宋湘卒于清道光六年(1826),不可能在清同治五年(1866)为兴贤书院题词。兴贤书院的具体建造时间和建造者,由于史料出现矛盾,只能有待再考。

捐资助学者入祀“兴贤祠”

《龙门解放前教育状况琐谈》详细记载了兴贤书院的建造过程和运作情况:他(刘润林)向全县殷商富户募捐,筹集了数十万斤谷。捐献者的名字被刻在一长方形木牌上,木牌被置放于书院后殿的木雕楼阁中。当时,后殿楼阁内排放着数百块这样的牌位,每年春秋季进行祭祀,以表后人纪念。筹集基金后,又物色发动工匠,群策群力,历时五年多始建成。

据老者忆述,清朝道光初年,兴贤书院开始招收学生。入学者称为“生员”,是经过各区考试后推荐入学的。学生入学后,可享受兴贤书院免费发放的书、纸、笔、墨、蚊帐、木盆等。生员学习两年后参与县内“乡试”,合格者称为“秀才”。再经学习,参与广州府的“府试”,考试中选者,称为“举人”。主持书院的人,称作“山长”,以教为主。课程以“四书”为主,包括《大学》《中庸》《论语》《孟子》等儒家经典著作,旁及“五经”。

该文记载的兴贤书院安放捐献者“神位”的后殿,就是“兴贤祠”。当时乡绅捐献出来的数十万斤谷,“除用于建兴贤书院外,部分用于分置田产,作为办学基金产业。田产布于全县,其中以县城附近最多,如西埔、王宾村等附近一带均有。其田产每年收取租谷,用作办学经费”。

乡绅以入祀兴贤书院“兴贤祠”为荣。笔者近日翻阅民国二十五年(1936)《龙门三峝乡余氏族谱》(“三峝”今为“三洞”)看到,三洞余氏始祖余万松之子余日升,忠厚传家,和平处世,得近邻欢喜。“龙门创建兴贤书院,邑人均奉祖牌于其中,以享厥祀。我祖(余日升)亦得入中座之中,亦可见其忠厚和平之所致。”余日升曾孙余德培,处世和平,立躬正直,教子有方,生财有道,守先人之基业,创后嗣之田园,随余日升入祀兴贤书院“兴贤祠”。余日升和余德培入祀兴贤书院“兴贤祠”,成为三洞人积极捐资助学、乐善好施的写照。

民国时期的《龙门县志》记载,清光绪十八年(1892),知县刘德恒捐献三千大洋建筑考棚,还购买了清末最有影响综合性大型丛书《粤雅堂丛书》送给兴贤书院。

兴贤书院后改名为龙门县第一高级小学校

清光绪三十年(1904),李寿田与刘士骥、林钺、谭锡光等邑绅创办龙门县官立高等小学堂,用地为兴贤书院、节孝祠、龙王庙等故址,李寿田任该校首任校长。民国二年(1913),该学堂改名为“龙门县第一高级小学校”。

星冈书院则在民国初年改为龙门县公署。改为小学的兴贤书院则获得了新生。李寿田任龙门县第一高级小学校校长期间,学校的课程设置以国学为主,此外还有“格致”“修身”两门。

龙门县第一高级小学校曾在民国十二年(1923)因战乱停办,李寿田在六十一岁生日时写诗感慨:“万轴牙签付劫灰,伤心学校长蒿莱。经年太息皋比冷,何日重觇讲席开。”

到了民国十九年(1930),龙门县第一高级小学校又重新办学。为支持该校的运作,民国二十五年(1936)版《龙门县志》记载:县政府补助八百四十元、兴贤书院拨款一千三百元、学田租息二百元、租铺十八元……合计五千六百四十元。

根据晚清的教育改革谕旨,改书院为新式学堂,即以书院款项为学堂经费。这在龙门县档案馆收藏的绘于民国十八年(1929)的《龙门兴贤书院田形》可以找到佐证,该资料为廖月泉涂记,记录了当年兴贤书院分布龙门各地的田产,租给农户耕种,每年收租。

龙门县第一高级小学校在新中国成立后改作龙门县招待所,这也是为什么后来人们在县招待所看到“兴贤书院”石匾的原因。

如今,龙门的兴贤书院、星冈书院、节孝祠等旧址,已经变成宾馆酒店、民居、店铺,旧迹难寻,附近的南门古渡——俗称甘香渡口水平如镜。在旧时,南门渡口方便了外地和乡间学子前来县城求学。龙门诗耆李汉驹有词《鹧鸪天·甘香古渡头》云:“五月微晴晓雾浓,远山近树两迷蒙。兴贤书院非原貌,节孝牌坊已绝踪。枝挺秀,叶青葱。老榕依旧笑春风,木桥野渡随流水,只见横江卧玉龙。”古代龙门人在这个依山傍水、环境清幽之地读书问道,该是多么惬意的事。

(侯县军)

- 上一篇:双月湾属于惠州的地理大发现