得闲叹茶

惠州茶楼琐记

20世纪60年代的惠州茶楼,人们在“叹早茶”。

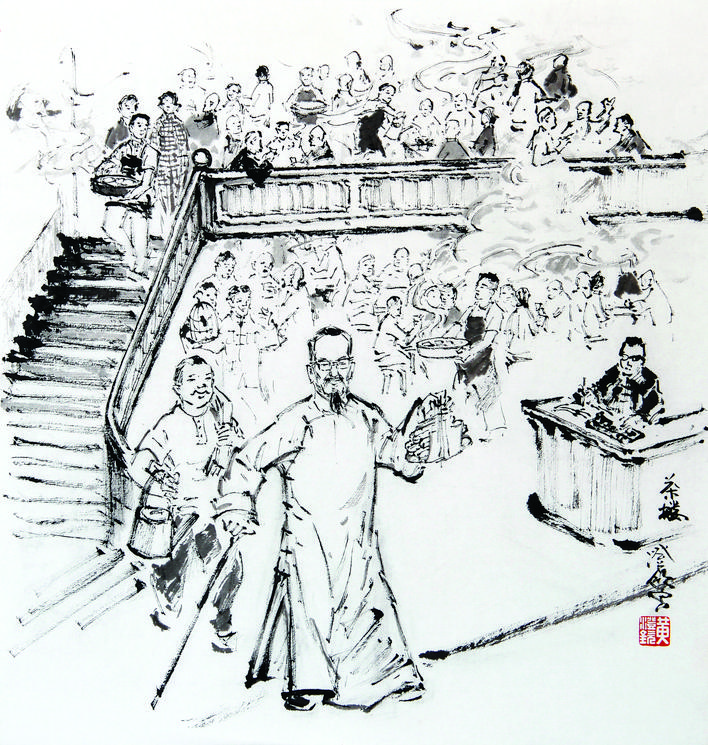

惠州画家黄澄钦所画《茶楼》,反映著名画家李长天等人上茶楼的热闹场景。 本组图片均由侯县军 翻拍

在广东饮早茶,备受称赞,可视为一种文化现象。生活在惠州的人们,一天的惬意生活也是由饮早茶开启的。

饮早茶俗称“叹早茶”,代称“一盅两件”。喝茶无疑是中国特色,可为什么要用“叹”呢?又为什么要说“早”呢?

特定的气候与环境造就广东人早起的习惯,与之相应就形成饮早茶的习俗。惠州人像大部分广东人一样,“饮早茶”要搭配丰富的茶点,最低的标准也是“一盅两件”——一壶茶、两件点心,茶,俨然成了配角,而吃,也变成了叹。

广东省文史研究馆编写的《岭峤拾遗》对旧时广东人享用“一盅两件”的情况有论述:称为茶客的人,是每天必到茶居饮茶,而且意不在吃点心,只是“净饮双计”,吃两件点心,俗称“一盅两件”。饮茶要“茶靓水滚”,慢斟慢饮,直至茶叶泡白方止,名曰“壶白”。茶水相配,甚为讲究。初开的水称为“虾眼水”,配以旗茶;再开的水称为“鱼眼水”,配以碎叶茶;大开的水称为“翻浪水”,配以茶饼,如此相配,称“靓茶”。

惠州人“饮早茶”的习俗传承久远。清末民初,惠州水东街有得如楼、东坡楼、一景楼、东江楼、畅聚楼、天然楼、新世界、义和居、凌记等茶楼。新中国成立前,惠州茶楼有西园、天元、高升、金星、太白等,在桥西、桥东等地星罗棋布。

惠州近现代著名画家李长天在其晚年手抄文札中记载:“甲午(1954)二月曾在西园独茗,无聊,所见内傍诗人、骚客畅谈寿诗者皆妙也,余亦旦辰,动兴画竹,自祝并题:‘满园皆诗客,我自独消磨,颓唐不知死,逢人说寿歌,长吟无一醉,品茗也无多。翻新增岁月,彭祖又如何。老汉年八十,可恨命蹉跎,精神犹尚在,依旧写山河。朝朝油炸鬼,普洱解愁么。忘却当年在何处,孤峰醉卧白云飞,当年隐在蓬莱侧,峭壁孤峰看白云。夕阳明似画,僧貌古于松。’”

对俗话“一盅两件叹一朝茶”,李长天也有一首谐趣诗:“一条油炸鬼,三杯老神茶,若逢知己友,终日讲牙花”。茶楼,是普通老百姓消闲的好地方,又是人生百态的舞台。亲情友情爱情,在美味点心和可口茶饮中,得以凝聚和巩固,实在是“一茶多得”。

务实的广东人,有时也将茶楼办成了谈生意场所。一日之计在于晨,茶水一开,点心落肚,互相敬茶,一天乃至一周、一月的生意或许有了着落,省却了酒桌上推杯换盏的阿谀奉承,文明办事,友好协商。

就如1871年12月24日《纽约时报》一则通讯刊出该报记者看到的广东茶馆,“这里常常是30人围坐在一些小桌子旁,面前摆放着茶水、饼干和糖果的东西。他们之间的谈话欢快但不喧嚣,所有人都显得恭谨有礼,宽宏大量。”对比欧洲小酒吧后,该报记者发出感慨,“在这点上,东方文明比西方文明要可取得多。我多么希望欧洲大城市里的劳动者们也能经常光顾茶馆,而不是天天到酒吧里去闹事。”

总之,不管外面天气如何阴晴不定,茶楼里每天吹的是和谐春风。每天清早,惠州城里大小茶楼、食肆,如惠州水东街水东茶楼,刚打开门做生意,人们特别是上了年纪的爷爷奶奶便蜂拥而至,仿佛叹早茶就是一天中最重要的仪式。人们挑选个“心水靓位”,边饮茶边吃早点边聊天,早茶点心有叉烧包、肠粉、薄皮虾饺、干蒸烧卖、蒸排骨、鲜虾菠菜饺、奶黄包等。人们有时候一坐就是一个上午,甚至连午饭都省了。

随着时代进步,早茶点心也加入本地特色。惠州城里,许多餐馆用心经营地方小吃,把它们作为独具特色的惠州茶点推介给就餐的食客。

(侯县军)

- 上一篇:布衣黄翟赵 诗书画名驰