读史如饮茶 方知其滋味

“两宋宜‘品’亦堪‘品’,其方方面面、里里外外,非‘品’不能通其款曲。”形象地说,宋史如茶。两宋历史好像浸染了茶意,惟细品方知其滋味。

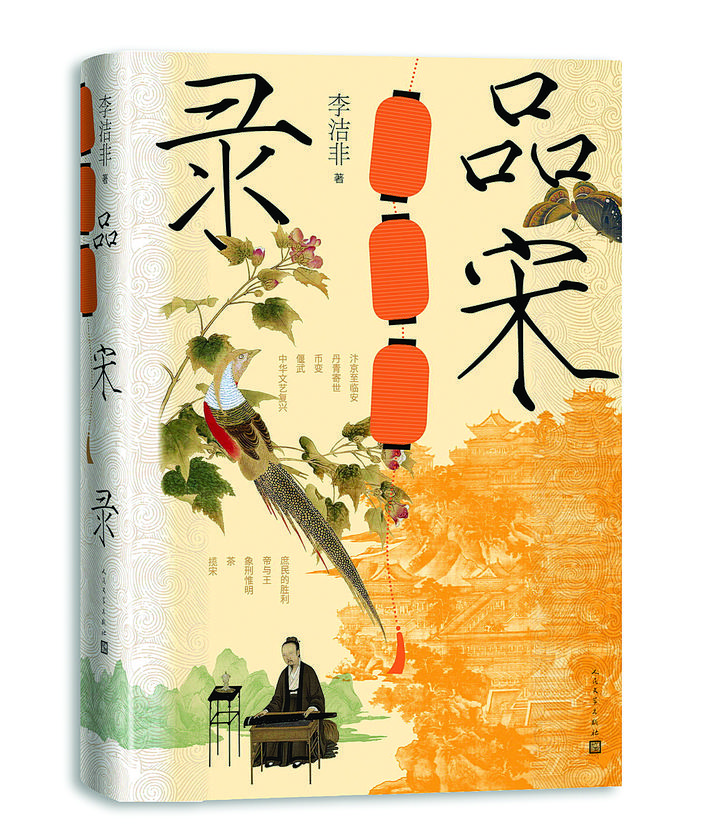

这段话来自《品宋录》的序言,作者李洁非,文史学者、批评家、作家,中国社会科学院文学研究所研究员,获有“鲁迅文学奖”等多种奖项。

宋史书籍多如过江之鲫,然而,经得住“品”的,其实不多。《品宋录》,堪品,经品。

其一,李洁非的遣词造句,不是现代语文的常规写法,半文半白,古典文雅,仿似百年前民国文章,有着沉厚的国学底蕴,读者须静下心来,放慢了速度细品,不然难得其中精髓。

其二,该书是12篇历史长随笔的汇总,总—分—总,前三章提纲挈领,末章“揽宋”作小结,中间论述迁都、丹青、币变、偃武、茶等等,架构严谨,思维逻辑清晰,各章自成主题,但有条主线贯穿其中,那就是——宋,绝非“弱宋”,而是“人治”的典范,是中国历史繁花盛开的好年华。

其三,李洁非论宋史,扎实有出处,经得起思量和斟酌辨析。

宋室择处东南,其时要务就是保全国本。李洁非从徽钦迎回问题、夷夏观、弃复中原三个角度,尝试剖析宋高宗心态以及史料中呈现的其人其行,认为高宗并不畏战懦怯,群臣“喻于义”,发扬蹈厉;高宗“喻于利”,患得患失。

宋初立国,定下“偃武崇文”的国策。文之道,乃古代中国先于世界之道。赵宋得国于乱世疮痍,太祖胸怀悲悯之心,故而顾恤百姓,力除五代之弊。宋之偃武,切实形诸政策制度,意远虑细,大德于万千苍生。

李洁非认为,宋以金帛慰境,并非无奈之举,而是放弃小利换得安稳的外交策略,化干戈为玉帛是审时度势主动为之。北宋实乃亡于失信,皆徽宗之过,不然,仍可长治久安。

李洁非说,帝制深蕴“五蠹”:外戚、阉祸、强藩、权相和宵小。历代有齐发并至,也有轻重不一。唯有北宋,除徽宗朝外,“五蠹”基本匿迹。盖,宋代加强王权,同时分权于士。

以儒立国,“科举士人政治”登场,虽然集权却预防“家天下”,宋室收权武人而委诸朝堂士大夫,使得要害部门纳入国家体制,不复隶于帝王之私,这在权力认识上是很大的突破。

宋朝肇始了“庶民的胜利”。诸多表现:一是宋代推动了货币的大量流通,使得“钱”之概念深入人心,商品经济发达。二是宋之“文艺复兴”先于欧洲数百年,宋儒学说直指思想突破创造。三是中国没有第三等级,但士人在相当程度上拥有规谏监督的职能。四是贵胄谱牒被家谱取代,而家谱是普通人的家史。五是梨园戏曲、话本小说的兴起,是市民化的兴趣偏好,这是城市文化的成果。六是茶成为特殊消费品,实非解渴,而关休闲,为陪伴、游憩、交往之凭,茶之流行,证明休闲文化群体兴盛。

读《品宋录》之前,我未曾读过李洁非的书,起初,我以为他是一位七八十岁的老先生,一查之下,方知他是1961年出生的,在文史学界算得年轻,而文章竟能如此“老气”,出乎我的意料。观史观事观世,体察入微。

好书如茶,让人沉浸,百转千回,不由兴起慕道追远的思绪。遥望汴梁繁华,故纸浮出旧京梦。

所有的波澜、辉煌终归趋于平静,但好茶可冲七泡仍余韵缭绕,宋代留给我们的文化遗产,实在咂摸不尽,回味无穷。

(林颐)

- 上一篇:互联网策划实战手册

- 下一篇:如何把话说到孩子心里