触摸古村落的记忆

□刘惠智

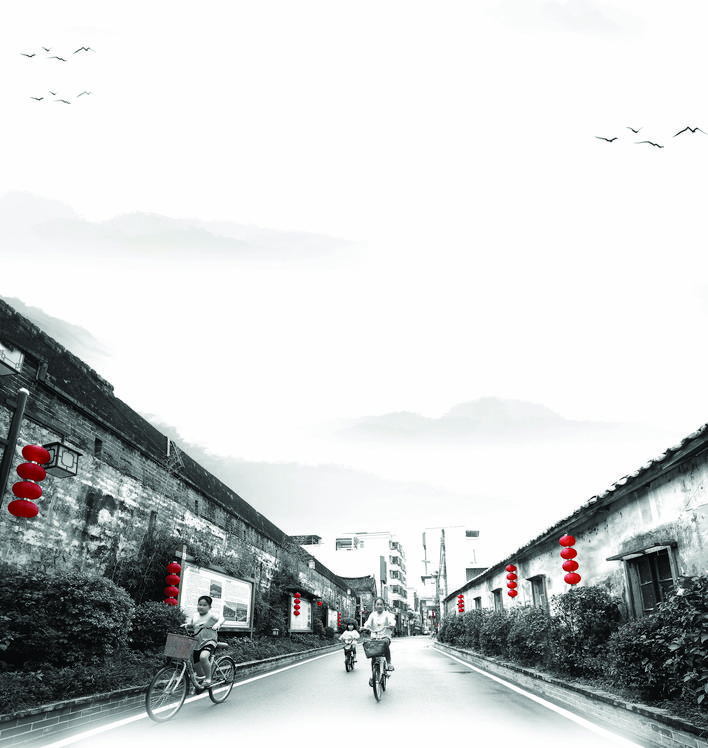

龙门县龙华镇绳武围一隅。 惠州东江图片社供图

前几天,我在一个朋友发的微信朋友圈里,第一次感受到龙门县龙华镇绳武围的美,促使我下定决心,无论如何都要去那里走走看看。

终于,在一个冬日的下午,我们一行六人在绳武围李氏家族后人的带领下,缓缓地行走在绳武围古村落的石阶上。

绳武围外“一”字形的巷道由西向东延伸,脚下的青砖在岁月的打磨下凹凸不平,皮鞋踩踏地面的声音,在空旷的古宅里回响。看着由围墙、跑马道、祠堂及十多栋镬耳大屋组成的古建筑,令人产生一种恍如隔世的感觉。

站在绳武围的大门口,抬眼望去,“绳武”两字刻于门楣之上,灰褐色的字体书写得铿锵有力。门口的两边还贴着两副红底黑字的对联,一副写的是“日月增华,山川贡瑞”,另一副写的是“鸳鸯福禄成佳偶,龙凤呈祥结良缘”,字潦草随性,全然看不出有书法功底的痕迹,恰与乡村的习俗环境相得益彰。绳武围西面有一个侧门,门楣上刻有“耘经”二字。

进入大门后,放眼望去,重新修复的祠堂静静地立在古宅中,白的墙,黑的瓦,红的漆,空气中仿佛还有丝丝新漆的味道。李氏后人给我们讲其祖先的辉煌、修复宗祠的不易以及当地政府对古宅的重视。

看着代表昔日荣光的诏书,看着大小不一、形状各异的代表着李氏家族先辈功绩的功名碑,看着冬日的阳光轻轻地将暖意照射在古宅的每一片灰瓦、每一块青砖和每一根横梁上,在光影浮动的微尘中,目光所及之处,似乎都可以触碰到时光流逝过的沧桑气息。

据《龙门记忆》记载:“绳武围始建于明代,距今已有400多年历史,而清朝200多年的时间里,绳武围共走出了8名举人、14名贡生。”只是再显赫的功名,再恢宏的建筑,也经不起时光的打磨,让李氏族人津津乐道的李氏先祖李隶中、李步蟾等,如今也只是在《李氏家谱》上多记录了几行文字,他们的子孙后代,有的继续留守在老宅里躬耕繁衍,有的早就远走他乡。

穿过宗祠,我们沿着石板路往古宅深处走去,那些无人居住的老房子,无法经受住时间的打磨,木制的门窗早已腐烂,残垣断壁隐匿在杂草之中,房屋四周都爬满了青苔。倒是屋顶上的落地生根显示出了顽强的生命力,在冬日的光照里生机盎然,静静地看着古宅里的荣枯聚散。那些堆放在边边角角的木头,那些弃置后布满灰尘的农具,那些刻着鸟兽与人物的屋梁,以及在不起眼的墙角里肆意生长的野芋,仿佛一面面穿越时空的镜子,将绳武围的前世今生映照出来。

走出绳武围的旧宅,白花花的阳光晃得我们睁不开眼,半月形的风水塘波光粼粼,远处河滩上的翠竹随风摇曳,李氏家族的后人们就在门口的禾坪上翻晒稻谷和木薯,他们的动作娴熟而自然,神情从容而自信。或许他们早已忘了祖上的荣耀,或许他们早已习惯了俗世的平常,他们在这里出生、长大、结婚、生子、变老……《李氏家训》的教诲似乎早已融入他们的血脉,日子过得安稳而恬淡。

- 下一篇:那人那村