一路三站串联山水龙门

218最美旅游公路驿站为乡村发展注入强劲动力

苏东坡笔下的诗意意境与现代文旅体验在218最美旅游公路生动融合。图为麻榨镇千年古榕驿站。惠州日报记者黄宇翔 摄

沙迳碧道驿站。惠州日报记者杨建业 摄

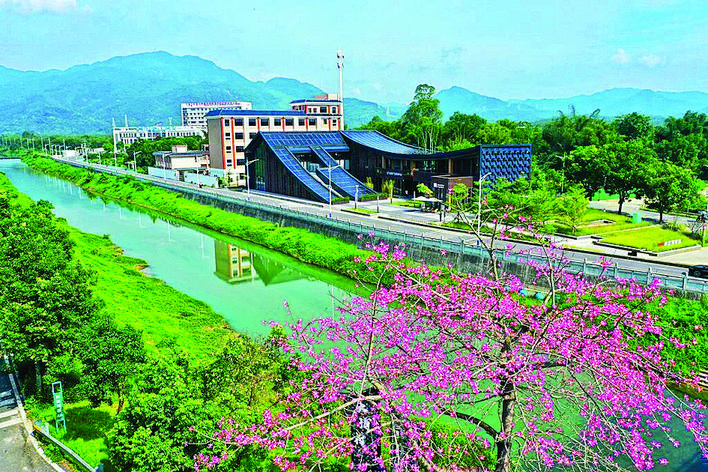

永汉河驿站。惠州日报记者黄宇翔 通讯员龙门宣 摄

一条路激活城乡脉动。麻榨古榕的年轮、增江碧道的涟漪、永汉河畔的异木棉……在环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区,218最美旅游公路如一条翡翠丝带,串联起龙门的青山绿水与文化脉络。沿线的主题驿站以东坡文化为魂、以生态山水为韵,成为大湾区游客的“诗和远方”,更成为龙门深入推进“百千万工程”、打造县镇村现代化建设样板的生动实践,让山水资源真正转化为百姓的幸福资本。

●千年古榕驿站

树影婆娑间领略文化传承

“摸着这棵古榕树的树干,像在与千年时光对话。”今年国庆假期,麻榨镇中心村的千年古榕树吸引了不少珠三角地区的游客打卡。树影婆娑间,村里的娃娃正与前来旅游的小游客在大树下玩起了玩具。位于麻榨镇中心村的千年古榕驿站以“修补与链接”为核心理念,依托北宋景德四年栽种的国家一级保护古榕,将闲置村落资源盘活,让古老村庄在“百千万工程”中实现蜕变。

日前,莫言、潘鲁生、格非、欧阳江河、徐则臣、谢有顺、李浩等文学、文艺大咖来到麻榨镇中心村的千年古榕驿站,为古榕文学村揭幕。据介绍,千年古榕驿站是218最美旅游公路东坡十六乐事主题驿站之一,以“抚琴听者知音”为主题,以苏轼抚琴听者知音的雅趣为灵感,依托千年古榕,打造融合传统意境与现代活力的文化空间。

驿站将千年古榕与村落建筑有机串联,既在保护古树前提下提供更好的展示空间,更盘活了乡村闲置资源。目前,千年古榕驿站已引进文学咖啡、榕溪市集、主题民宿等业态,推动“以文塑旅、以旅彰文”,让旅程从“看树”升级为“深度体验文化与生态融合”。

“驿站建好后路也宽了,旅游大巴一辆接一辆。”村民何晓晴是这场蜕变的见证者,她说,国庆期间没出远门,在家门口看着珠三角车牌的车辆往来,心里满是自豪。

更深刻的改变藏在村庄肌理中。麻榨镇中心村党总支书记、村委会主任张奇峰翻开改造前后的对比图,说:“以前这条路很窄,现在交通好了,游客越来越多。”据介绍,近年来,依托环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区最美旅游公路建设,千年古榕驿站周边逐步呈现越来越多的文学主题空间,一个兼具文化深度和旅游趣味的文学村落正在形成。“古榕文学村”的建设不仅改变了村容村貌,更点燃了村民对未来的希望。接下来,中心村将继续完善配套设施,推动农文旅融合,让驿站真正成为带动村民增收、展示麻榨形象的重要窗口。

●沙迳碧道驿站

生态诗意间探寻乡村“共富答卷”

在218最美旅游公路沿线,龙华镇沙迳碧道驿站正以生态为笔、文化为墨,书写“百千万工程”的乡村振兴答卷。这座以苏东坡“接客不着衣冠”为设计理念的驿站渐露真容,10月底将以“沉浸式生态客厅”之姿开启试运营。驱车不过十分钟,曾因人口流失沦为“空心村”的长滩艺术村借着古建筑微改造焕发新生。沙迳碧道驿站的“生态+文化”与长滩艺术村的“古建+共富”双向发力,串联起增江的山水灵秀与古村的古色古香,为粤港澳大湾区乡村振兴勾勒出一幅兼具诗意与烟火气的鲜活图景。

据悉,沙迳碧道驿站沿增江而建,总建筑面积5233平方米,是一座集观景、休闲、住宿、文化展示于一体的综合服务站点。不同于传统建筑模式,建设采用环保材料融入周边雨林,屋顶与植被相接,墙面与山石相融,施工中特意保留原生树木,让“沉浸式雨林景观驿站”成为现实,也让游客步入其中便能感受东坡“洒脱自在”的生命态度。

驿站不仅有35间融于自然的民宿、餐饮区及配套设施,还规划果实采集、动植物观察等互动项目,投入运营后,还将推出增江流域自然教育课程,实现“生态保护+文化传播”双重价值。运营方负责人金斌坚表示,驿站要从“风景驿站”升级为“自然课堂”,让游客沉浸式感受东坡洒脱意趣与山水灵秀。

如果说沙迳碧道驿站是增江畔的“生态诗行”,那么从驿站驱车不到10分钟即抵达的长滩艺术村,则是古村落活化的“共富答卷”。这座曾经人口流失、古建破损的“空心村”,如今在活化项目推动下,完成了“沉睡”到“苏醒”的华丽转身:12个带温泉泳池的院落,40间客房以原木家具营造古韵……“以前冷冷清清,现在热热闹闹,我们既有老宅入股分红,还能在‘家门口’就业!”一位村民笑着说。

从沙迳碧道的生态诗意,到长滩艺术村的共富实践,龙门撬动生态、文化与经济价值协同提升。未来,随着更多业态落地与服务升级,这里将进一步串联增江流域生态资源与古村落文化资源,成为粤港澳大湾区乡村振兴的亮丽名片,让更多人在山水间感受生活本真,在古韵中见证乡村新生。

●永汉河驿站

河畔花影中品味城乡协奏

异木棉映河,咖啡伴秋光。午后的永汉河驿站休闲区里,深圳游客李女士手捧咖啡,目光追随着河面的落叶……这座以苏轼《石钟山记》“隔江山寺闻钟”为设计灵感的驿站,用粉色异木棉、蜿蜒步道与河畔风光,把千年文人雅趣变成可触可感的日常。

今年国庆假期,依托218最美旅游公路,龙门县永汉镇永汉河驿站成为粤港澳大湾区游客“心头好”。

驿站总用地面积约4000平方米,外观“藏于自然、融于山水”:临水休闲平台延伸至永汉河畔,步栈道沿河岸蜿蜒,异木棉盛放,粉色花瓣飘落建筑外墙,宛如动态秋景图。内部处处是“东坡乐事”巧思:一层休闲区“花魁”“水拓长烟”等特色咖啡飘香,游客临窗赏景;旁边的活动空间里,非遗拓印、现场绘画活动热闹非凡,广州游客张先生坦言,本计划短暂停留,因孩子喜欢玩拓印而延长了行程。驿站二层书画摄影展同样吸睛,多幅作品展现龙门山水与永汉风情。

对永汉镇居民而言,驿站是新宝地。居民刘阿姨常带侄女打卡:“侄女说不比大城市网红点差。”

今年6月底,218最美旅游公路通车打破区域交通壁垒,永汉河驿站作为“微型旅游枢纽”,不仅强化“山水龙门”形象,更带动餐饮、农产品销售等产业。当驿站成为城乡要素流动的枢纽,当文化成为连接传统与现代的桥梁,乡村振兴的道路便越走越宽。

在国庆假期开业的特产店里,本地农户手工做的米饼、古法酿的青梅酒成为“爆款”,店员忙着打包。在广河高速永汉出口旁的一间农庄里,负责人何先生说:“以前的客人大多来自广州,现在深圳、东莞、惠州城区的游客明显多了。”

记者手记

一条路串起城乡

一座驿激活全盘

从麻榨古榕的千年年轮,到增江碧道的雨林呼吸,再到永汉河畔的异木棉影,坐落于龙门县域的3座驿站如同三颗生态与文化的种子,在龙门的山水间生根发芽。它们是“百千万工程”成效的微缩样本——让村落有了新活法,让农民有了新身份,让山水有了新价值。当粤港澳大湾区各地游客在驿站触摸东坡的诗意,当龙门的村民在驿站收获生活的甜头,我们看到的不仅是文旅的升级,更是县域高质量发展的深层逻辑:一条路串起城乡,一座驿激活全盘,绿水青山真正成为百姓的“幸福靠山”。

惠州日报记者黄宇翔

- 下一篇:“甜蜜事业”增推30款新品