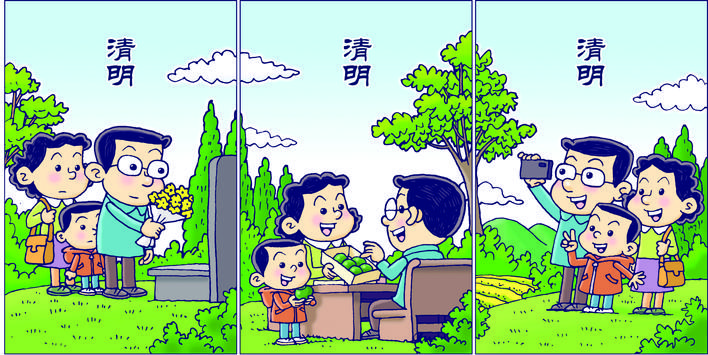

漫画:清明时节新华社发

今日是清明节。清明,既是节气,又是节日。清人富察敦崇《燕京岁时记》引用《岁时百问》云,“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明”,成为清明的经典解释。

既是节气又是重要节日

作为节气的清明,是春耕春种的大好时机,人们纷纷挽起袖子、卷起裤管,种瓜点豆。不过,清明前后时有冷空气入侵,南方的水稻播种、栽插要避开冷尾暖头。

清明是表征物候的节气,天气晴朗、草木繁茂,大地无限生机。惠州城乡空气清新,阳光明媚,景色宜人。人们空闲时喜欢成群结伴地郊游踏青,有时赶上春雨飘洒,亦无伤大雅,清明因此又称“踏青节”。

作为节日的清明,是大家寄放情感和慰劳自己的传统日子,除家门插柳,祭祖扫墓也是重要习俗。起初,清明节的前一天是寒食节,在唐代这两个节日合为一天。唐代杜牧《清明》诗“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”表达了人们清明扫墓祭祖的惆怅与伤感。宋代《梦粱录》也有记载,清明“官员士庶俱出郊省墓,以尽思时之敬”。

在清明表达对先人的“思时之敬”,惠州人称之为“拜山”,缅怀先人、寄托哀思。

以往的清明时节,祭扫人群和踏青人流叠加,为城市交通增加不少压力,在缅怀先人之时,烧纸钱、放鞭炮等传统旧习,也容易造成一定程度的污染,更会带来安全隐患。如今,随着惠州文明程度和市民素质的提高,这些旧习渐渐消减,转向用鲜花替代鞭炮、用水果植绿替代供祭品,推行环保祭扫。

在最近两年新冠肺炎疫情防控常态化背景下,人们积极担起疫情防控责任,通过网络祭祀,使得“云祭扫”渐成惠州清明节绿色祭祀新风尚。

养生保健正当时

一年之计在于春,始于立春的劳作已进行了一段时间,为了慰劳自己,清明时节,惠州人制作和品尝清明粄。

据《惠州民俗》一书记载,清明粄源于客家,客家人由于长期生活在青山绿水中,对“青”极富联想和寓意,有插青、放青、拖青、吃青、探青等,在清明节是日,人们到野外采摘经过严冬熬煎积蓄养分后生长出来的苎麻叶、艾叶、山苍子的青叶等植物,剁烂成浆后与米粉和糖做成粄糕,蒸熟后分给男女老幼吃。因这些青草成分有祛湿、通气、健脾胃之功效,所以有“吃了清明粄,身强力壮,投入春耕好生产”之说。惠州话谚语有云“清明前后吃艾粄,一年四季不生病”,道出了清明粄的普遍和功效。

清明是养生保健的好时节。市第一人民医院中医科负责人、药膳调理中心主任陈文滨介绍,岭南地区清明前后空气湿度大,加上人体内的湿气,很多人会出现大便黏腻、胃口差、皮肤油腻、困乏等不适。引起人体不适的湿气,中医也称为“湿邪”。此时节阳气旺盛,阴气衰退,为适应自然法则,宜护卫体内阳气,使之不断充沛和旺盛;适时晚睡早起,舒缓形体,让神志怡然畅达。

饮食方面,宜用清补之品,食甘减酸,温润阳气,益肝和中。春季肝气旺盛,食酸易致肝气更旺,影响消化功能。脾胃虚弱者少吃性寒食物,以防阳气生发受阻。菊花疏散风热、清肺润燥、清肝明目,代茶饮,不但可以养肝利胆、疏通经脉,还可将冬季体内积存的寒邪散发。

保健方面,建议艾灸疗法,通过艾灸的温热作用激发脾经和胃经的气血,以健脾益气、温胃散寒。应适当运动,多晒太阳,宜清淡饮食,多吃青菜均衡营养。

清明时节,天气转暖,细菌、病毒极易滋生,是呼吸道传染病和肠胃病多发季节。起居、外出应注意添减衣物,“勿极寒,勿过热”,养成戴口罩、勤洗手、常通风,保持社交距离,不扎堆、不聚集等良好习惯,防止“病从口入”。如遇不适,应及时就医。

惠州日报记者侯县军