来自复旦大学、上海交通大学等多所高校的学生们在观看展览。 新华社发

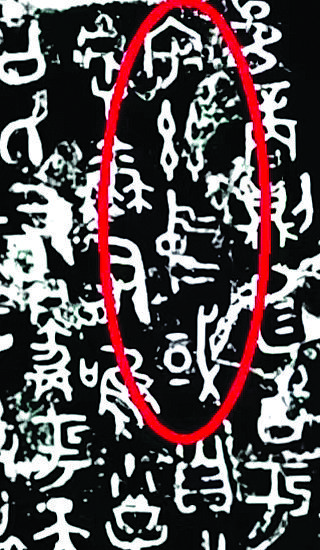

红圈内为“宅兹中国”四字。 资料图片

提要

华夏文明之源灿若满天星斗,相争相融,河洛之间渐现“月明星稀”脉络。从夏商周断代工程到中华文明探源工程,相关考古成就于兹为盛。正在上海博物馆举行的“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”,由河南省和上海市的文旅部门、博物机构联合举办。文物界常有人说,看五千年文明去河南,现在不妨到上海看一看走出远古迷雾的夏商周三代,曾经眉目模糊的先人,在中华文明探源工程推动下,展现出日益明晰且生动的表情。

“宅兹中国”是一句青铜器铭文,出现在西周青铜器何尊中,意思是在“中国”这个地方建设宫殿、安下家来。夏商周三代的“中国”,就是今天的中原地区,这是华夏文明重要的发祥地,更是夏商周三代文明的核心区域。

中原地区考古遗址和文物古迹众多,很多器物的精美、宝贵程度,总是出人意料,令人惊叹。

今天称作“文物”的东西,很多都是古人的生活或者休闲用具,与他们的衣食住行息息相关,体现着他们的审美与趣味。我们不妨带着与古人“神交”的心情,去观赏它们。在“宅兹中国”展览里,你能看到一个生机勃勃的“动物世界”,一个活泼泼的夏商周,看到中国人与大自然的和谐相处之道。

驯化家畜

4000年前就有“猪头”陶器

夏“茫茫禹迹”是展览首厅,展厅正中赫然摆放着一颗“猪头”!它的正式名称,叫“猪首形陶器盖”。这是夏代早期(公元前21世纪—前18世纪)的文物,高18厘米、口径23厘米,2000年出土于河南新密新砦遗址。粗粗估算,距今大约4000年。

这颗“猪头”,可以用惟妙惟肖来形容:首先,它的大小尺寸,与真的猪头几乎无异;其次,它是灰陶制品,表面黝黑,颜色与一头黑猪无异;再者,它的样子,不论是眼睛、耳朵,还是鼻子、嘴巴,都高度写实。这件文物不是玩具,而是一个陶器的盖子。

猪是人类最早驯化的家畜之一,中国人对猪是有感情的。猪的古称是“豕”,给“豕”一个屋顶,那就是“家”。

在涵盖夏商周三代、以周为主的诗歌总集《诗经》中,我们也常能看到猪的身影。譬如,《豳风·七月》里讲到捕猎,“言私其豵,献豜于公”,“豵”是一岁左右的小野猪,“豜”则是三岁左右的大野猪。

驯养动物,是人类文明特别是农业文明的重要标志。古代的中国人成功驯养了很多动物。《诗经·王风·君子于役》中写道:“鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来”,这是多么温馨的田园牧歌!家畜之中,最为重要的,也许是被称为“三牲”的猪、牛、羊。“宅兹中国”大展里,牛羊的元素也很不少,光是玉牛,就有好几只:

——周“成周王城”展区里,有一只玉牛形调色器,为西周早期文物,藏于洛阳博物馆,它高3.5厘米、长11厘米、宽5厘米。这是一只卧着的水牛,四脚蜷曲,牛头硕大,眼神温和,神态很是闲适,好像在夏日树荫下的池塘里“泡澡”。

——周“封邦建国”展区里,也有一只玉牛,比那只调色器略小一些,形态颇为相似。这只玉牛通体就是一块青玉,玉质细腻,碧绿可爱。

“豫”中乾坤

河南地区曾有大象生活

说完大展中的家畜,来看看“野兽派”。

在商“大邑商都”展区里,可以看到一只商代晚期的白陶象尊,它高8.8厘米、长15.8厘米,由新乡市博物馆收藏。这是一只精巧的大象,鼻子高高卷起,好像吸水后在喷水玩耍;鼻子下面,有两根长长的剑齿,显得威风凛凛;四足粗壮,一副顶天立地的态势。

河南曾经有大象,这个可能性很大。著名历史地理学家、复旦大学教授葛剑雄认为,历史上的黄河流域曾更加温暖湿润。甲骨文上多次记载过大象,包括王打猎大象;《诗经》中也多处提到竹子,例如《卫风·淇奥》中的“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”;更有意思的是,河南一带古称“豫”,这个字的本意就是人类手持竹矛捕猎大象。

猛兽,是古人既恐惧又崇拜的对象。中国人最为熟悉的猛兽,应该就是老虎了。“宅兹中国”大展中,你可以发现不少老虎:

——商“大邑商都”展区里,有一只小而奇巧的骨虎,长5.2厘米、高2.2厘米、厚1.0厘米。别看这只老虎小,它来自大名鼎鼎的安阳小屯商妇好墓。妇好,是商王武丁的王后,据说还是一位女将军。

——周“四方翼翼”展区中,则有一只青玉老虎,长16.5厘米、高3.8厘米,洛阳博物馆藏。

——在周“封邦建国”展区,还有一只罕见的漆木虎,为战国中期文物,高27厘米、长52.5厘米、宽24.1厘米,出土于河南南阳的楚国故都城阳城遗址。

说这只漆木虎罕见,一是因为材质,漆器和木器容易腐朽,更加难以保存;二是因为它是楚文化的产物,与典型的中原文化风格迥异。楚文化绚丽夺目,华彩繁复,充满想象力,这在青铜器、漆器、丝织品等文物上都有充分体现。

《诗经·大雅·韩奕》中如此描述一位大贵族的封地:“孔乐韩土,川泽訏訏,鲂鱮甫甫,麀鹿噳噳,有熊有罴,有猫有虎。”水里有鱼,山中有鹿,有熊大熊二,有山猫老虎……而诗里有的,“宅兹中国”里也有。

龙凤呈祥

人类与万物共生

说完现实中的动物,我们来说说大展中的“神兽”——龙与凤。

我们先说龙。中华文化中的龙图腾起源很早,从石器时代到青铜时代,各时期的遗址和文物中都有体现。“宅兹中国”大展里,很多青铜器的纹饰都是龙纹,器皿上攀附的动物也是龙。这其中,我发现了它——

周“封邦建国”展区里,有一座战国中期的镶嵌绿松石菱形纹青铜方鉴,高21.6厘米、口宽30.8厘米。鉴,其实就是水缸,平静的水面可以照出人影,所以古代有“镜鉴”一说。这座鉴大体是方形的,它的四壁,各有一条小龙。

还有一件春秋晚期的镶嵌绿松石青铜神兽,它是龙首、虎颈、虎身、虎尾、龟足,你可以说它是神兽中的“四不像”。

我更想介绍的一条“龙”,是一件玉器——周“封邦建国”展区内的蛇形玉佩。龙是很多动物的集合体,而其主体躯干部分,来源于蛇。十二生肖里,我们也总把蛇叫做小龙。这条小龙呈现圆弧形,身形相当圆润;它的体色介于“小白”与“小青”之间,温润透明。

说完了龙,我们再说凤。首屈一指的,当属西周晚期的凤鸟纹方壶。方壶高47.8厘米,周身纹饰精美,最吸引人们目光的,是通身的凤鸟纹饰。壶身从颈部到腹部分为三层,每层四只凤鸟。

除了这件凤鸟纹方壶,展览还展出了多个雕琢精美的玉凤。工作人员介绍,凤是周人的“吉祥物”。

看吧!玉熊、玉鹿、玉兔、玉蝉、玉燕、玉鹰、玉鹦鹉,鸭形陶壶、虎头牺尊、兽首司母辛觥、妇好鸮(猫头鹰)尊……文物从来不是“死”的,它们就活泼泼地在我们眼前。“宅兹中国”里,你可以看到中国这片土地上的生物多样性,可以看见人类与万物生灵的共生之乐! (据新华社)