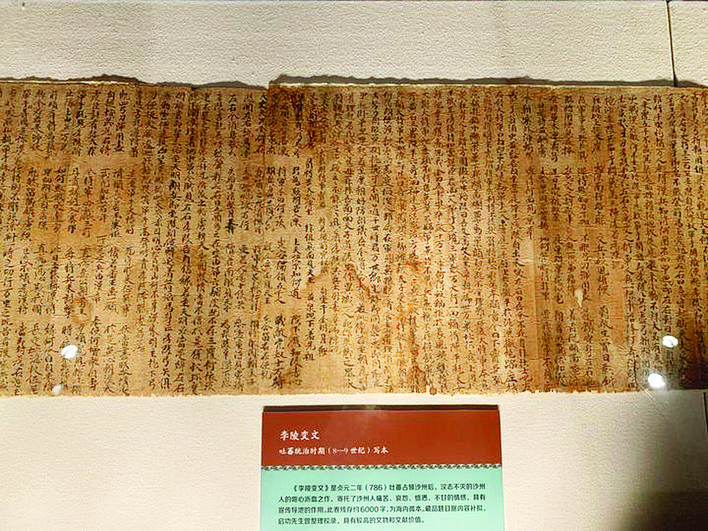

李陵变文。国家图书馆供图

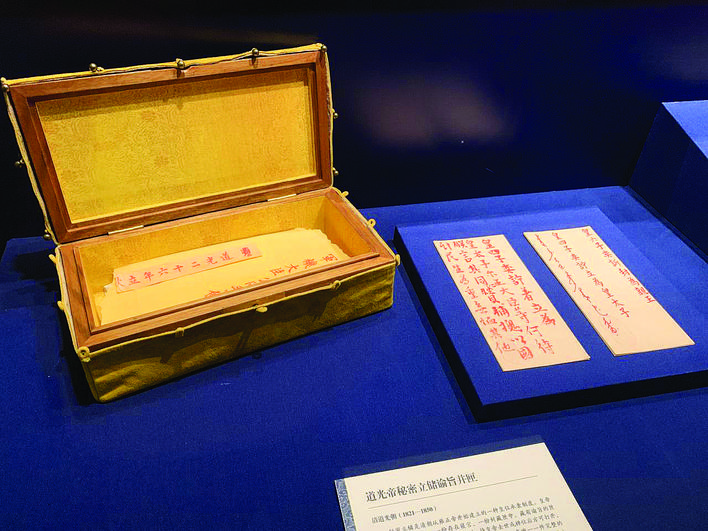

道光帝秘密立储谕旨并匣。 国家图书馆供图

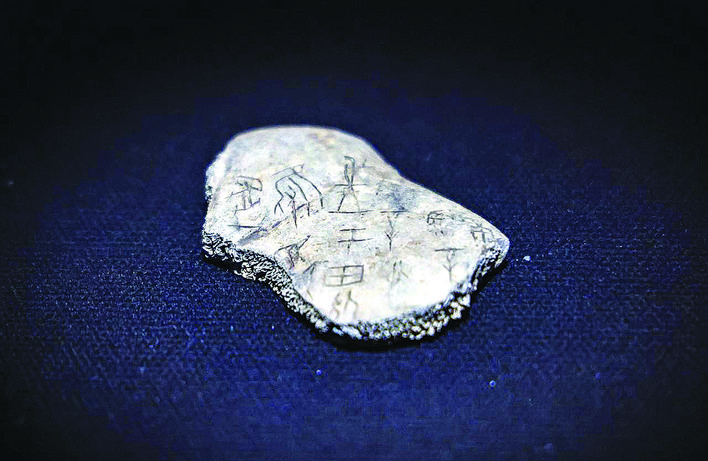

“殷墟甲骨”专题展上的“甲骨2174”。新华社发

它们跨越3000年,或深埋地底,或经历风霜,或布满尘埃,又都在二十世纪初“横空出世”,惊艳了中国乃至整个世界,成为文化史和学术史上的一次盛宴。

它们是被誉为二十世纪初中国古文献四大发现的殷墟甲骨、居延汉简、敦煌遗书、明清档案。目前,“二十世纪初中国古文献四大发现展”正在国家典籍博物馆展出,上至3000多年前的龟甲兽骨,下至晚清的政令文书,诸多珍贵文物一起呈现在观众面前。

漫步展厅,不仅能感受到中华文脉的生生不息,还能看到100年前那些筚路蓝缕的中国学者的身影。

“展览展现了中华民族不断继承和发展的精神特质,凸显出作为历史文化重要载体的典籍文献,在文明传承中无可替代的重要作用。”国家图书馆馆长、国家典籍博物馆馆长熊远明说。

中华文脉

“四大发现”接力呈现博大精深的中华文明史

“这是四大发现的第一次大规模集中展示。”国家图书馆展览部主任、本次展览执行策展人顾恒说,四大发现接力呈现出一部博大精深的中华文明史。

3000多年前,中国已经有了成熟文字系统——甲骨文。展品中,有一片看上去很普通的甲骨,顾恒向记者讲述了其背后影响深远的研究故事:先是王国维发现有两片甲骨可以缀合,并拼接成一条含有商王世系的卜辞。后来,董作宾又在此基础上,用展出的这片甲骨再次缀合。这些刻在龟甲和兽骨上的文字,是汉字的源头。

后来的岁月里,这些文字不断发展,从未中断,又书写了居延汉简、敦煌遗书、明清档案。

居延位于今内蒙古额济纳旗和甘肃省金塔县。汉武帝时期,汉军大败匈奴,收河西走廊,居延地区成为当时的军事重镇。太初三年(前102年),设居延、肩水都尉府,大量派遣戍卒。两都尉府所辖城郭和烽燧遗址出土的简牍,统称居延汉简。“简”为长条形,“牍”的幅面较宽,均为竹制或木制。纸张发明之前,简牍是古人的主要书写材料。

“居延汉简的内容主要是官私文书,包括诏书律令、司法文书、买卖契约和来往书信,还有少量典籍、历谱等。”甘肃简牍博物馆馆长朱建军说,此次展览所选取的文物,大多是汉代西北边防、民族关系以及日常生活的屯戍文书。

2000多年过去,简牍的书写者们早已湮没在历史尘埃中,也未曾在正史中留下太多印记,但他们留下的简牍却真实生动地展现了当时的日常生活。

除了各种档案文书,居延汉简中还有部分古代典籍,其中一些失传已久,全靠汉简的发现才重回人间。比如《论语·知道》,上面的内容就是魏晋后失传的《齐论语》。

走进“敦煌遗书”展厅,能感受到浓浓的敦煌石窟与壁画元素。敦煌遗书指1900年在莫高窟藏经洞发现的文献,由多种文字的写本、印本、拓本组成,时间从4世纪至11世纪,内容涵盖社会、经济、文化、艺术、宗教、医药及中外文化交流,被誉为“中国中古时代的百科全书”。“传世史料中,如二十四史这样的正史,一般只记载历史的主线,缺少具体的细节。敦煌文献中有相当多的第一手档案,比正史更加生动具体,能够复原出非常完整的历史面貌。”敦煌研究院敦煌文献研究所所长赵晓星向记者讲述了敦煌遗书不可替代的重要价值。

明清档案是我国历史上保存数量最大、最完整的古代王朝档案,目前大多藏于中国第一历史档案馆。

四大发现对于学术界乃至整个中国都有着无与伦比的意义。早在1925年,王国维在《最近二三十年中中国新发见之学问》一文中说:“自汉以来,中国学问上之最大发现有三:一为孔子壁中书,二为汲冢书,三则今之殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册。”将四大发现与“孔子壁中书”“汲冢书”相提并论,可见其重要性。

但在刚发现的时候,这些古文献并没有得到足够的重视与保护。

流散之痛

不少珍贵文献没逃过流散与损毁的命运

“敦煌遗书”展览开篇,映入眼帘的便是一幅“发现流散大事记”,讲述了敦煌遗书发现以来的坎坷命运,罗列的数字触目惊心。至今,这些被劫掠走的珍贵文献仍流散海外。

殷墟甲骨和居延汉简的发现,也伴随着外国探险家与古董商的盗掘。更让人痛心的是中国人自己的损毁。1909年,伯希和将携带的部分敦煌遗书展示给罗振玉等人,引起中国学者关注。劫余的部分敦煌遗书终于得以由敦煌运至北京,入藏京师图书馆(国家图书馆前身),这也是国家图书馆藏敦煌遗书的主体。

到达北京的敦煌遗书仍没逃过流散与损毁的命运。但国家图书馆藏敦煌遗书的写卷长度仍为世界各大藏家之首。1930年,陈寅恪在《敦煌劫余录》的序言中有这么一段话:“或曰:敦煌者,吾国学术之伤心史也。其发见之佳品,不流入于异国,即秘藏于私家。兹国有之八千余轴,盖当时唾弃之剩余,精华已去,糟粕空存……”

赵晓星说:“这段话是当时不少人对国图收藏的敦煌遗书的看法,认为这8000多个卷轴都是别人挑剩的,精华已经没有了。陈寅恪先生十分反对这种观点,他真正去研究了这些敦煌文献,所以他举了好些例子,证明国图收藏的有价值的敦煌遗书很多,并不比国外和私家所藏的差。”

明清档案的命运更有戏剧性,一次差点焚毁,一次差点化为纸浆。清宣统元年(1909年),内阁大库年久失修,库墙倒塌,所藏书籍、档案、实录、圣训被移出,部分档案被视为“无用旧档”,准备焚毁。正在学部任职的罗振玉,发现了这些档案的巨大价值,于是建议军机大臣张之洞奏请停止焚毁,将档案移归学部,存放在国子监敬一亭。

民国元年(1912年),新设的历史博物馆筹备处接管了这些档案,但一直未能好好整理。民国十年(1921年),历史博物馆因经费短缺,将其中的八千麻袋档案以4000元卖给了同懋增纸店,罗振玉再次将这些档案从毁灭的边缘抢救回来。

“八千麻袋”事件的发生,使整个学术界意识到了危机,认为有责任保护这批珍贵文献。

目前,中国第一历史档案馆藏有明清档案1067万余件,其中明代档案3800多件册。对于明清两代档案数量上的巨大差异,中国第一历史档案馆副馆长韩永福认为,这是因为大量明代档案还是被毁掉了。

事实上,1921年,历史博物馆筹备处卖明清内阁大库档案是分为两批。第一批卖的就是明代档案,当时作价3000元,有十几万斤,数量和后来的八千麻袋差不多。

开创之功

“四大发现”逐渐发展成为“四大显学”

“四大发现”一开始并未得到足够的重视与保护,却逐渐发展成为甲骨学、敦煌学、简牍学、清内阁大库档案学这“四大显学”。回顾这一过程,总有两个名字被提到——罗振玉和王国维。

在甲骨学方面,两人均属“甲骨四堂”。近代以前,中国已知最古老的文字是记录在青铜器上的金文。在漫长的几千年时光中,人们都不知道甲骨文的存在。直到1899年,王懿荣在“龙骨”上的发现,才让甲骨文重新来到世人面前。

王懿荣1900年去世,之后他的收藏到了朋友刘鹗手中。在罗振玉的鼓动下,刘鹗将手中的甲骨精选了一部分拓印出版,书名为《铁云藏龟》。罗振玉先后出版《殷商贞卜文字考》《殷墟书契考释》等著作,共识别出500多个甲骨文字,许多卜辞由此可以读通。

罗振玉还经过多方打听,最终确定了甲骨文的出土地——河南安阳小屯。在《殷商贞卜文字考》中,他首次指出甲骨出土地安阳小屯村为殷墟,即殷商的都城遗址。

王国维的主要功劳是以甲骨文证史。他将甲骨上的卜辞作为史料,与历史研究结合起来,著有《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》等论文,还由此总结出研究历史的“二重证据法”。

罗振玉为敦煌遗书的保护也付出了巨大努力。赵晓星介绍,罗振玉是敦煌遗书最早的研究者之一,他陆续整理敦煌文献并编著了《鸣沙石室佚书》等多部著作,还撰写了大量跋语和校勘记。王国维协助罗振玉做了很多敦煌遗书整理工作,他也是最早关注敦煌曲子词的学者。

西北地区简牍的发现始于十九世纪末。罗振玉和王国维曾一起整理、分类斯坦因在今新疆、甘肃所得的一批汉晋木简和文书资料,并于1914年出版《流沙坠简》。

1930年,中瑞西北科学考查团在居延地区发现一万余枚汉简,这是第一批居延汉简。此时中国人的民族意识已经觉醒,对文物价值也有了清晰的认知。考查团组建前,中国学术界就通过多轮谈判,与瑞典探险家斯文·赫定达成协议:团长由中瑞双方担任,团队成员由中外双方组成,考察成果共同享有,采获文物不准带出境外。这一协议维护了民族尊严和国家主权,也达到了合作考察推动学术发展的目的,此次谈判的主将之一刘半农戏称这是“翻过来的不平等条约”。

“四大显学”

我国近现代学术发展的一个缩影

在顾恒看来,王懿荣发现甲骨文,西北科学考查团发现居延汉简,王圆箓发现敦煌经卷,以及明清内阁大库档案的发现,都有一定的偶然性。“然而,从‘四大发现’到‘四大显学’却不是历史的偶然,而是我国近现代学术发展的一个缩影。”

在罗振玉和王国维之后,无数学者继续投入到“四大发现”的研究中,他们通过研读这些文献,进一步诠释和解读中国历史与文化。

本次展览由中国第一历史档案馆、敦煌研究院、甘肃简牍博物馆、国家图书馆(国家典籍博物馆)联合主办。熊远明说,这是图书馆、博物馆、档案馆、研究院等不同领域,打破馆际资源壁垒,整合优质文化资源,共同弘扬中华优秀传统文化的一次圆满联动。

“我们2021年就开始关注这个主题,到今年2月15日正式开展,这是国家典籍博物馆成立以来策展周期最长的展览之一。”顾恒介绍,备展过程中曾遇到一些难题,通过与各领域专家学者充分交流,都一一解决了。

如今,国家对古文献的倾力保护与研究,与二十世纪初相比,已是天翻地覆的不同。

顾恒介绍,国家图书馆对馆藏甲骨进行了传拓、释文、分类整理,并不断将其刻辞内容、钻凿形态、缀合校勘等进行深入研究,取得了较多的学术成果。

以简牍为主要展品的甘肃简牍博物馆预计今年上半年开馆。朱建军介绍,展品除简牍外,还有一些与简牍相伴出土的文物。

“敦煌遗书每年都会有大量专题性研究成果。”赵晓星说,“我们院最近的成果之一是《敦煌草书写本识粹》的出版。草书文献是最难读的,因为字非常潦草。这套书是全彩印刷,实现了图文对照浏览,每一件文献后面还附有相关研究情况,非常方便研究者。”

敦煌研究院敦煌文献研究所正主持研发全球敦煌文献资源的共享平台——敦煌遗书数据库。内容包括敦煌文献的基本信息、数字图像、全文录文和相关研究文献目录四个部分,还实现了汉、藏文文献的全文检索和图文对照浏览。

据了解,敦煌遗书数据库还将继续收录流散于世界各地的敦煌遗书,积极推动其数字化回归。

对于浩如烟海的明清档案,中国第一历史档案馆一直进行着整理和研究。目前,中国第一历史档案馆正在开发满文全文数字识别系统及满文检索数据库,有一定满文知识的人,将来可以通过数据库对满文档案进行研究利用。

韩永福介绍,他们主要通过提供电子图像、缩微胶片和汇编出版史料等方式为社会和学术界提供档案。

中国第一历史档案馆还从馆藏中精选出数百件珍品,布置了明清历史档案展、明清档案装具陈列展、明清档案事业发展历程展等3个常设展览,让公众近距离接触“大内密档”。

(据新华社)