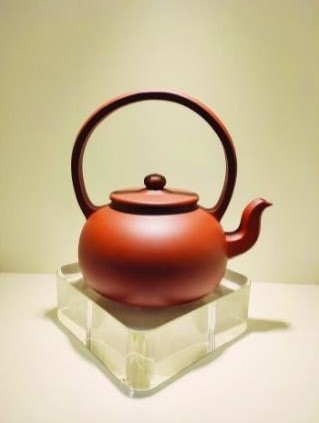

张德华紫砂壶作品。

码上看视频

张德华与他的作品《盛世中华》提梁壶。 五子登科壶。

江苏宜兴紫砂壶举世闻名,其陶制作技艺为全国首批非物质文化遗产,名列中国12种烧制陶艺之首。

惠州水口德政东四街进德堂壶艺制作中心,犹如深巷中的一丛紫砂陶艺芳枝,将市井点缀得充满艺术气息。进德堂负责人张德华近年深居简出,全身心投入紫砂壶的创作和研究,以此传承、传播宜兴紫砂陶制作技艺。

卖茶起家接触紫砂

穿越巷道,走入进德堂壶艺制作中心紫砂壶展厅,犹如闯入一个艺术世界,各式紫砂壶琳琅满目,就像一个个健美的“模特”,形态各异。

这些是张德华的部分经典作品,被他“留档”存展。张德华目前有“中国传统工艺大师”“云南省陶瓷工艺大师”等头衔。每当访客到来,张德华便对着一个个作品,讲述作品背后的故事,在讲解中串起他的陶艺人生。

兴趣是最好的老师,对张德华来说亦是如此。张德华生于1971年,祖上三代行医,父亲希望他子承父业,但喜欢自由的他钟情挑战性强的行业。年轻的他到深圳创业,却经历生意受挫的痛苦。回到惠东的家里后,他开了一家茶庄,品茶、交友,心态渐渐平和下来。

茶叶买卖,自然而然涉及茶壶。“茶人”追捧的,无疑是紫砂壶。如明代文震亨《长物志》说,“茶壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气。”用紫砂壶泡茶不夺茶香,能较长时间保持茶叶的色、香、味。

“好茶需好壶,真紫砂壶泡出的茶,爽滑,口齿留香;假壶不透气,泡出的茶不香。”张德华说,惠州不产紫砂,当时市场上卖的紫砂壶也是真假难辨。想买到好壶,要到宜兴。从1993年起,张德华多次北上宜兴,选购称心如意的紫砂壶。

张德华借此感受紫砂壶的魅力、了解紫砂壶的文化,久而久之,他便痴迷于宜兴奇妙的紫砂壶世界,去的次数越来越多,在宜兴待的时间也越来越长。

因兴趣所在,他广交制壶艺人。张德华看到宜兴店家制作紫砂壶,只能在旁边观摩,恨不能拜师。因为当时宜兴紫砂陶艺界有个不成文的规矩——传内不传外。人家祖祖辈辈靠手艺吃饭,绝不传给外地人,这让张德华很苦恼。

拜师学艺苦练功夫

幸运之神总是眷顾执着的人。

25岁那年,在陶艺界朋友的介绍下,张德华认识了高级工艺美术师、陶艺名家凌锡苟。他执着学艺的精神最终感动凌锡苟。老师傅拿出看家本领对其进行指点。张德华这个四处“瞟学”的学生,终于师出有门。

当学徒的张德华,从捏泥巴开始学起。他捏了几百把泥巴壶,费了上千斤泥巴。一年多后,他好不容易制作出了第一把紫砂壶,师父只是勉强地点了点头。更多的情况是,师父对他要求严格,但凡有一点瑕疵,都视作废品。很多次,他尽心尽力制作了一把壶,以为会得到师父的肯定甚至表扬,但个性十足的凌锡苟看完便将他的壶扔在地板上砸掉,然后再掏出一个样板让他继续制作,再有瑕疵,再砸掉重来……

在师父的严格要求下,本就悟性良好的张德华在紫砂壶的制作技艺上打下扎实的基本功。

制陶工艺如同绣花,是一门精细的手工活,要能吃苦、心细,还要耐得住寂寞。紫砂壶制作程序分打、围、切、擀、篦、搓、开、装、光、敲等10余个步骤。在制作过程中,不能分心,尤其在做“开口”这道工序时,必须深吸一口气,一气呵成,中途不能停顿。再热的天气,不能开风扇和空调,要保持泥巴的湿润度,以免紫砂泥被吹干,即使天气最炎热时,也只能用毛巾擦汗。在这样的环境中,他通常一坐就是大半天,时常累得脱水。

制作紫砂壶最难控制的一道工序是烧壶,在千度以上的高温窑中掌握火候非一日之功。温度控制颜色的变化,颜色变化越大泥质越好,这样才能养出如婴儿肌肤的细腻手感,光亮如古镜,圆润如古玉。

寒来暑往,张德华学艺15年,中途几次想放弃,最后在妻子和师父的鼓励下坚持了下来。师父一家对他如亲人般,技艺上毫无保留,生活上极大关怀。

2011年7月,张德华修成正果,成为凌锡苟第9个弟子。为迎接这个非宜兴籍的“入室弟子”,凌锡苟举行了盛大的宴席,众多嘉宾包括宜兴紫砂陶艺大师纷纷前来祝贺,见证这一别开生面的收徒仪式。此前,凌锡苟曾三次来到惠州,暗访四邻八舍,考察张德华的人品。恩师的良苦用心,让张德华感恩在心,砥砺前行。

对文化的最好传承便是在继承中创新,对手工艺品来说,概莫能外。受恩师凌锡苟艺术思想的熏陶,在“艺为先,技为辅”艺术理念的指导下,张德华的作品具备造型精美、做工精细、原创性强等特点,受到业内外人士的好评。

师古不泥传承陶艺

张德华在学习传统、仿制传统经典的基础上掌握了紫砂壶方、圆器型造型的变化法则,所制作品“方非一式,圆不一相”,进而开阔眼界,到大自然中寻求创造素材。

紫砂光器为紫砂最基本的形体,它是紫砂艺术中形体最简练、含义最丰富的素心素面作品。张德华所制作品光素器造型简洁、线条流畅、浑厚端正、精气内含,如他制作的四方竹鼎、德钟壶、六方壶、扁圆提梁等,都是以几何体为造型,讲究立体美感,或圆或方,寓意天圆地方的万物运行哲理。

在花器的制作技艺上,张德华则不拘一格寻求突破,所制作花器形象逼真,富有自然意趣。他在紫砂壶上行走江湖,龙飞凤舞,堆花积泥,鱼、虫、花、鸟等动物跃然壶上,山水、建筑、人物等造型悉数在壶,充满灵动与活力。

作为中华优秀传统文化的爱好者和传播者,张德华把诗文书画与紫砂壶陶艺结合起来,用竹刀在壶上题写诗文、雕刻绘画,他甚至即兴设计了许多款式独特的紫砂壶。2019年,他设计创作的《盛世中华》提梁壶,是以龙为图腾,壶盖以天坛为造型,壶梁为龙吟纳水,梁上隐约红日,茶水由龙嘴而出,形似瀑布,寓意国家繁荣昌盛,中华文脉传承天下。

张德华有众多紫砂壶作品被博物馆收藏,并得到不少外国友人的喜爱。他创作的紫砂壶作品屡屡斩获大奖,如《十二生肖套壶》《美女壶》在第十五届中国(国家级)工艺美术大师精品博览会中荣获中国工艺美术金奖;《福缘荷花陶套壶》获第十七届中国工艺美术大师精品博览会金奖;《马上封侯》被评为云南省工艺美术第十五届“工美杯”金奖;《盛世中华》被评为云南省工艺美术第十四届“工美杯”金奖;《东坡提梁壶》荣获山水米兰杯《云工奖》金奖,这是中国民间文物最高荣誉奖。

带着对故土的眷恋,2015年,张德华在惠州水口设立进德堂壶艺制作中心,潜心创作,推广紫砂壶陶艺。2018年,在他的大力推动下,惠州市博物馆首次举办“惠州、宜兴东坡文化紫砂大师作品展”,并成立“宜兴市陶瓷行业协会紫砂文化促进会广东惠州分会”,张德华担任会长。这次展览会,邀请中国艺术研究院、江苏省高级工艺美术师40多人参加。张德华捐赠的《南瓜壶》,被惠州博物馆收藏。也正是这次展览活动,在惠州和宜兴之间架起一座友谊的桥梁,宜兴紫砂传统手工技艺开始传入惠州,掀开惠州紫砂文化传承和繁荣发展的新篇章。

身居深巷,与繁华喧闹一线之隔,张德华继续在紫砂壶陶艺道路上探索实践。为了静心创作,避免制壶期间的外界干扰,他索性将一至三楼的手机信号都屏蔽。他躲进小楼,面对一团紫砂、一套工具,心手交互,捣鼓出一把又一把心目中的紫砂壶。

“艺无止境,特别满意的作品还在我的追求之中。”谈及未来,张德华这样说,还是以平常心对待,继续做好每一把紫砂壶,用它传达传统民族工艺的艺术性和文化性。

本组文/图 惠州日报记者侯县军

1 下载惠州头条APP,登录后点击下方内容栏“我的”,360行新传” 线索征集进入“报料”专栏按提示上传相关信息即可。

2 拨打惠报新闻24小时热线2831000、18898898855或添加18898898855微信报料。