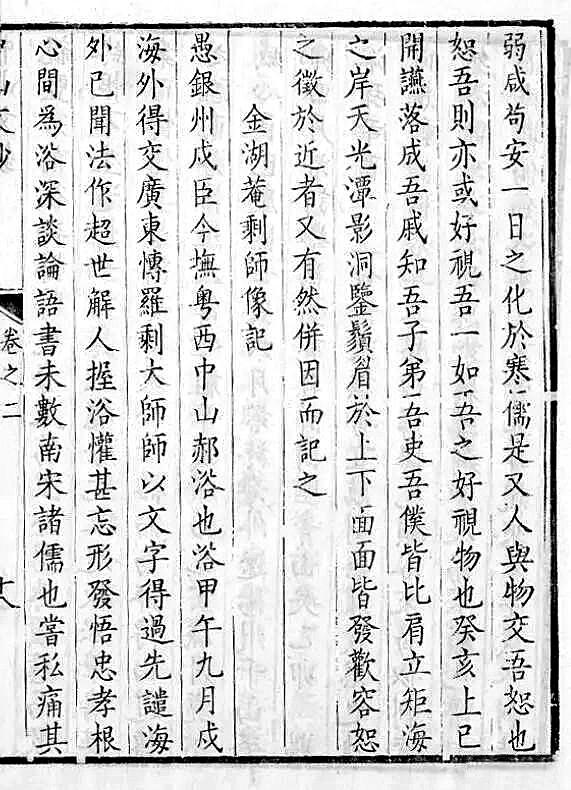

郝浴《金湖庵剩师像记》。严艺超 翻拍

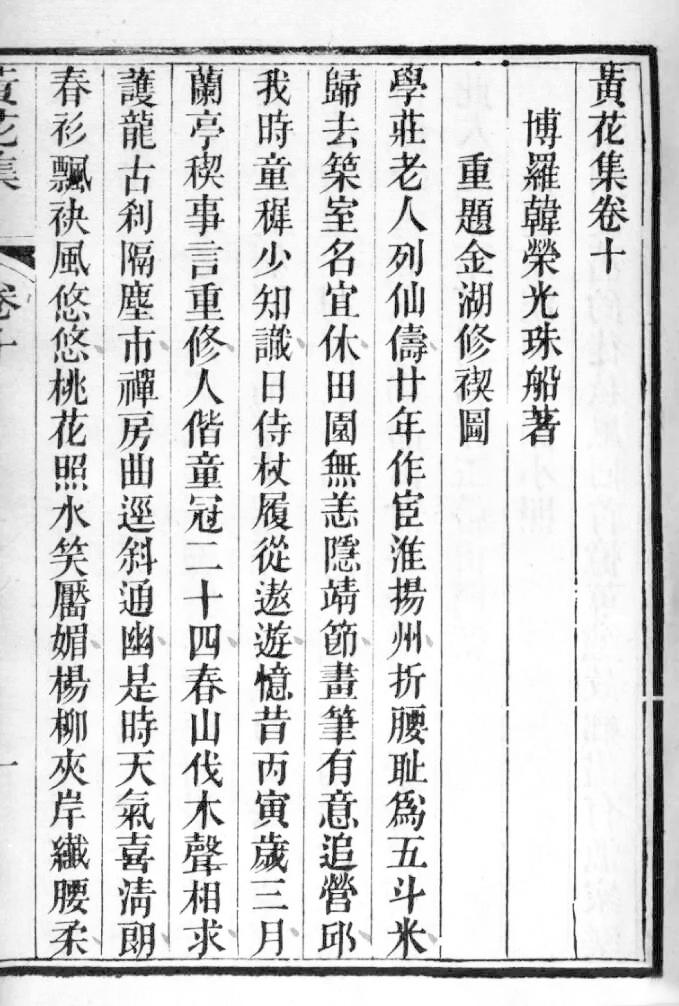

韩荣光《重题金湖修禊图》。严艺超 翻拍

对博罗县城历史了解不深的人,可能会以为小小的县城里没有湖。其实不然,据舆图和旧志记载,博罗县城里曾有着六个面积颇大的湖——西竺湖、西园湖、大湖、三女湖、后城湖、余屋湖。不过今天要讲的并不是城里的这六个湖,而是县城小东门外的金湖和银湖。

金湖和银湖依偎在葫芦岭北麓,站在葫芦岭山顶上鸟瞰金银湖,何曾会想到这里曾是“博罗八景”之一的“龙堤樵唱”。

金银湖其实是金湖与银湖的统称,自古有之。民国《博罗县志》描述它在“县城小东门外,随龙堤北为银湖,南为金湖,广皆数十亩,南接浮碇冈(即葫芦岭)北麓”。

名字由来,源于一段美丽的传说

随龙堤的历史可以追溯到南宋年间,甚至更早。据清乾隆年间《博罗县志》载,随龙堤是入城的通行要路,东连窑岭,南接葫芦岭,长二百一十丈。南宋淳熙(1174~1189年)年间,知县王亘“因旧筑作”,明朝永乐年间知县昌祚增筑。嘉靖三十一年(1552),随龙堤因洪水而溃,知县张锦复筑。明万历六年(1578),知县张守重修随龙堤,但30年后“复溃”,为此乡人捐金又重修,不想很快又被洪水冲毁。随龙堤又溃又修,让博罗人长期陷入困扰:修堤虽然方便了行人,但却堵了金银湖、学湖的湖水排往东江,洪水一来就被冲毁;不修堤的话则湖水“尽入龙江(东江的古称),城北居民无水可汲,田亦失溉”。

除此之外,由于古代人极其看重地理风水形胜,明万历年间学湖堤被冲毁后,邑人“多奋贤科”,在科举考试中收获颇多,于是邑人认为学湖水宜通东江。进入清代,随龙堤就两次险些被凿。第一次是乾隆中期,以失败告终;第二次是光绪二年(1876),地方官员施千金凿堤为渠,引水注学湖堤桥孔以入江,但“渠成旋溃,修之,山洪冲激,复大溃”。渠废后又架木为梁以通往来,但湖水皆入东江,给百姓的生活带来极大不便。对此,曾经主修《博罗县志》的晚清才子曾焕章感慨地说:“病士,则吾不知,知其病农也。随龙不可不修,则桥之或凿或塞,宜有定计矣。”出于民生的考虑,地方官员最终放弃了引水入江以振兴科举的迷信想法,再次捐资修堤,随龙堤得以完固。2002年,罗阳镇(现为罗阳街道)九村社区居委会投资10万多元,在堤上筑起了水泥路,并植上花草树木,随龙堤就成了今天我们所见的样子。

在博罗民间,随龙堤又叫“金银湖坣”,古时是城里人上山砍柴割草的必经之路,因此又有“龙堤樵唱”的美誉,名列“博罗八景”之一,与西湖古八景的“半径樵归”有异曲同工之意。

可以说没有随龙堤,也就没有今天的金湖和银湖。而金湖和银湖的名字由来,则有一段美丽的传说。

据说,在清晨从葫芦岭鸟瞰金银湖,一边的湖水呈金黄色,另一边则是银白色。对于这个奇特的自然现象,民间无法用科学来解释,只好用传说来作注脚。据《罗阳史话》记载,古时有一条东江支流流经葫芦岭脚下,葫芦岭半山腰住着两姐妹,大姐阿金勤劳俭朴,妹妹阿银聪明手巧。姐妹俩与世无争,但早已被一些富家子弟垂涎三尺。有一天,知县小舅爷遇见了在河边洗衣的姐妹俩,顿时起了强占的歹心,第二天就抬着金猪、绸缎和轿子上门迎亲。姐妹俩面对威迫,自知难逃魔掌,便假意答应,但要求临行前必须在河边拜祭祖先,告别九泉之下的双亲。知县小舅爷立即答应,定在次日夕阳西下,月牙东升之时行拜祭礼。到了那时,姐妹俩泪流满面地祭拜了祖先,等到知县小舅爷和他的师爷祭拜时,姐妹俩趁他们不备,将他们推下河中。紧接着姐妹俩也投河自尽,为世人留下了无限的唏嘘与感慨。

沧海桑田。这条东江支流后来因为河床变迁,河流之间被百姓筑起了一道堤(即随龙堤),堤两边就变成了两个湖,一个水黄,一个水清。有感于金银姐妹的义举,百姓就把水黄的湖叫金湖,水清的湖叫银湖。

属于金银湖的传说于史无考,但它背后的传说已经植根百姓的集体记忆中,从而折射出一个城市的人文底蕴。

史料证明,金银湖是博罗古时修禊之地

金银湖历来被博罗人所重视,还不仅仅是因为这个美丽的传说。有史料证明,金银湖还是博罗古时的修禊之地。“修禊”是指古代春秋两季在水边举行的除去所谓不祥的祭祀,这一古老风俗源远流长,自殷周以来就在神州大地流传。

博罗人的修禊之地正是金湖。据史载,清嘉庆十一年(1806)就有一次规模盛大的修禊,邑人集结在金湖畔上,以湖水洗濯消灾祈福,同时为金湖疏浚、筑堤和栽柳,功成之日大举宴会。这一场景,被韩校画入图中,名为《金湖修禊图》。韩校,字学庄,是当时在全国小有名气的画家。据说当时韩校白发萧然,酒酣之时作《金湖修禊图》,且“气韵尤胜”,传为博罗佳话。后来韩校的侄孙韩荣光还为该画题诗,堪称一绝。

金银湖既然是博罗县城意义非凡的地方,那么它的周边出现许多寺庙庵祠,就完全可以理解了。据史载,金银湖南岸曾有护龙古刹和双忠祠,北岸有宝所、水月诸庵,不远处又有东岳庙。可以想象,古时的金银湖,是一处庄严静穆的文化场所。

遗憾的是,这些人文景观除了东岳庙,其他都已不存,这里着重介绍一下护龙古刹和双忠祠。护龙古刹又称金湖庵,是清初广西巡抚郝浴为剩人和尚函可所建。金湖庵之所以又称护龙古刹,一是与函可字犹龙有关,二则出自保护随龙堤之意。

双忠祠也与博罗韩氏家族有关。明清鼎革之际,博罗韩氏家族誓死抗清,阖家殉难,其中韩如璜、韩如琰兄弟的事迹更是广为人知。到了乾隆四十一年(1776),清廷已稳坐江山,这才褒谥韩如琰等为“烈愍”,入祀忠孝祠。清嘉庆二十三年(1818),朝廷又因为韩如琰有“一门节义自天成,赖有夷齐作弟兄”之句,立双忠祠于金湖之侧,并塑兄弟二人像于其中,称“难弟难兄,忠贞競爽”。

时至今日,尽管护龙古刹和双忠祠已了无痕迹,但站在金银湖旁,依然能感受到一种深刻的民族感情。无论是金银姐妹的忠烈贞节,还是韩氏兄弟的以身许国,都融入金银湖的历史内涵中,让后人追思和缅怀。

(严艺超)