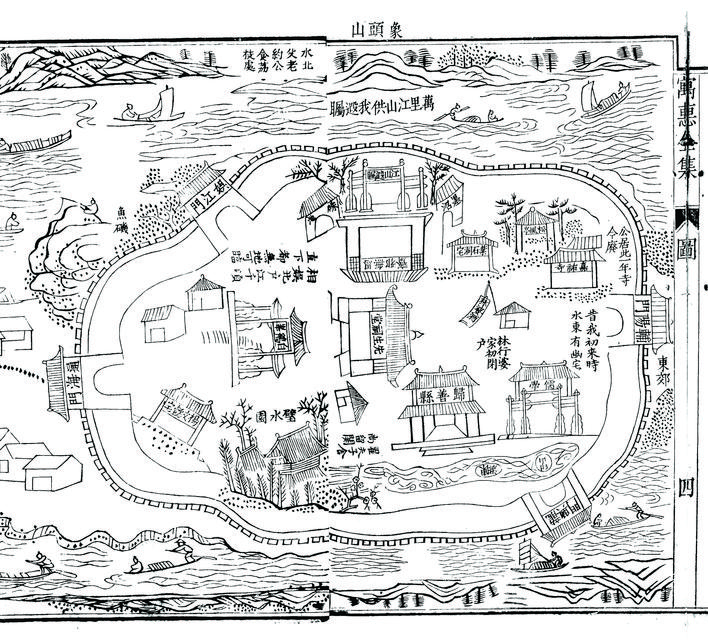

明崇祯《惠景全图》中的归善县城。 严艺超 翻拍

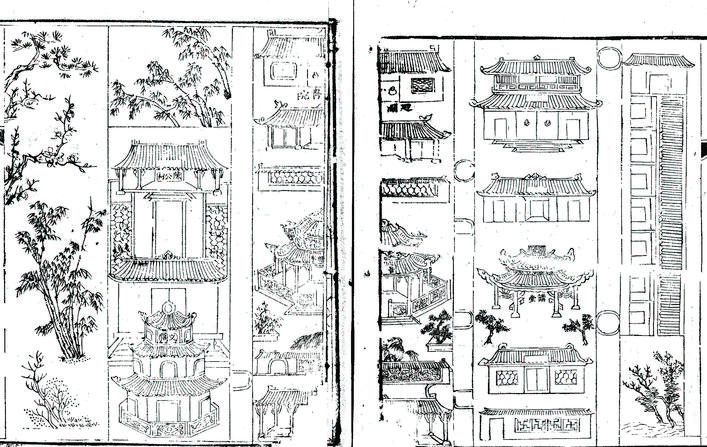

载于清乾隆《归善县志》的观澜书院图。 严艺超 翻拍

惠州自宋代以来便是广东文化教育最发达的州府之一,数量众多的书院分布山川之间,如同惠州传统文化宝库里的一颗璀璨明珠,对惠州社会教育与文化的发展产生了重大而深远的影响。清初时期,由于书院得到了官方的强力支持,惠州府各县书院得以迅猛发展。清康熙六十一年(1722),归善知县孙能宽在惠东平山建西江书院;雍正九年(1731),知府吴简民迁丰湖书院至西湖永福寺侧,更名惠阳书院;乾隆十年(1745)博罗知县康基田在罗阳建登峰书院……雨后春笋般涌现出来的书院,制成一张清代惠州人文胜景图。在惠城区桥东街道,也曾有过一座在惠州历史上举足轻重的书院——观澜书院。

归善县知县陈哲

发动乡绅募捐,

兴建回澜书院

观澜书院是惠城除丰湖书院外第二座人文荟萃的书院,始建于清乾隆四年(1739),初名回澜,后改名观澜。据乾隆十一年(1746)归善县知县吴尚友撰《回澜书院碑记》记载,书院之所以命名“回澜”,与它所处的地理位置有关。回澜书院坐落在归善县城外之西南方向,毗邻西枝江(旧址在今惠州市第二中学),“名曰回澜义学,盖障丰水之东下,回其洪波,汇于龙川,而注诸海也”。

回澜书院地处城外,风景优美,环境宜人,向来是归善县城的优游之处。清乾隆三十四年(1769)惠州知府李棠有《寄回澜书院丁山长》诗云:“南郊曾记过双旌,屡向回澜院里行。地僻但闻山鸟语,径幽难记野花名。春风绛帐谈经处,石鼎清言款客情。问讯古榕香火事,知君有意学无生。”描写了清代乾隆年间书院的自然环境。

回澜书院何时改为观澜书院,史载不详。据归善县知县书图于道光三年(1823)聘周星聚为回澜书院山长,至道光八年(1828)张树勋主观澜书院讲席,可推断书院改名的时间当在道光四年至七年之间。

回澜书院的创建者陈哲,是一位颇有抱负的归善县知县。下车之初,陈哲即撰《莅任告城隍文》以表心志,曰:“凡此一方利弊,务期殚力兴除;凡我百姓安危,务期悉心拯救。”陈哲在归善县任职期间,做了不少民生实事,如修缮归善县学宫,疏浚学宫泮池,以石铺砌归善县城厢内外道路等。

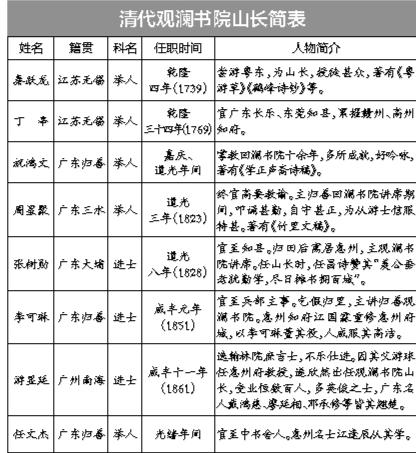

创建回澜书院是陈哲在任上的最大手笔。他莅任之初,发现位于白鹤峰之下的鹤峰义学逼仄不堪,“不足以容多士”,遂发动乡绅募捐,兴建回澜书院。书院建成后,陈哲即订立回澜书院章程,并延聘当时的名宿秦跃龙为回澜书院首任山长。秦跃龙(1690-1757),字山公,号鹤峰,江苏无锡人,尝编纂《唐宋八大家文选》《五经类纂》而闻名于世。

为惠州培育出

不少学行俱佳

岭南名士

一座书院是否成功,主要看山长人选是否有分量。山长个人的学术思想和办学方针,对书院诸生的学业成绩甚至未来前途,都有着关键性作用。

回澜书院自创建之初就注重师资,所聘山长皆出身两榜(举人、进士)。清乾隆年间,桥西有惠阳书院,桥东有回澜书院,两座书院并立西湖、鹤峰之间,惠城一时成为名士荟萃之地。

陈哲去任后,归善县民在回澜书院为他设立生祠以纪念。陈哲的继任者是对回澜书院也有重大贡献的吴尚友。吴尚友,字宾祁,号是轩,江苏如皋人,乾隆七年(1742)任归善县知县。相对于陈哲的创建之功,吴尚友对书院的贡献主要是增置书院膏火,解决了书院的办学经费。

清嘉庆二十五年(1820),惠州知府李沄增修观澜书院,“以绅士捐修文阁银十余金大加修治,并增筑书舍十余间”。太平天国运动期间,膏火悉数被官府挪用作军费。战争结束后,观澜书院膏火“荡然无存,入院者遂有食贫之叹”,“院内执业弟子寥寥无几人”。

同治十二年(1873)归善县知县叶大同向乡绅发起劝捐,复置观澜书院膏火。由于历任惠州知府、归善县知县的重视,观澜书院办学经费的主导权掌控在官府手中,使得书院的财政来源较为可靠和充裕,因而可以较稳定长期地营办下去。

观澜书院自乾隆四年(1739)创办起,直到光绪二十九年(1903)改为归善县高等小学堂止,前后100多年未曾间断,可称之为惠城连续办学时间最长的书院之一。稳定的办学环境也让观澜书院厚积薄发,为惠州培育出不少学行俱佳的岭南名士,被誉为“铁笔御史”的邓承修、诗人江逢辰等,皆出自观澜书院。

1928年归善县高等小学堂

改为惠阳县立第一小学

清光绪二十九年(1903),科举制度废除,观澜书院按照清政府颁布的《奏定小学堂章程》改办为归善县高等小学堂,首任校长祝嘉祥。祝嘉祥,字史樵,光绪二十年(1894)举人,为归善县高等小学堂增设数学、英语等学科。祝嘉祥四年后因故去职,接任者祝庆祥是他的弟弟。

祝庆祥,字云岑,光绪二十三年(1897)拔贡,师从梁鼎芬、朱一新等名儒,肄业广雅书院,敦品厚学,尤深于经学,主持观澜十余年,成绩斐然。1921年,同样是肄业于广雅书院的梁浩文接任校长。

1928年,归善县高等小学堂改为惠阳县立第一小学,别称“观澜小学”。学校课程设置增加了商业、音乐、劳作、体育、图画、卫生等科,学校规模也由四个班发展到七个班,学生二百多人。

梁浩文治校严谨,处事公正,道文并重,更新设备,整肃校纪,激励向上,敢为人先,使学校朝气蓬勃,热气腾腾,成为学子向往的地方。正如校歌所唱的那样,“前临泗水后鹤峰,半村半廓灵气钟。四方弟子随相重……年年桃李尽芬芳”。梁浩文任校长一职长达十九年,是该校有史以来任校长职务时间最长的一位。

1940年春,任仲英接任校长。那时正处在抗日战争艰苦时刻,原校址被东江游击指挥所占用,学校搬至鹤峰镇第六保国民学校(现第四小学),学校改名为“惠阳县鹤峰镇中心国民学校”。由于战乱,学校一切非常简陋,甚至连课本也无法及时供应。

抗日战争胜利后,谭天珍、黄荣庆、李励等接续任校长,1948年易名为惠阳县县城镇中心国民学校。

1950年秋,学校改名为惠州镇第二小学(即今惠州市第二小学)。1968年,学校搬到惠州市华侨中学,又于1978年搬到惠州市第六中学初中部(原十小校址)。至1995年春,二小搬入现址——惠城区塔仔湖路38号,结束了半个多世纪来多次搬迁的历史。

这所屹立西枝江畔的百年名校,盛衰起落,四易校址,四换校名,不变的是惠州人对观澜书院、观澜小学那份沉甸甸的关爱。

(严艺超)