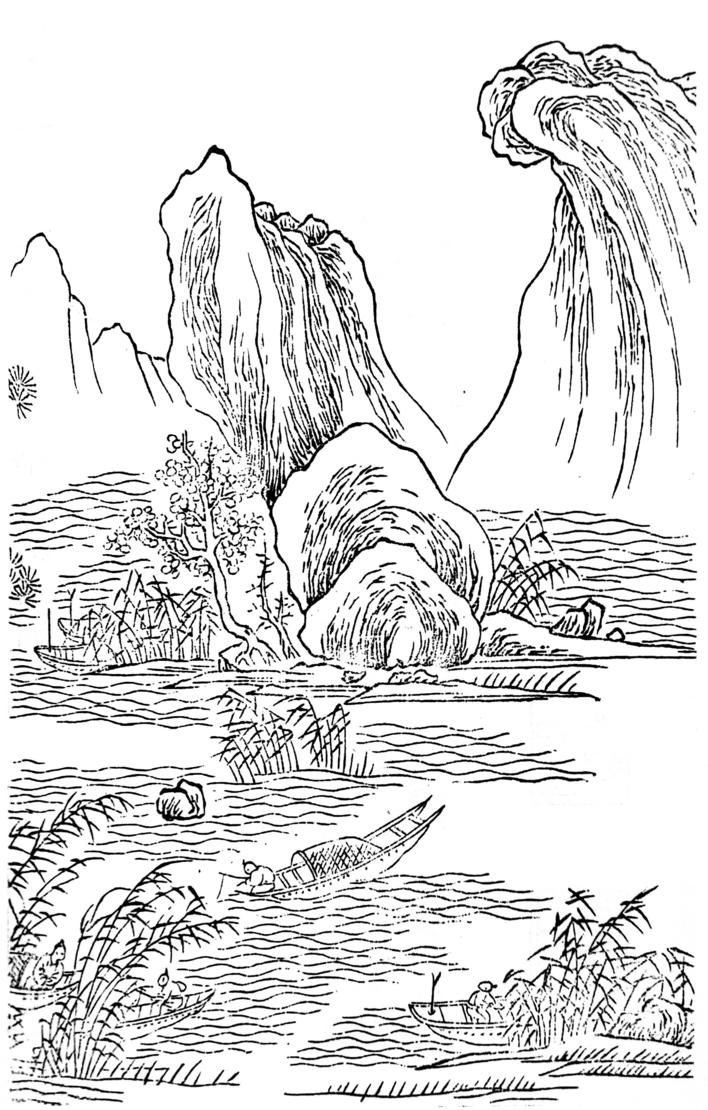

清徐旭旦编纂《惠州西湖志》,绘有丰湖渔唱图(局部)。侯县军翻拍

“逐臣幸饱惠州饭,敢向湖山添口语”“为问西湖千载后,有人能否补西园”……这是明代博罗大儒张萱《惠州西湖歌》中的几句诗句,读来朗朗上口,亲切感人。这是什么样的诗歌?如果唱出来,会有什么样的感觉?

实际上,这是惠州历史上著名的西湖棹歌,其背后的人文风景更是迷人。

棹歌历史甚为久远

在中国,诗歌历史十分悠久,有研究指出,在文字产生之前,诗歌就已经出现。两千多年前的春秋时期,孔子编辑整理《诗经》,这是中国第一部诗歌总集,其中收集大量的民间歌谣。此后一直到唐代,诗歌的格律形式趋于完善和严谨,加上朝廷以诗取士等因素,促使全社会形成空前繁荣的诗歌盛世。唐代诗歌的繁荣,也催生大量采用俚语俗句、反映市井百姓生活的诗歌,这便是“竹枝词”。如刘禹锡的这首:“杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”这是刘禹锡仿照民歌而写下的十一首竹枝词其中一首,流传最广,直接影响了后来的诗风。

描写岭南风物的竹枝词,流传下来较早的是唐末皇甫松的《竹枝》。

南越“好歌”的遗风,日夜吹拂着惠州,它在惠州西湖产生了奇妙的文学现象。当羊城广州出现竹枝词,鹅城惠州出现了西湖棹歌。

惠州西湖经过历代先民的开发,很多地方都成为文化景观,这是一个城市与自然融合的空间杰作。自古以来,西湖是惠州人重要的公共活动场所之一,更是惠州人在岁时节日中酣歌醉舞的天然舞台,重阳时节“合城士女饮菊花酒,西湖歌声相续,醉舞而归”。

此外,长期的劳动和生活,使惠州人也产生了歌谣。入宋之后,“鹅城万室,错居二水之间”,人口日益稠密,人们经营西湖,西湖被称为“丰湖”。西湖周边的村民亦渔亦农,朝耕暮渔,棹舟一叶,穿梭往返于万顷碧波中,这种独特的生活方式和优美的生态环境,孕育充满乡土气息和古城风情的丰湖渔唱与半径樵归——天地之间,渔樵互答,歌声悠悠。

在苏东坡来到惠州之前的近30年前,宋治平三年(1066),惠州太守陈偁提出“惠阳八景”,丰湖渔唱与半径樵归位列其中,可见棹歌的历史甚为久远。

西湖棹歌是一道靓丽风景线

棹歌,也称船歌,类比竹枝词,辞藻清丽,不避俗俚,有浓郁的民歌风味。

苏东坡寓惠作品《除夕访子野食烧芋戏作》:“松风溜溜作春寒,伴我饥肠响夜阑。牛粪火中烧芋子,山人更喫(吃)懒残残。”可见,惠州俗俚之词入诗,风味不一样,变得活跃有趣,感染力强,也说明西湖棹歌在宋代的流行,连大文豪也不免模仿“戏作”。

明代杨起元在《重修拱北堤记》写道:“鹅城万雉,半入鉴光;渔歌樵唱,朝夕相闻。”这说明,西湖棹歌对西湖文学创作的影响在明代已经形成,其中最为突出的,应是张萱的《惠州西湖歌》,也就是开头讲的那几句诗的出处。

张萱,明代博罗人,史学家、目录学家、藏书家、画评家,著述甚丰,堪称惠州翘楚,有《西园闻见录》《古韵》《疑耀》等十数种。《四库全书》中仅收录两部惠州人的作品,一部是叶春及的《石洞集》,另一部就是张萱的《疑耀》。

张萱的《惠州西湖歌》全诗六百余字,最大亮点是每言必及于惠州风物,如“惠州西湖岭之东,标名亦自东坡公。绍圣已非元祐日,惠州岂与杭州同。”“湖山之灵更有说,东坡先生果奇绝。前知后有西园公,能为东坡补其缺。”“万顷烟波湖一曲,人濯其缨我濯足。结茅懒住罗浮山,却向西湖伴幽独。”

张萱在宣扬惠州西湖时所表现出来的“舍我其谁”的精神,充满自信和自豪,让人看到主人翁的姿态。它标志着肇端于宋代的惠州西湖文化,在明代已经达到了成熟和自觉的阶段。张萱的《惠州西湖歌》,在社会价值上,是启发后人“有人能否补西园”,以传承和发扬惠州的优秀文化;在文学价值上,则是为后世的文人写西湖棹歌提供了一个范本。

张萱之后,出现大量文人写作西湖棹歌的文化现象,特别是在清代,屈大均、宋湘、丘逢甲、江逢辰等名士,以棹歌的形式吟咏惠州西湖,由此成为惠州一道靓丽的风景线,也唱出了惠州的风情万种。甚至到了民国,西湖棹歌依旧显示强大生命力,番禺文人黄佐写就的棹歌系列,首首皆精品。

西湖棹歌可作风物志读

西湖棹歌,本质上是地方的。例如西湖源于三溪,活水常注,沿湖居民皆汲取饮用,江逢辰有棹歌唱道:“芙蓉花开云锦铺,凝妆明镜无时无。怪道女儿颜色好,朝朝梳洗对西湖。”少女的清纯秀美与湖水的洁净明澈交相辉映,诗人描绘的是一幅亮丽的西湖明镜图。另外,一些市井风情,正史方志一般不载,在西湖棹歌中则是常见的题材,如丘逢甲“黄塘寺畔几人家,种菜年年当种花。卖菜入城归欲晚,湖船携酒看残霞。”江逢辰“菜花开时蝴蝶飞,菜心摘时儿臂肥。黄塘井水甜似蜜,贪饮清泉不肯归。”这些棹歌,可作风物志读。

诚然,西湖棹歌传唱数百年,记载着本土人文密码。一首首西湖棹歌,用方言独唱或对唱,融地名、人物、物产、典故等于一体,成为惠州最具地方特色的文化遗产之一。

惠州实有“江山之助”。来到或生活在惠州的人,喜在山水中游览,陶冶情操。惠州西湖为人们提供了丰盛的精神食粮,丰湖书院、丰湖书藏、私家园林以及西湖棹歌等,它们在不同的层面提高了惠州人的审美价值,让物质生活变得生机盎然,精神生活变得丰富多彩。

在中华优秀传统文化日益受到重视的今天,在广东建设文化强省和惠州提出焕发粤东名郡时尚魅力的当前,如何深度挖掘、重新演绎西湖棹歌,成为时代课题。

是否可以通过一部影视作品宣传西湖棹歌?或者通过城市实景演出如“印象西湖”,唱响惠州西湖的山水人文盛况?抑或让西湖棹歌出现在东坡纪念、西湖修禊、朝云诞等活动现场,变得可亲可感?这些都是值得思量的路径。总而言之,是要让亦俗亦雅、雅俗共赏的西湖棹歌活起来,重新唱起来,让今天的人听到昨天的风韵,看到昨日的风景。

(侯县军)