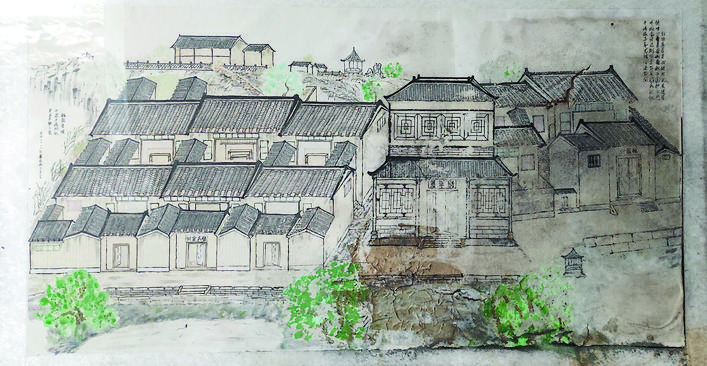

从后人的绘图来看,张氏古建筑顺着木荆冈的山势而建,由南至北,分为张氏宗祠、将军第、桃园三部分。

桃园有德堂台阶。

桃园有德堂今貌。

桃园有德堂精美的栏杆。

桃园“梅坞”石门。 本版图片 侯县军 摄

惠州桥东桃子园9号古建筑,坊间称“张屋”,门面不大,是典型的岭南风格清代建筑,简约而古朴,匆匆而过的行人,容易将其忽略。有心人只要细看正门大气的石刻匾额及精美的浮雕壁画,就会发现这是一幢不凡的建筑,大门里面,韵人韵事余温尚在。

木荆冈下有桃园

嵌于正门上方的匾额,为晚清进士、惠州才子江逢辰所写,右侧篆书横刻“桃园”二字,左侧楷书竖刻:“归善城南木荆冈,今名桃园,其实无园无桃也。靖山通守先生,曲江贤裔,世居于兹九百年,将筑园树桃实为故事,则世德流长,更可必矣。光绪二十年甲子六月城西江逢辰密弇甫题并记。”这个匾额记录着桃园的来历。

此处为张氏族人聚居地,其所在的位置,原来叫“木荆冈”,面临塔仔湖。据说,从宋代起,张氏就在此生活,到晚清,张氏地盘已达三万平方米,规模宏大。从后人的绘图来看,这一片古建筑顺着木荆冈的山势而建,由南至北,分为张氏宗祠、将军第、桃园三部分。

以张氏宗祠为中心的建筑群,是张氏族人的最早居住地,一旁的将军第为清代道光、咸丰年间大鹏协台、代理虎门水师提督张玉堂的住宅。张玉堂雅好诗词,常与李长荣、张维屏等岭南诗人诗文唱酬,著有《公余闲咏诗钞》,其擅长拳书和指书,喜欢在驻扎过的地方留下刻石,被誉为“翰墨将军”。

将军第旁,则为桃园,为张玉堂之孙张靖山所筑。张靖山,名国治,号靖山,博学多才,与江逢辰、李星阁、裘习裳并称“鹤峰四子”。

张靖山曾任通判一职,清光绪年间辞归故里,热心阖闾,向官府建议纾民困,倡建白鹤峰松风亭,于东坡祠内创松风文社,地方文风为之一振。张靖山还在住宅旁拓地修筑“桃园”,园内亭台楼阁、花草树木布置如“大观园”,成为一座颇具匠心、风景如画的私家园林。

桃园风景如画一时称胜

张靖山晚年写《桃园记》一文,对梦一般的桃园进行追述:“余族源曲江,自宋以还,移居惠州水东,后建归善县城,旧名木荆冈,今名桃园,盖已九百年于兹矣。其实无园无桃也,光绪中叶,余因筑园植桃以实之。依山建屋,傍水为池……”

根据《桃园记》,桃园内有有德堂、碑亭、书楼、月台、紫芝山房、眉妩亭、梅坞、竹径、兰径、佩芬室、舫斋、莲沼等建筑,种植桃树,与其他花草、假山点缀成趣,布局别具一格,具有鲜明的岭南风格和地方特色。

张靖山对桃园颇为得意,称“(有德)堂之上,则建大厦数楹,玻璃为屏,花木为楹。大厦之后,高建书楼,藏书甚富。上筑月台,可以瞭远,江山一览,图画天然”。

此外,“舫斋之前,则有莲沼,外辟小圃,遍种佳荔,古木参差,碧桃满树。

旁有桃园别墅,门临塔湖,外筑钓矶,风景颇胜。杨子和颜其匾曰:‘神仙福慧,山水因缘’。”

张靖山修筑的桃园,成为四方文化名流诗酒酬唱之地,书法家吴道镕、诗人江逢辰,书画家符翕、黄灿芳等人,都是园中常客。文人雅集,留下题书匾额无数。

张靖山《桃园记》有记,舫斋“上筑亭阁,俯瞰城乡,远望西湖,时人谓为循州第一楼,洵不虚也,名下士游玩其间,常有留题……”

园内曾有陈兰甫、杨简侯、刘曙亭题跋,有德堂大厅挂有董其昌、陈白沙、黎二樵、张南山、余春帆、潘西屏、苏六朋等名人笔墨真迹,俞樾书赠“罗浮隐客”横榜,吴玉臣扩其意以为楹联:“将此间试比罗浮,明月桃花如有梦;问大隐是何风味,青蹊桃树澹无言。”

又有石星曹题联:“从赤松子游,故事君家成宦隐;作小桃源想,新居胜地屏尘嚣。”

江逢辰除题写“桃园”大门石匾,园内眉妩亭也有其集词句联:“只在缥缈山中,有多少相思,自横深静;著我白云堆里,拥玲珑春意,不断生香。”传之久远的“不深不浅湖水,半村半郭人家”,也是江逢辰的题联。

桃园一时称胜,且影响深远,成为晚清惠州知名园林。不过,“辛亥革命后,惨遭兵燹,亭台楼阁,荡然无存。古玩珍藏,毁抢净尽。当此过渡之时代,聊作过眼之云烟而已……”张靖山在《桃园记》的字里行间留下无限唏嘘,在文末发出“重而新之,以待后人”之希冀。

从张靖山《桃园记》描述,桃园衰落于清末民初的动荡年代。民国时期,张玉堂重孙、惠州白眉拳派创始人张礼泉曾居住桃园。

张礼泉七岁起随东江名师习武,后被白眉上人的隔代弟子竺法云禅师收为弟子。民国时期,张礼泉将自己原先习练的拳法与白眉拳融会贯通,开创惠州白眉拳派,成为一代宗师,与林荫堂、林耀桂、黄啸侠、赖成己并称“南方五虎将”。再次佐证桃园文武双全。

桃园现存不少题刻文化气息颇浓

中华人民共和国成立后,随着城市的发展,桃园面积日渐萎缩,所幸主体建筑及梅坞等小部分尚存。

张氏后人分居园内,一代名园变作寻常百姓家。桃园附近一带,因此得名桃子园。

今天的桃园,为惠州市文物保护单位。走入其中,穿梭古建筑和花木之间,仍可感受其气韵残存,往昔繁盛依然可以想见。院内花草错落,一盆郁郁葱葱的珠兰,暗香浮动,一株石榴,亭亭如盖,颇显风骨。桃园内,还保存不少名人石刻,文化气息颇浓,耐人寻味,无不让访客津津乐道。

看罢桃园大门上方江逢辰“桃园”石匾,可在左侧巷门门楣看到吴道镕篆书“荆冈遗址”石匾,落款为光绪二十一年(1895)仲夏。

进入桃园大门,穿越庭院,拾级而上,便是有德堂。当年苏东坡在白鹤峰卜居,客厅为德有邻堂,此处名为有德堂,追慕先贤,倒也有趣。有德堂原集苏东坡手书,匾额已不见踪影。这幢百年建筑,厅堂宽敞明亮,玻璃为屏,花木为楹,颇为富丽。

从有德堂大厅后门出去,可见一个仿太湖石修砌的拱门,造型独特,保存完好。拱门上镶嵌有一块石碑,刻写“梅坞”二字,为晚清著名金石书画家符翕手书。“梅坞”与苏东坡所写松风亭下的梅花遥相呼应,别有韵味。

穿过梅坞拱门,能看到一座宽敞雅致的青砖瓦面建筑——小桃源。这是原来屋主张靖山的“书楼”,门楣上镶嵌有石刻匾额一块,隶书横刻“小桃源”三字,为惠州名画家黄灿芳于光绪二十一年(1895)所书。

小桃源内有乾坤。室内正面的墙壁上镶嵌着张玉堂拳书“墨缘”,还有四块绘像石刻,为“汉留侯张文成公像”“蜀汉张垣侯像”“张文献公像”及“张水翰公像”,刀法娴熟,技艺精巧,人物神态栩栩如生,标题古篆横书,落款楷书,记有“光绪二十二年国治敬镌”等字。绘像四人,前三人分别为汉代张良、三国张飞及唐代张九龄,皆为张氏名人,“张水翰公像”,绘刻的则是张靖山的父亲张水翰,可见张靖山孝心一片。

石刻前方的地面上,还摆放着一些破碎石刻,有人像图案,也有文字石刻,据说有江逢辰的“桃庵”二字,也有“吴道镕记并书”等字,灰尘蒙蔽,难以辨认。

根据张靖山《桃园记》,有德堂上有江逢辰等人墨刻,有德堂后为碑亭,安置汉留侯、桓侯,唐文献并先人遗像。为了保存这些残碑,后人将它们安置在小桃源内,平时大门紧锁。很多到桃园寻幽访胜的游客,往往感慨缘悭一面。

历史上,惠州府城、县城两城曾出现北宋李氏山园,明代李氏西新园、杨氏敦仁精舍、丰湖叶氏泌园、南山叶氏兼园等私家园林,彰显个性和满足个人精神需求,皆是一时名胜,但它们都委地成泥,花木斜陈,片瓦无存。宋代惠州西湖边也曾辟有桃园,“桃园日暖”成为“惠阳八景”之一,但也不复存在。

闹市中的桥东桃园,仿佛是时间留给世人的一个惊喜,让今天的人们还能隐约看到一个时代远去的背影,触摸到城市文脉尚存的余温。

(侯县军)