廖仲恺肖像。

1924年,军事演习中的廖仲恺。

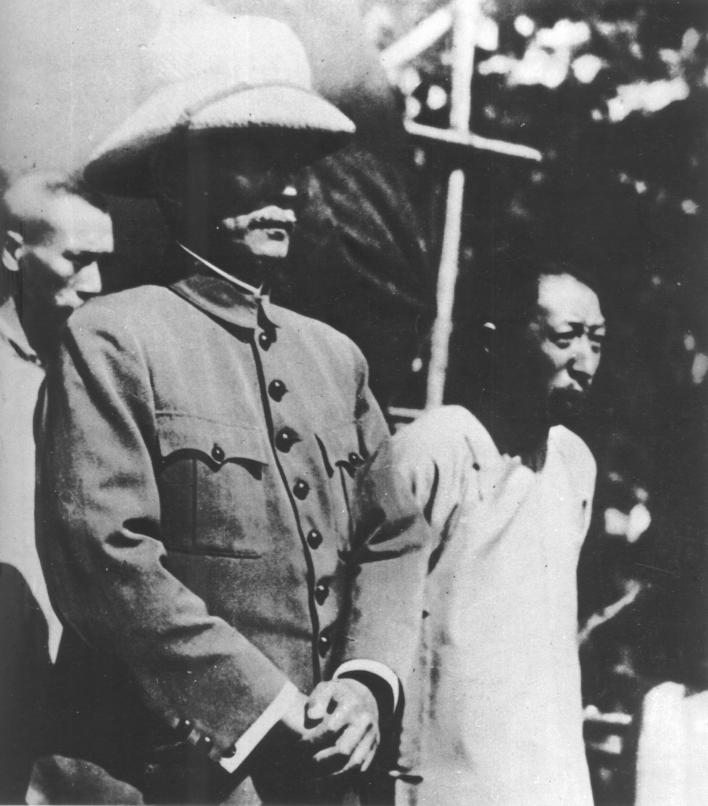

1924年11月7日,孙中山和廖仲恺出席“庆祝十月革命胜利七周年大会”。

1924年7月,孙中山、廖仲恺视察黄埔军校。

1924年7月,孙中山、廖仲恺视察黄埔军校。本版图片 惠州日报记者严艺超 翻拍

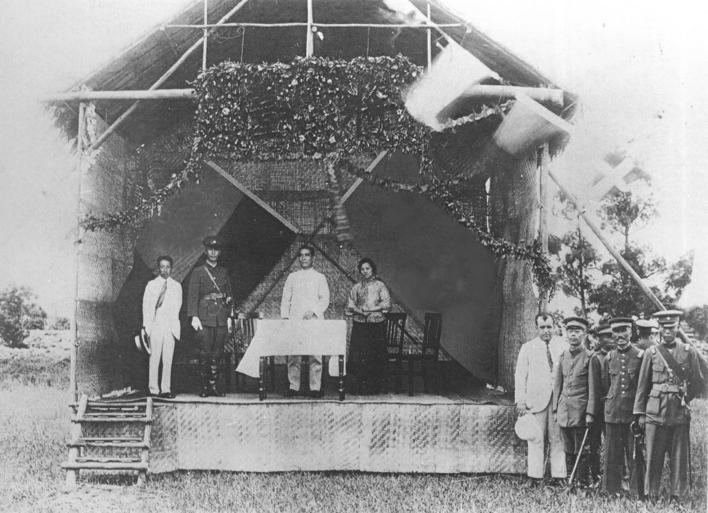

1924年6月16日,黄埔军校举行开学典礼。主席台左起:廖仲恺、蒋介石、孙中山、宋庆龄。

2024年是黄埔军校建校一百周年,惠州作为辛亥革命策源地之一,在近代史上留下了光辉的革命印迹,先后涌现出廖仲恺、邓演达、叶挺等一大批革命志士,他们为黄埔军校的创建与发展作出了巨大贡献,其中廖仲恺更是被誉为黄埔军校的“慈母”。

廖仲恺(1877-1925),原名恩煦,号夷白,字仲恺,笔名“屠富”“渊实”,原籍广东省归善县鸭仔埗乡(今广东惠州仲恺高新区陈江街道幸福村)人,是我国近代伟大的爱国主义者,国民党左派领袖,中国共产党的挚友,著名的政治活动家。在他的家乡惠州,仲恺高新区也因他而得名。

廖仲恺是孙中山的亲密战友和重要助手,他的革命活动和孙中山对中国革命的伟大贡献密切相连。他是孙中山“联俄、联共、扶助农工”三大政策的坚决支持者、捍卫者和执行者,在第一次国共合作时期,他竭力协助孙中山先生创办黄埔军校,是黄埔军校创建初期主要的策划者、保障者和领导者。

壹

多年革命斗争的经验和教训,特别是在苏联和中国共产党的帮助下,孙中山逐渐认识到创办一所军校、进而建立一支新型的革命军队,才能完成国民革命事业。廖仲恺积极支持孙中山的建军思想主张,并全身心投入到军校的筹办过程当中。

早在1921年12月,共产国际代表马林在中国共产党人张太雷的陪同下,与孙中山在广西桂林举行会晤时,就曾向孙中山提出了“创办军官学校,为革命奠定武装的基础”的建议。孙中山及时把会谈的内容电告廖仲恺,使他很早就接触到了这个问题。这一时期,廖仲恺积极执行孙中山的革命决策,接待来自共产国际的友人和苏联政府的使者,成为孙中山和共产党之间联系的重要桥梁。他先后代表孙中山与越飞、鲍罗廷等保持密切的联系和交往;又与中国共产党人李大钊等受孙中山委派担任国民党改组委员。正是在廖仲恺和李大钊等人卓有成效的努力下,才加快了国共合作的步伐,使下一步筹建黄埔军校的计划得以付诸实施。

1923年,孙中山在积极筹备国民党改组的过程中,就同时考虑将来要筹建一所军校,并将此事告诉廖仲恺等人。11月26日,国民党临时中央执行委员会第十次会议作出决议,建立一所“国民军军官学校”,推蒋介石为校长,廖仲恺为该校政治部主任,并推廖仲恺负责筹备此项工作。受此重任后,廖仲恺在大力协助孙中山改组国民党的同时,投入极大的精力来筹办军官学校。

1924年1月24日,孙中山命令成立“陆军军官学校筹备委员会”。2月6日,在孙中山的关怀及廖仲恺的努力下,黄埔军校筹委会开始在广州南堤办公,不料2月21日蒋介石便辞职离开广州。在这紧要关头,为了不使军校筹备工作中断,廖仲恺受孙中山重托,于23日接任代理筹备委员长一职,全力挑起了筹办黄埔军校的重担。他依靠苏联和中国共产党的大力帮助,保证了军校筹备工作的顺利进行。

军校筹备委员会从2月5日到5月9日先后开会32次,讨论并决议各项筹备事宜,如订定校章、修理校舍、任免教职员、招考学生、审查生员资格、决定第一期教练计划、决定服装书籍式样及购置办法等等。廖仲恺着重从解决干部、经费和招生等几个重大问题入手,迅速打开了军校开办工作的崭新局面,从而确保了军校能如期开学。

正是在廖仲恺等人的不懈努力下,6月16日,中国国民党陆军军官学校正式成立,孙中山主持举行了隆重的开学典礼,宣布黄埔军校的办学宗旨,他强调:“开这个军官学校,独一无二的希望,就是创造革命军,来挽救中国的危亡!”军校成立后,孙中山亲自兼任军校总理,委任蒋介石为校长,廖仲恺为党代表。

千方百计筹集物资经费

贰

黄埔军校在筹办之初,可以说各方面都面临了重重困难,在物资保障方面尤为明显,资金十分窘困,武器特别稀缺,这些问题和重担都落到了廖仲恺的身上,全靠他东奔西走、四处筹划来解决军校的燃眉之急。

当时广东的财政全被滇、桂系军阀把持,“所有经费均须与刘震寰、杨希闵商拨”,政府几乎没什么税收,更谈不上给筹办中的黄埔军校拨什么经费了。以至于军校“军官及学生到粤投考者二百余人,候已一月,旅费用罄”。面对师生因生活经费匮缺而造成人心不安的情况,廖仲恺多次出面向师生保证:“经费方面,都由我负责。教官尽可安心教育,学生尽管学习”,这才使大家思想安定下来。为了筹集经费,廖仲恺“晚上常在刘、杨处等候领款”。他的夫人何香凝也十分关心筹办军校之事,在尽心照顾好丈夫的日常饮食起居的同时,还尽力帮他分忧解难。有时遇到廖仲恺所领取的款项不足数时,她会向亲友设法借钱或拿家里东西去典押,然后凑足预算以资军校开销。黄埔军校起初的各项开办费用,以及学生们的学费、住宿费、伙食费,甚至是服装费、书籍文具费用就是廖仲恺这样一点一滴辛苦筹集而来的。

在枪械物资方面,孙中山在开校前曾批给黄埔军校300支毛瑟枪,但兵工厂当时并不照办,制造出的枪弹仍往军阀那里送。廖仲恺为此事花费了许多精力,交涉了不少时日,到开学时军校才领到30支枪,勉强够哨兵守卫用。后来,苏联送来一批枪弹供军校使用,当这些枪弹运到广州时,廖仲恺兴奋不已,“在半夜三时起床亲自去白蚬壳监督起运上岸”。

可以说廖仲恺为了黄埔军校真是殚精竭虑、呕心沥血。每每学校遇到重大的困难或问题,廖仲恺总是非常重视,并以极大的耐心和韧性想方设法加以解决,充分体现出他对军校慈母般的深厚感情和无限关怀。因此,他在广大师生中获得了“慈母”的美誉。

以身作则捍卫三大政策

叁

黄埔军校是仿效苏联军校建立的,原则是实行以党治军。黄埔军校设立了党代表制度,党代表的权力与校长并行,一切命令和法规都必须有党代表的副署,后交校长执行。

作为黄埔军校的党代表,廖仲恺坚决捍卫“联俄、联共、扶助农工”三大政策,为黄埔军校建设提供了坚强的组织保证,廖仲恺亲自延揽国共两党军事、政治人才来校任教和就学。如黄埔军校首批任教的教职人员,是他与鲍罗廷最先筹谋确定的。他维护国共团结,维护国民党的革命方向,是共产党的真挚朋友,当时黄埔军校政治部主任周恩来等共产党人,也是应廖仲恺之邀而到军校的。周恩来也不负所望,出色地协助廖仲恺开展各项工作,选取优秀学生作为基层党代表进行培养和训练。共产党人在政治工作中发挥积极和有效的作用,保证了军校坚持反帝反封建的革命方向。

廖仲恺在黄埔军校大力推行“军事教育与政治教育并重”的教育方针,把政治教育提高到军事训练的同等地位。他认为要救中国,应该学习俄国革命经验,要做到三件事:“就是要统一的组织,统一的意志,统一的精神”。他经常勉励师生们要树立为国家为民众的解放而奋斗的革命理想,学习俄国革命军“只顾热心革命”,不谋私利的精神;他教育学生要“懂得为什么进这个学校,并不是为做官,是为救国才来革命的”。如此鲜明的革命思想,有效地鼓舞了师生们对当年俄国革命的向往,推动了三大政策的贯彻执行,为黄埔军校的发展奠定了良好的思想基础。再加上廖仲恺先生本身就是伟大的爱国主义者,在他的言传身教下,更是直接推动形成了黄埔军校以“爱国”为核心的“黄埔精神”。

纵观廖仲恺在黄埔军校创建初期所作出的历史性贡献,不难发现,从军校的策划到筹建,再从军校的诞生到发展壮大,处处都彰显出其中流砥柱的作用。“生死毁誉、在所不辞”。廖仲恺凭借坚强意志,用他的血肉之躯,恪尽革命职责,勇挑经济重担,战胜困苦危难,为黄埔军校的创建立下了不可磨灭的功绩。

(白瑞强)