重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司的机器人生产场景。本版图片 新华社发

位于广东佛山的格兰仕公司,工业4.0基地高标准智能化微波炉生产线正在生产。

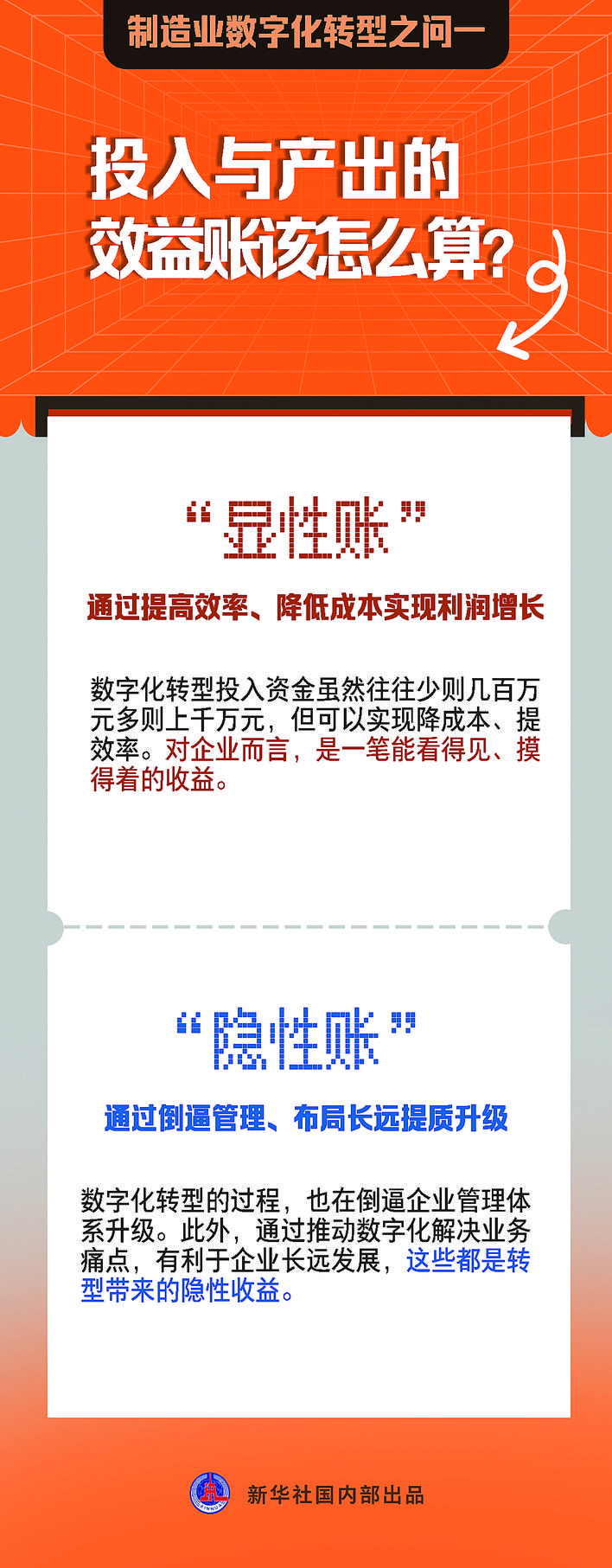

投入与产出的效益账该怎么算?

不久前,国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》,为制造业数字化转型作出顶层设计。

数字化转型是大势所趋,但转型的过程充满挑战。一些企业尤其中小企业因为投入较大、周期较长而陷入“不能转、不敢转”的迷茫。

这笔投入与产出的账究竟该怎么算?记者近日在上海、浙江、广东、安徽、重庆等省份实地调研,听企业、政府、金融机构围绕这个问题谈思路、算细账,从中了解进一步推动数字化转型的现实路径。

显性账

通过提高效率、降低成本实现利润增长

推动数字化转型,企业虽然要投入几百万元乃至上千万元资金,但可以实现降成本、提效率。对企业而言,是一笔能看得见、摸得着的收益。

一台台机器高速运转,五颜六色的面料翻转流动……位于江苏省苏州市吴江区的鑫海盛天纺织后整理有限公司车间内,生产井然有序。

鑫海盛天从事的印染业务,过去俗称“染坊”。数字化转型之前,厂里的老师傅随着时间消逝逐年减少,而年轻人又不愿意进车间,企业如何实现可持续发展?这是鑫海盛天总经理冯德明经常思考的问题。

2021年,鑫海盛天和上海致景信息科技有限公司合作,启动数字化转型,上马“飞梭智纺”银河染整智造系统,覆盖配色、排产、定型等各个印染业务环节。

冯德明告诉记者,数字化转型除了软件支撑,还需要采购新的先进设备。这样一套软硬件改造做下来,投入达到五六百万元,占鑫海盛天年营业收入的2%左右。统计显示,今年一季度我国印染行业销售利润率仅为3.03%。显然,这个投入力度需要企业下很大的决心。

“投入虽不小,但效率提高了,收益很明显。”冯德明说,印染厂生产之前要打样,满足客户对于颜色的要求,过去这个环节高度依赖老师傅的经验,一种颜色往往要配五六次才能成功。改成智能配色系统后,年轻人简单培训就能上手,打样效率也大幅提升。

数字化转型带来的不仅是效率的提升,还有成本的节省。

致景科技高级产品总监龚斯伟说,印染是一个化学过程,加料、搅匀等诸多环节决定着最终的产品成功率。依托人工智能、大数据等各种技术,致景科技开发的智造系统在印染工艺上实现了智能配方、协同排产等多个功能。来自鑫海盛天的数据显示,数字化转型后企业产品回收率下降30%、次品率下降10%,一年节省成本三四百万元。

在安徽泰尔重工股份有限公司,记者看到,数字化转型让设备、生产、管理之间全部打通。

很多企业开始尝到了数字化的甜头,转型积极性提升。咨询机构e-works调研数据显示,全国约80%的企业已经制定了数字化转型规划,且超过40%的企业将数字化转型作为核心战略。多数企业在数字化转型方面持续投入,其中投资额在300万元至1000万元区间的企业比例稳定上升。

隐性账

通过倒逼管理、布局长远提质升级

数字化转型的过程,也在倒逼企业管理体系升级。此外,通过推动数字化解决业务痛点,有利于企业长远发展,这些都是转型带来的隐性收益。

多位采访对象表示,数字化转型除了资金压力,有一大挑战是内部阻力。

企业推进数字化转型,还要统筹算好短期收益和长期收益两笔账。

重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司在数字化转型过程中,引进了150多台机器人。过去车间焊接主要靠人工,肉眼总有看不到的缝隙,存在漏焊等情况。用了机器人后,产品合格率一跃超过99%,很好地匹配了赛力斯等整车厂的订单需求。

“2016年起,我们陆续投入2亿多元资金用于数字化改造,如引进机器人设备、部署MES信息系统。”公司副总经理黄甘说,砸下重金之后,碰到汽车行业下行,订单量一度萎缩,企业压力很大。“但我们认为这是必经阶段,企业最终挺过来了。随着新能源汽车快速发展,我们的月产值从原来的1000多万元增长到目前的4000多万元,转型红利逐步释放。”

中国工程院院士李培根认为,在价值驱动模式下,企业不再单纯追求短期的利润最大化,而是将短期商业价值与可持续发展等长期战略价值结合考虑,不断调整和优化投入产出结构,确保资源的有效利用和产出的最大化。

政策加持

既有“真金白银”也有倾斜扶持

数字化转型是一项系统工程,靠企业“单打独斗”难以跨越数字鸿沟。记者在多地调研发现,地方政府和金融机构、服务商等社会各方都出台推动数字化转型的措施。“真金白银”的支持帮助企业分摊了转型投入、缩短了回报周期,提升了企业对数字化转型的信心。

——引来金融“活水”。数字化转型短期要投入,长期有收入。敢于数字化转型的企业也因此成为金融机构关注的对象。

早在2021年,制造业重镇广东省佛山市在全国率先上线“数字贷”,推出风险补偿、全额贴息两大政策。佛山登奇机电技术有限公司是国家级专精特新“小巨人”企业,广发银行佛山分行在了解该企业的“伺服电机数字化车间”升级项目有资金需求后,通过“数字贷”为其提供6000万元授信。据佛山市统计数据,“数字贷”累计贴息约1.5亿元,贷款金额近43亿元,撬动企业投资超189亿元。

据重庆市渝北区有关负责人介绍,当地已协调辖区内4家金融机构,面向中小企业提供数字化转型信用贷,贷款利率仅为3%至4%。

——明确支持对象。印染产业重镇浙江省绍兴市柯桥区,对印染企业实施“N+X”(共性+个性)数字化改造且投入额在30万元以上的,按实际投资额给予“N”应用30%、“X”应用20%以内奖励(每家企业最高不超过100万元)。

安徽省支持制造业重点行业龙头骨干企业建设“数字领航”企业。对列入省级典型示范的项目按项目设备、工业软件购置额,给予最高10%的奖补,单个项目最高奖补500万元。

——搭建服务平台。为推动中小微企业数字化发展,安徽省工信厅2023年出台相关政策,在全省范围内对3万家中小企业各免费发放1万元消费券,企业可以在羚羊工业互联网平台上领券并购买自己需要的数字化软件,覆盖生产制造、设计研发、仓储物流、管理数字化四大类产品。

重庆市渝北区入围全国首批30个中小企业数字化转型试点城市。

国务院常务会议指出,“要加大对中小企业数字化转型的支持”“探索形成促进中小企业数字化转型长效机制”。

“政府要做好顶层设计,优化数字化发展环境;企业要加大研发投入,练就过硬的数字化‘内功’;金融机构要创新服务模式,为转型注入源头活水。”国务院发展研究中心研究员魏际刚说,以数字化转型为牵引,加快构筑我国制造业竞争新优势。

(据新华社 记者何欣荣 雷敏 张辛欣 马姝瑞 黄兴 魏一骏)

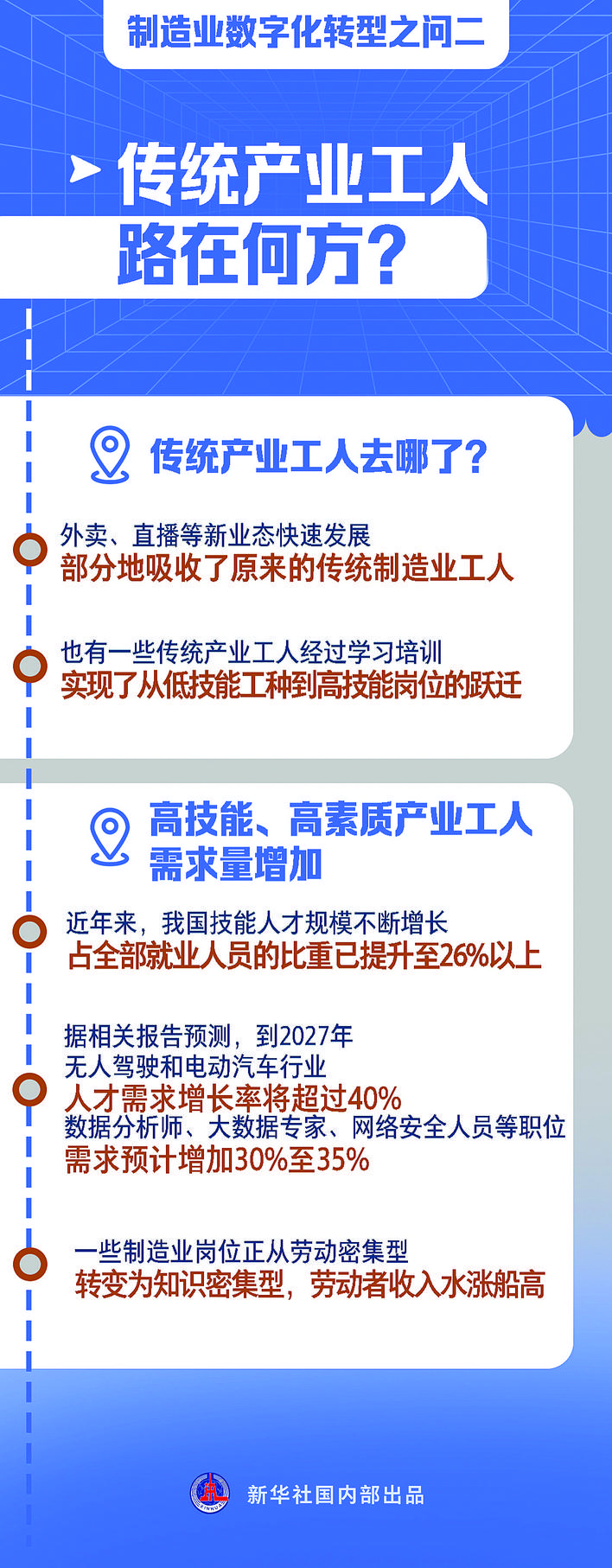

传统产业工人路在何方?

随着制造业数字化转型的推进,“无人车间”“黑灯工厂”迅速增多。“机器换人”带来生产效率的提升,也减少了一些企业的用工数量。

人们不禁问,随着新技术迭代更新,机器会在多大程度上替代人工,对传统产业工人产生怎样的冲击?新华社记者近日到上海、安徽、四川、江苏等地调研,寻求来自一线的答案。

传统产业工人去哪儿了?

走进位于安徽阜阳界首市的天鸿新材料股份有限公司,记者看到,洁净的车间里,工人点击着数控面板,机器高效运转,生产出一卷卷锂电池隔膜。

据公司负责人胡伟介绍,近年来公司进行数字化转型,之前一个班次需要40人,现在自动化程度提高,只需要32个人就能胜任工作。

作为吸纳就业大户,制造业转型引发的蝴蝶效应正在劳动力市场显现。

6月17日,成都锦江区人力资源市场,一块大屏幕滚动播放着企业招工信息,大屏幕两旁的公告栏张贴着企业的招工启事。

制造业数字化转型过程中,低技能劳动者首当其冲受到冲击。外卖、直播等新业态快速发展,部分地吸收了原来的传统制造业工人。

南京街头,19岁的乔煜鑫正在送外卖。他之前干的活儿是在工厂给电路板拧螺丝。后来企业推行“机器换人”,“同样是拧螺丝,机器人不仅比人拧得好,还能24小时不停”,于是他选择离开工厂送外卖。

首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚表示,低技能工人再就业主要流向餐饮服务业、快递和网约车等领域。

也有一些传统产业工人经过学习培训,实现了从低技能工种到高技能岗位的跃迁。

江苏江阴,中信泰富特钢集团,随着炼钢水渣抓取行车的智能化改造,40多岁的行车操作工周清,如今坐进了智能化控制中心的办公室,成了主控工。从现场操作机器手柄到在办公室里操作电脑鼠标,她整整学习适应了大半年。

目前,我国已建设近万家数字化车间和智能工厂,新技术催生新职业、新岗位。

人力资源社会保障部最新发布公示了智能制造系统运维员、工业互联网运维员等19个新职业,同时拟增加移动操作系统应用设计员等29个新工种。

“市场需求变化,正在重塑就业需求的新格局。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安说,“一般来说,技术进步在短期内会造成失业现象,但从长期来看,就业的‘创造效应’会大于‘破坏效应’,特别是会带来就业质量的明显提升。”

高技能、高素质产业工人需求量增加

佛山市格兰仕工业4.0基地的微波炉总装智能生产线上,7台机器人正在完成大部分复杂装配工序。

机器人的幕后指挥者,是机电工程师唐智。随着企业数字化转型,唐智的岗位也从2017年刚入职的设备维护,“升级”为参与微波炉机器人腔体焊接线设计、安装与调试,再到现在主导参与自制总装智能生产线。

近年来,我国技能人才规模不断增长,占全部就业人员的比重已提升至26%以上,但这一比例与德国、日本等制造业强国相比依然明显偏低。技能人才长期数量不足,特别是高技能人才供给与产业转型升级需求之间的矛盾日益突出。

安徽铜陵市2024年一季度监测报告显示,人力资源市场专业技术人员求人倍率1.58,环比上升0.12个百分点,专业技术人才需求连续多个季度呈上升趋势。

汽车零部件制造企业安徽环新集团,2018年开始进行数字化转型。集团首席信息官宋唤民说,公司急需大数据整理、物联网工程、设备自动化等方面的人才。目前市场上这方面的人才大家都在抢。

苏州华星光电显示有限公司发布的招聘信息显示,企业对自动化开发、通用软件等相关岗位开出的工资比同行高20%以上。

世界经济论坛《2023年未来就业报告》预测,到2027年,无人驾驶和电动汽车行业的人才需求增长率将超过40%;数据分析师、大数据专家、网络安全人员等职位需求预计增加30%至35%。

记者在调研中发现,一些制造业岗位正从劳动密集型转变为知识密集型,劳动者收入水涨船高。

上海发布的企业技能人才工资价位显示,近年来技能人才的工资水平增长加快,年均增速9%以上。

“相对于产业和技术的快速变化,人的变化是一种渐进式变量。但是一旦激发,就会产生巨大力量。”中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说。

政企校应合力提供劳动力转型服务

6月21日一早,安徽省铜陵市市民刘波就来到位于家附近的零工市场。他之前在外省一家制造业企业务工,下岗后回到家乡找工作。零工市场工作人员详细询问了他的基本情况和务工需求。

据铜陵市人力资源社会保障局相关负责人介绍,今年以来,铜陵共开展招聘会和零工对接150场,达成初步就业意向910人次。

面对数字化转型浪潮,当前政府、企业、高校等多方都在发力,帮助产业工人增加技能储备,提升就业竞争力。

多个省份发布紧缺人才目录,加强人才供需双方精准对接。

上海人社部门围绕重点产业、企业,开展前瞻性分析预测,目前已形成100项急需紧缺职业(工种)目录和33项新技能培训项目目录,其中包括智能制造领域所需的多种技能。

一些地方政府拿出真金白银对职业技能培训进行补贴。

四川眉山市对年度新增高技能人才的单户企业给予奖励,对首席技师(特级技师)发放眉山优才卡、给予职业技能等级奖励和生活费补贴,对新认定的职业技能水平评价机构给予奖补。

一些地方通过职称评价,构筑吸引和聚集数字人才的“强磁场”。

苏州是江苏省数字经济(工业互联网)工程职称评审的首个试点城市。据苏州工业园区有关部门负责人介绍,他们组织园区内各企业、单位从事数据服务、运行维护等工作的专业技术人员申报相关职称,让数字化人才获得更好评价、更高待遇。

制造业企业也在不断完善内部技能人才培训机制。

越来越多的一线工人,认识到提升专业技能的紧迫性。

“一定要有一技之长。”眉山市仁寿县农民工辜正东不久前参加了仁寿县组织的职业技能大赛,他说,“通过比赛,我的专业知识和技能得到进一步检验和提高。”

为了更好匹配制造业数字化转型对人才的需求,安徽铜陵职业技术学院新增了工业机器人技术专业。

莫荣表示,面对制造业数字化转型对劳动者的影响,政府、企业和高校等各方应形成合力,努力打造高素质产业工人队伍,为制造强国战略提供强大的人力支撑。

(新华社)