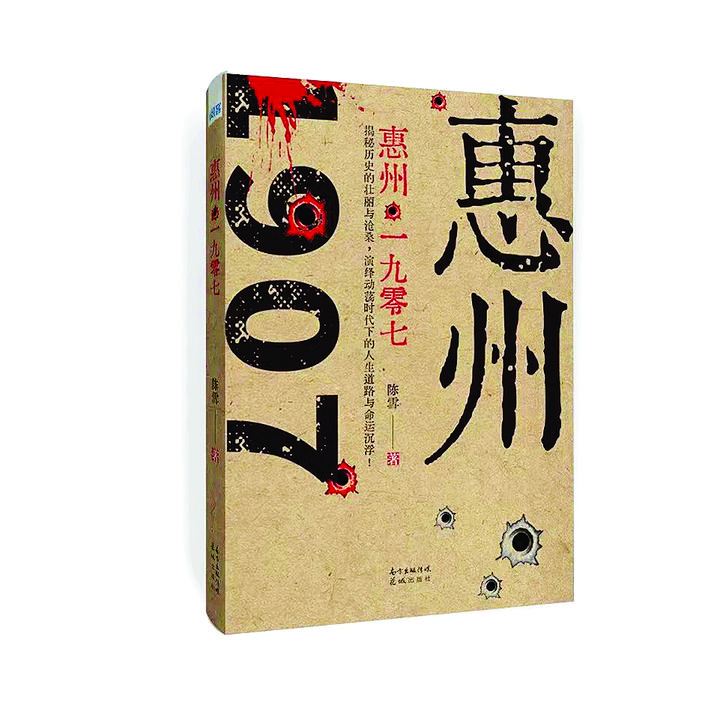

中国作协会员、广东省报告文学学会副会长、惠州市作协主席陈雪先生创作的长篇历史小说《惠州·1907》日前出版。这部作品由惠州市委宣传部重点扶持打造,被纳入广东省作协确定的重大历史题材创作选题。

1907年春,孙中山先生在河内设立谋划起义的总机关,就近策动两广革命活动,并派遣博罗籍革命志士邓子瑜负责在惠州发动起义。原定潮州、惠州两地同时并举、互为策应,以分清军之势。而潮州黄冈方面猝然而起,邓子瑜闻讯后立即派陈纯等集合部分会党,于当年6月2日在惠州七女湖举行起义,清军溃败,省城震动……这就是历史上著名的七女湖起义。这次起义是孙中山先生为推翻清廷统治而策划的10次起义中唯一发生在惠州的起义,史称“丁未惠州七女湖之役”。《惠州·1907》以七女湖起义为主线,艺术再现邓子瑜、陈纯、林旺、孙稳等革命党人的光辉形象,热情讴歌东江子弟为革命浴血奋战的斗争精神。概括而言,这部作品具有以下三个显著特点。

以文学创作致敬历史是这部作品的内在叙事逻辑。众所周知,历史小说体裁的限定,既要求作者“回到现场”,表达对历史的温情和敬意,也要建构新的叙事框架,赋予作品当代意义、时代观照,更要努力打通真实的历史与虚构的文学之间的通道,让严谨的历史文本转化为温润的文学文本,寻求两者之间的“最大公约数”。为达到创作目标,陈雪通过重返七女湖起义的恢宏现场,对历史事件、历史人物进行“再发现”“再创造”,在时代狂飙中还原邓子瑜、陈纯、林旺、孙稳等革命党人在起义前后的革命历程和人生轨迹,以契合当代人的审美情趣、阅读兴趣,讲好发生在惠州大地的历史故事,尽可能赋予作品“更有节奏张弛、缓急有度的阅读感受”,激发广大读者的同理心。作者可谓“十年磨一剑”,花费了大量时间查阅史料、构思章节、刻画人物、书写文本,多视野、多角度还原革命派、反动派之间刀光剑影的斗争场面。

以人民史观为立足点创作文本是这部作品的主旨追求。中国文学和史学有一个很好的“史传”传统,就是通过对历史事件、历史人物的描写,来展示民族精神、英雄气质。为彰显这部作品的“史传”传统和人民史观,陈雪努力找到适合创作的文本和作品架构。正如本书“后记”所言,作者“看好《侠隐》里的散文式标题和江湖刀客,又十分推崇《张居正》小说中的宏大叙事及章回结构”。经过多方面考量,作者最终扬弃了《侠隐》《张居正》“追求惊险传奇”“有虚有实”的叙事方式,以崇高的革命英雄主义为底色,以忠于历史又重构历史的艺术表现手法,赋予文本“浓郁而鲜明”的“褒贬色彩”。作者在展示历史小说的纵深和广度的同时,时时处处凸显“大地苍生”“为民革命”等主题,充分显示了作者对七女湖起义英雄不怕牺牲、勇于斗争的崇高使命感的礼赞。从另外一个角度来讲,这是七女湖起义这一历史题材蕴藏的文学创作资源和时代意义,也是作者在创作这部作品时爬梳剔抉、探赜洞微、“六易其稿”的使命和担当所在。

以惠州地域为叙事基点是这部作品的诗性气质。在创作时,陈雪反复思考这些问题:孙中山为什么在以惠州为主阵地的东江地区策划武装起义?究其原因主要包括以下几点:一是惠州靠江近海,历来民众崇文尚武,具有“硬颈”性格;二是清代末年,惠州会党势力不断发展,以拳馆、武馆作为聚集议事场所,通过舞龙、舞狮等民俗活动发展会党力量;三是反抗清廷统治的武装斗争此起彼伏,洪兵起义和翟火姑起义先后爆发,而七女湖典故的来源“七女投湖”也是著名的抗清故事。因此,作者谋篇布局时,在以故事为主线的同时,花费了一定篇幅描写惠州的地理风光、风土人情,如“碧波潋滟”的西湖、“被千年神化”的飞鹅岭、“巨石兀立”的象头山、“人流穿梭”的稔山,以及东江酿豆腐、梅菜焖猪肉、手撕盐焗鸡等东江美食,为作品涂抹上一层诗性色彩。这些描述,重构了历史现场和时代背景,凸显了作品的惠州元素和本土特色。

历史学家克罗齐曾说过“一切历史都是当代史”。《惠州·1907》通过文学创作,重返历史现场,为英雄树碑,为先贤立传,让更多读者了解惠州这方水土曾演绎悲壮、东江人民曾慷慨高歌,定会给予读者启迪和力量。

(祁大忠)