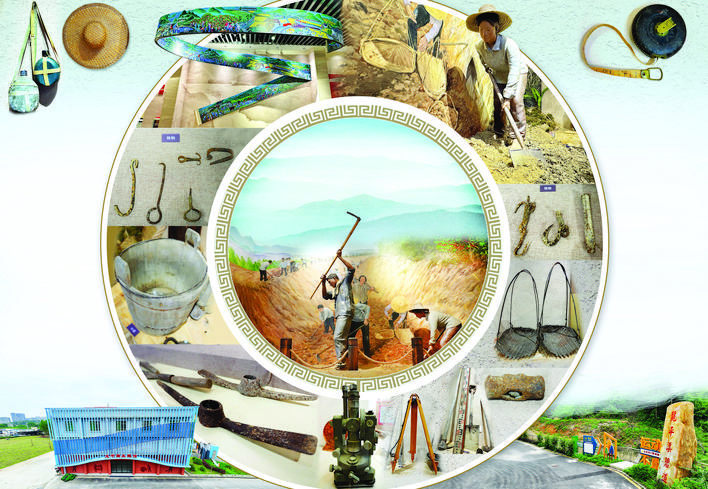

水壶。 竹编帽。 以农民画长卷展现修建过程。 铁钩。 水桶。 番钉。 “万人大会战”场景还原修渠历史现场。 水准测量仪。 以雕塑展示劳作场景。 铁锛。 粪箕。 铁锤。 水位测量仪。 RTK测量仪。 龙平渠主题馆外观。 皮尺。 龙平渠碧道。

走近龙平渠

两百里龙平渠,六万亩丰收田。始修于1956年秋、全长105公里的龙门县龙平渠是一项中型引水工程,成为龙门人的丰收渠、幸福渠、生态渠。

2023年12月,龙平渠主题馆建成开馆,展陈面积522平方米,全面讲述龙平渠建设的前世今生,回顾龙门人民修建龙平渠的风雨历程、感人事迹,展示龙门依靠以水定地、以水定产发展节水产业的丰硕成果。

“一锄一铲一粪箕”挖出丰收渠

龙平渠主题馆地处龙门县城迎宾大道旁、龙平渠碧道入口处,一旁是流水潺潺的龙平渠和蜿蜒干净的碧道。主题馆外观设计与碧道入口景观融为一体,共设两层,面积522平方米,分为旗帜、追忆、见证、接力、筑魂五大部分,多方位、多角度呈现龙平渠建设历程。

行走在龙平渠主题馆,一股厚重的历史气息扑面而来,当年人民群众万众一心、团结拼搏、干事创业的画面,仿佛再现眼前。

“三天无雨车头响,一朝大雨水汪洋。”这句民间谚语是20世纪50年代龙门县城及邻近区域的写照,旱涝频发严重影响了农业生产。

经过多次调查研究,1955年下半年,龙门县委决定修筑一条引水渠,以解决王坪(现龙田)、龙城、平陵和龙江一带的农业灌溉问题。消息传开,群众奔走相告。1956年秋,龙平渠正式动工。为了抓好冬修水利的有利时期,龙门县委、县政府下了“铁令”:“龙平渠必须在春耕前完成!”

史料记载,当时龙门14万人,为修建龙平渠累计出动5万多名干部群众,最多一天出动9509人,最多一天完成土方1.7万立方米。

穿渠涵、开山、开土方、开石方、就地搭窑烧制石灰……龙平渠是靠人民群众的“一手一脚一肩膀,一锄一铲一粪箕”,一茬接着一茬修建起来的。

1957年4月,春耕之际,龙平渠93公里渠道全线贯通。此后,整个灌区充盈着丰收的喜悦,龙平渠被群众亲切地称为“丰收渠”。

龙平渠是龙门第一项也是唯一一项中型引水工程,担负起龙门4个镇(街)、6.3万亩农田灌溉任务,受益人口近10万人。

1982年,随着甘水支渠建成,龙平渠总长度达到105公里,受益灌溉面积占全县耕地面积的三分之一,还肩负起发电、供应沿线工厂工业用水和群众生活用水等功能,综合效益显著提升。

今天的龙平渠,以天堂山水库为主要水源,与沿渠的白沙河水库、黄沙水库等6座水库形成引中有蓄、引蓄结合的灌溉体系,实现了从传统按时调水向按需科学节水的转变。龙平渠主干渠不仅保障了农业灌溉,还为群众提供了亲水游憩、碧道骑行的好去处,让人们享受穿行在田园风光的惬意。

从“建渠”到“护渠”,龙门大力发展节水产业,形成以水促发展、以水惠民生、以水保生态的“大水利”格局,实现水资源利用效率最大化。

再现万名干群修渠场景

龙平渠主题馆融历史回顾、成果展示、科普教育于一体,设计风格突出“涓涓流水、滋养万物”意象,强调实用性、交互性,突出教育功能和本地特色。该馆以“渠”的蜿蜒形态构成流动的主线,通过雕像、绘画、灯光、沙盘模型等多种技术手段,展示历史文献、图片、老物件等,回望龙门人民修渠时艰苦卓绝的岁月。

在“见证”展厅,龙平渠引水工程草图一张张展示。当年,为加快龙平渠的修建,龙门县委从全县挑选出16名骨干学习水利,这也是龙门县第一批水利专业人员。他们全身心投入龙平渠的修建,手绘的工程草图勾勒出往昔岁月。在实物展示区,展出了当年测绘的地形图、图纸、测绘工具,以及干部群众挖渠时用到的各类工具。

一旁的“万人大会战”场景还原了如火如荼的修渠历史现场。参与工程建设的上万名干部群众仅靠手力、脚力和肩力,以及锄头、粪箕等简易工具施工。为了抢工期,人们在渠边搭帐篷,吃住在工地。时值春节,大家也轮岗上阵,附近村庄的村民经常送茶送饭给修渠人,共同攻克难关。

另外,在修渠人的口述修渠印记展示中,有党员、青年、妇女突击手,有上阵父子兵、兄弟连,还有寒冬住鸡棚屋赶进度的故事。

一张张黑白照片、一件件老物件、一个个模型、一座座浮雕……这些记录“幸福渠”故事的展品,承载着龙门人敢为人先、凿山开渠的奋斗精神,从这里传向四面八方。

龙平渠在龙门人心中形成了永远的渠碑,是红旗渠精神的一面旗帜,永不过时。龙平渠主题馆则是龙门县结合落实“百千万工程”,服务党员群众、提升党群精气神和凝聚力的共享家园,展现了龙门落实“四水四定”和发展节水型产业的生动实践。

龙门县龙平渠管理处工程管理股负责人赖格伦介绍,龙平渠主题馆不仅是一座收藏、研究、展示、传承龙平渠历史的展馆,还反映了龙门水利的发展历史,是感悟“自力更生、团结协作、艰苦创业、无私奉献”精神的基地。

文 惠州日报记者侯县军

图 惠州日报记者张艺明 罗剑业 肖泓