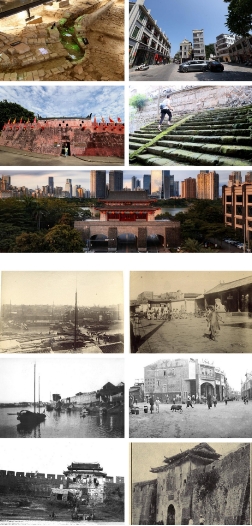

1排左:位于中山公园内的惠州府衙遗址。 1排右:淡水老城旧貌换新颜。 2排左:平海古城西门。 2排右:惠州府城小东门遗址附近红砂岩阶梯。 3排:朝京门。 惠州东江图片社供图 4排左:清末时期的东新桥。 4排右:清末惠州府衙。 5排左:惠州府城墙依江而建,易守难攻,有着“天险”之称。 5排右:1929年改造后水东街包公巷路段。 6排左:摄于1920年的归善县城娱江门。 6排右:摄于1920年的惠州城墙。

在惠州大桥头不远处,东江与西湖之间,一座名为“梌山”的小山丘耸立,被誉为惠州“城脉原点”。山上绿树掩映,环境清幽,明代古城墙、野吏亭、东坡品荔雕塑、中山纪念堂、惠州府衙遗址展示馆等景点“济济一山”,与对岸江北的高楼大厦展开“古今对话”。

梌山所在的中山公园,为惠州府城遗址核心区域,有着“惠州第一公园”之称。近年,经过升级改造,这里变成中山公园(惠州府城遗址公园)。惠州历史文化之根就在此山中,市民游客可到此寻幽览胜,近距离观赏惠州历史文物的“聚宝盆”,感受惠州历史之厚重、文化之灿烂。

站在梌山南望,可以发现,中山北路、中山南路形成一条古城中轴线,再往东通过东新桥牵出水东街和归善县城,形成“一街挑两城”惠州古城格局。

这样的发现无疑让人惊喜和自豪!因为,惠州古城与西湖、东江、西枝江水系共生共长、相辅相成,独步岭南,在中国城池营建史上留下精彩一笔。

梁化旧邦

惠州城市源头为南朝梁化郡

梳理惠州城脉,得从其行政区划说起。入隋之前,惠州行政隶属和郡县废置迁变频繁。

秦始皇三十三年(公元前214年),秦军平定岭南。司马迁《史记·秦始皇本纪》记载,“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以適遣戍。”

秦朝实行郡县制,将岭南分设南海、象郡、桂林三郡,并把南征大军留戍岭南,同时相继将大批中原人迁移岭南,与越民杂处。这是岭南历史上第一次移民潮,开启了岭南与中央王朝政治、经济、文化密切联系的时代,给岭南带来了掌握中原先进生产技能的新生力量,推动了岭南地区的开发和社会经济文化的发展。

当时,惠州属南海郡地,被纳入秦王朝的政治版图,进入一个新的历史时期。

史学研究有论,曾经存在于惠州博罗、河源龙川一带的“缚娄国”,极有可能是在秦统一岭南时被吞并,缚娄先民在与南迁中原人员的融合交往中,成为秦朝新臣民,他们就这样带着独特的地域印记,走向历史深处。

典籍记载周朝的“扶娄”“符娄”、春秋战国时期的“缚娄”,两汉时期的“傅罗”,以及晋以后的“博罗”(《宋书·州郡志》云“博罗男相,汉旧县,二汉皆作‘傅’字。”唐李吉甫《元和郡县图志》亦称“自吴以后,复为博罗”),显示一个“讹替”过程,但都是指同一个地方,反映出博罗古县与缚娄国一脉相承的沿袭关系。

值得注意的是,对博罗置县时间,有两种不同说法。

一说秦代置县。清乾隆二十八年《博罗县志》卷一载明崇祯二年韩履泰序言,“按史唐尧时,浮山自蓬岛来傅于罗山,故名傅罗,后讹为博罗之名。最古置县自秦始皇三十三年,与龙川并隶于南海郡。”明末清初屈大均《广东新语》说,“秦置博罗县,言博罗而浮之,奇可知矣。故不言浮,然浮博于罗,其事荒诞,而始皇信之,均至以名县,亦可好怪者矣。”民国时期,曾焕章、张友仁编撰《博罗县志》时,亦主推秦置博罗县说。

另一说法是汉代置县。《汉书·地理志》有载,“南海郡,秦置。秦败,尉佗王此地。武帝元鼎六年开,属交州。县六:番禺、傅罗、中宿、龙川、四会、揭阳。”这是博罗县名于典籍之始,也是后世研究者认为博罗设于汉元鼎六年(公元前111年)的主要依据。当年,由赵佗建立的南越国,历5帝93年后,被汉朝平定,置儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡,其中南海郡辖县六,为番禺、博罗、中宿、龙川、四会、揭阳,岭南比较清晰的郡县设置自此始。

魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,州郡滥置,废立频繁,往往“地无百里,数县并置;户不满千,二郡分领”,且离合无常,迁徙不定,为后世历史研究留下不少想象空间。

在南北朝之前,惠州今天的境域,基本上隶属于南海、东官等郡,直到南梁天监二年(503年)梁化郡设立(一说设于梁天监四年),惠州才从南海、东官等大地理概念脱离出来,辖龙川、博罗、罗阳、河源、雷乡、兴宁、海丰、欣乐、怀安9县,有了今天作为地市级城市的雏形,成为惠州城市发展的重要分水岭。

南梁置梁化郡事,始见于唐代李吉甫《元和郡县图志》,“归善县,本汉博罗县地也,梁属梁化郡。隋开皇十年(590年)废梁化郡,以县属循州。”清光绪《惠州府志》则记载,“梁天监年间,析南海郡置梁化郡,郡城梁化,因迁博罗县治于东江北岸浮碇岗之西。”

从这些记载可以看出,梁化郡自南梁天监年间设立,到隋开皇十年废除,历时80多年,其郡治与博罗古县治为同一处。

那么,梁化郡治又在哪里?

明嘉靖七年(1528年)郑维新《惠大记》介绍博罗县时说,“今府治,故县治也。梁即其地置梁化郡,治始徒于浮碇岗南。”换言之,博罗县治迁至浮碇岗一带前,它的位置在惠州府治即今天的惠城梌山。清康熙年间叶梦熊裔孙叶适重修《叶氏族谱》称其先祖于明“成化元年乃迁于梁化万石里”,并特别注明“惠州古名梁化”。梁化万石里即惠州府城万石坊,为今天惠城中山南路。可以看出,至明清之际,惠州人常以梁化代称惠州城,当年的梁化郡治,大概率就在今天的惠城梌山一带。

也有一说,梁化郡治所在地为惠东梁化(明代始称梁化屯)。唐李吉甫《元和郡县志》称“梁化故郡在(归善)县东南八十里。”明嘉靖二十一年(1542年)刘梧修《惠州府志》时从李吉甫之说,认为“梁化郡故基在东南八十里,梁天监中置。隋开皇十年废,今为梁化屯,断磉犹有存者。”

嘉靖版《惠大记》和《惠州府志》,都是惠州明代重要史料,两者面世时间仅相隔十余年,对重要地点的记述大相径庭,为后人留下疑窦。或许未来有更多的史料和考古新发现,才能解答疑惑。

从傅罗(博罗)置县起,到隋开皇十年(590年)废梁化郡止,前后历经七八百年,惠州大地这段建置沿革历史,今人用“古梁化”统称之。

惠州开城

隋代循州总管府设于梌山

隋代的建立,使得中国再次进入大一统时代,“古梁化”开启了向“惠州”迭代的步伐。

针对南朝执政者广立州郡的弊端,隋文帝执政之初便采纳杨尚希“存要去闲,并小为大”的建议,罢郡省县,以州统县,恢复秦汉时期的州县二级制。

隋开皇十一年(591年),隋文帝将五岭以南的广阔地区划分为岭南、岭东、岭西三大行政区域,各设一总管府,由朝廷直辖和委派总管府总管,其中岭南设广州总管府,驻广州;岭西设桂州总管府,驻桂林;岭东设循州总管府,府衙设于惠州梌山,管领循州、潮州两州,其中,循州辖归善、博罗、海丰、河源、新丰、兴宁六县。

总管府是隋朝地方行政体制的最高层级,是高于州级区域的“准行政区”,偏重军事职能,用以镇抚一方。循州总管府的设立,标志着一座集军政大权于一身的“东江第一大城”横空出世,镇立岭东。这一历史事件被后人定为“惠州开城”,梌山,由此成为惠州“城脉原点”。

古人在惠州梌山设立城市,兼具军事战略眼光和堪舆风水之见。梌山坐北向南,“东、西二江汇其东,丰、鳄二湖潴其西”,山南部平衍,其北枕江峭立,府城环于下,居高临下,易守难攻,有东扼梅潮之冲、西接汀赣之胜的气魄。此外,东江西流,在道家看来是“逆水”。受东晋葛洪罗浮山修道、南北朝诗人谢灵运鹅城传说等影响,惠州开城于梌山,东江“逆水”串起“木鹅仙城”和一块“仙源福地”,山水相依,物产丰饶,为百姓休养生息胜地。

当时的循州城市风貌、生活状况,后人已无法考究。据史料记载,平陈有功的安徽庐江人樊子盖,被隋朝命为循州总管府首任总管,历时十年。《隋书》记载隋开皇十八年(598年)樊子盖入朝述职,向隋文帝奏献岭南地图,隋文帝赐其良马杂物,加领四州事,命还循州。后隋炀帝召樊子盖返朝时,下谕褒奖他“干局通敏,操履清洁,自剖符西服,爱惠为先,抚道有方,宽猛得所。处脂膏不润其质,酌贪泉岂渝其性,故能治绩克彰,课最之首。”从隋炀帝的褒词来看,樊子盖清廉贤能,在他的治理下,循州政通人和,百姓安居乐业。

20世纪80年代,考古人员在梌山西侧南北长100米的地下,发现大批隋唐年间的筒瓦、板瓦、陶罐残片等文物,这是梌山较早的人类生活遗址。

循州总管府在梌山建设官署期间,还开凿了一口水井,专供官府使用,是为“隋井”,又称“梌井”。民国张友仁《惠州西湖志》认定该井为“隋建府治所凿”,并说“其古盖亚于赵佗井”。

屈大均《广东新语》载:“惠州城中亦无井,民皆汲东江以饮,堪舆家谓惠称鹅城,乃飞鹅之地,不可穿井以伤鹅背,致人民不安,此甚妄也。然惠州府与归善县城地皆咸,不可以井,仅郡廨有一井,可汲而饮云。”这里的“郡廨有一井”,即梌井。

《易经》有云:“改邑不改井。”“井”有着独特且丰富的文化意蕴,梌井见证惠州开城,滋润惠州百姓千百年。近年,梌井在淹没地下多年后,凭借中山公园(惠州府城遗址公园)考古挖掘工程之东风,重见天日,让人们窥见古代惠州人打井汲水的生活场景。

循州一名在隋唐时期曾改名又复名,较为混乱,其脉络为:循州—龙川郡—循州—雷乡郡—海丰郡—循州,至五代时期的南汉乾亨元年(917年),置祯州节度使于归善,循州改称祯州。

此时循州并没有废除,而是徙循州治于雷乡,今河源市龙川县。实际上,隋唐时期的循州,指的是现在的惠州,但南汉时期、祯州得名后和整个宋代,循州指的是今天的龙川县。

就在祯州得名20年后,北宋天禧四年(1020年),宋真宗因祯州与太子赵祯(后来的宋仁宗)撞名,按照避讳惯例,将祯州改称惠州。

对惠州一名的来历,民国张友仁修纂《惠阳新志》时认为,“《祥符图经》有‘鹅岭,在罗浮山西北(实为西南),即惠阳也’,亦始于宋人记载。但《图经》所本,或在宋前,故宋人改循州(实为祯州)为惠州,即据《图经》之说也。”张友仁所举《祥符图经》,全名《祥符州县图经》,成于北宋大中祥符三年(1010年),原来是先有“惠阳”,才有“惠州”,“惠阳”改为“惠州”,顺理成章。

不管惠州因何而得名,惠州就此出现在中国版图,经济社会迅速发展,迎来“天下不敢小惠州”的时代。

宋代名城

“惠州城下有江南”

城,所以盛民。入宋之后,惠州人口日益稠密,宋绍圣年间苏东坡寓惠看到的“鹅城万室,错居二水之间”的景象,俨然岭南一大城。

惠州宋代之前的城池建设状况,因史料阙如,后人无法想象,但可以确定的是,至宋代,惠州府城已筑成完整的城墙。

北宋文学家余靖写于北宋嘉祐四年(1059年)的《宋故屯田郎中黄府君碑》有载,“侬蛮之寇广州,惠最为近,府君增堞浚隍,民用以安。”“侬蛮”即宋皇祐四年(1052年)在广西起事反宋的将领侬智高,“府君”则是宋皇祐五年(1053年)上任惠州太守的黄仲通。这是目前学者找到的关于惠州城池的最早文献记载。

后人考究宋代惠州府城的规模和格局,认为其依托东江、西枝江而建,东北面临东江和西枝江垒筑,西面沿上、下鹅湖(今五四路和国庆路)东畔而筑,被东江、西枝江和西湖围合,形成天然屏障,城开四门:东门在东新桥桥头附近,西门在今中山西路与国庆路(五四路)交界处,南门在今中山南路1号店铺附近,北门在今法院前街27号建筑附近,周长约1106米,面积约0.5平方公里,城内辟有通衢,交叉状如十字(即今天中山东、南、西、北四路)。

明代惠州人叶春及《万石后湖堤记》记载,“故城狭”“南门钟楼北,西门公卿桥东”,民国张友仁《惠州西湖志》也记载“城之宋时,西门在公卿桥东,北门在城隍庙”。可以看出宋代惠州府城较为窄小。

寓居惠州的苏东坡在《与程正辅书》中写道:“如惠州兵卫单寡,了无城郭。”苏东坡笔下的“城郭”,泛指城市,非特指城墙,可见当时惠州城池稍显单薄。

苏东坡曾经两度居住“郡东二十步”的合江楼,这里可以饱览“海山葱昽气佳哉,二江合处朱楼开”之胜概,他享受着“江风初凉睡正美,楼上啼鸦呼我起”(《寓居合江楼》)之惬意,但因惠州生齿日繁、城市经济发展,合江楼下“歌呼杂闾巷,鼓角鸣枕席”(《和陶移居二首并引》)之市井气息,又与日夜相伴。

10多年后,诗人唐庚寓惠。在他的笔下,宋代惠州城市生活跃然纸上。他撰《射象记》记录“有野象闯入惠州北门”之异事,写市况有“道路鱼盐去,樵苏竹木还”“茶随东客到,药附广船归”“烟合家煨老酒,风腥船过咸鱼”等句,写节俗如“挑菜年年俗,飞蓬处处身”,写风物如“笋蕨春生箸,鱼虾海入盘”,隽永有味,像一幅工笔长卷,细致描绘出北宋惠州古城的风土人情。

惠州作为粤东商品集散地和东江水运中心的地位,在当时已经凸显,正如唐庚所称,“百里源流千里势,惠州城下有江南”。

惠州作为岭南山水古城的典范之一,在宋代已经显现端倪。北宋治平年间,在苏东坡、唐庚寓居惠州之前,惠州太守陈偁修桥叠堤,经划西湖,有目的地改造和利用西湖,所筑之堤东起中廊(北门外),西抵天庆观(今元妙观),延绵数里,时称平湖堤,设水门,或堰或闸,以闭以泄,各得其宜,又在堤上中置水门泄洪,叠石筑桥于其上,时称拱北桥,成为惠州最早也是当时最大的一项水利工程。此后,惠州西湖“溉田数百顷,苇藕蒲鱼之利,施于民者丰矣,故谓之丰湖。”

陈偁不仅大兴水利,同时还“开六桥雄胜,剔全湖青翠,建亭馆、筑荷花浦”,营造丰湖景点,增加丰湖的人文内涵,于是“沚渚亭、丰湖山之楼、长桥巨舫,与其属以休以游,席春幄之奇葩,怀署阁之清风,霜柑肥鲈,雪蟹浮醅,未尝不思与惠民均所乐”(宋郑侠《惠州太守陈文惠公祠堂记》)。

陈偁还首提“惠阳八景”,即鹤峰晴照、雁塔斜晖、桃园日暖、荔浦风清、丰湖渔唱、半径樵归、山寺岚烟、水帘飞瀑。

后经文人墨客,特别是苏东坡的题咏,惠州西湖声名远播,逐渐成为媲美杭州西湖的风景名胜,后人云“迨东坡点缀增润,布置大备”。

南宋王象之《舆地纪胜》记述惠州西湖景观时,有“台榭二十余所,亭馆为广东之胜”。

从宋代开始,惠州西湖与惠州府城唇齿相依,直至融为一体。一座民物岁滋、声教日洽的岭南名郡,巍然矗立在东江之滨,宋式生活美学、商业文明、市民文化等,涵养着惠州的城市精神。

岭东雄郡

明代扩城奠定惠州府城格局

元代惠州城址延续宋代规模,甚少增益。

元明鼎革后,全国开始兴起“城墙热”,大至省城,小至县城或者卫所,纷纷修筑城墙以自卫。

明洪武三年(1370年),惠州知府万迪以“宋元故城甚隘”为由,与守御千户朱永率军民扩城,这是惠州府城在宋元故城的基础上首次扩建。

明洪武二十一年(1388年),明朝设惠州卫,次年,为加强御敌,惠州知府陈继再次大规模扩建城垣,并开凿沟通东江水系为城内居民提供水源,范围大致以今天的水门路、南门路、长寿路、环城西路、滨江西路为界,南部从今中山南路扩至南门路,北部从法院前街扩至渡口所附近,西部从今国庆路、五四路扩至环城西路,西湖一部分被围入城内。

经过此番扩建,惠州府城设置七门,东曰惠阳门、西曰西湖门、南曰横冈门、北曰朝京门、小东门曰合江门、小西门曰东升门,水门曰会源门。城内以水门至小西门为中线分为两部分,东北为民城,西南为军城(惠州卫)。

惠州府城7个城门中,又以北门要塞朝京门最为坚固。根据古代地图显示,朝京门正对拱北桥,且门外加筑半圆形的瓮城——当地俗称“城门桶”,门之上又有“敌楼”,旁列窝铺28张,用来观察和射击来到城墙脚下的敌人。

这时的惠州府城城垣,雄伟规整,高大坚固,且东北带江,西南萦湖,利用四面环水的地理优势,在军事方面有很高防御能力,可谓固若金汤,号称“天险”。

明洪武年间的两次扩城,奠定了明清两代惠州府城的规模和格局,此后修缮不辍。

明万历二十八年(1600年),惠州知府何伟在梌山府衙门前建石牌坊,两边分别书有“岭东雄郡”“梁化旧邦”八个大字,将惠州城市演变脉络和精神特质作了精准刻画。

清道光年间,惠州知府江国霖主持了惠州历史上最大规模的惠州府城垣修复工程。江国霖之前几任知府曾谋划全面重修惠州府城,都因工程浩大、资金难以筹措而作罢。江国霖上任后,向“惠州十属”(归善、博罗、海丰、河源、龙川、和平、永安、长宁、陆丰、连平州)倡捐修城资金,得到“惠州十属”绅富大力支持和踊跃捐助,共得缗钱10余万。道光二十八年(1848年)十二月,江国霖率官民照城墙旧基一律翻新。江国霖来往巡视,监督进度和检查质量,寒风酷日未尝间断。历二载,惠州城垣修筑一新。

焕然一新的惠州城垣仍开7门,分别为平湖门(原大西门)、朝京门、环山门(原小西门)、遵海门(原横冈门)、惠阳门、合江门、会源门。江国霖亲自为各个城门题额,写上得意之笔。

经过测量,惠州城垣周围一千三百六十丈,俗称“七里三”,高二丈二尺,城基宽二丈;筑瓮城5座,高、厚与主城同;筑城雉堞1614个,每堞广六尺,厚一尺五寸;筑城楼7座,各高三丈四尺,广三楹,可容四五百人;城北筑炮台28座,选择地势扼要而置。惠州府城城墙经过江国霖主持修缮后,比以往更加牢固、雄伟,且规格高、质量好,很快发挥了“守民”作用。

清咸丰四年(1854年),广州、东莞、惠州等地爆发天地会反清起义,地方官府无力镇压,致使惠属之博罗、河源及近郡之东莞、增城、花县、龙门、从化等县城相继城陷,外地难民从四面八方涌入惠州城避乱,“数百里内皆来保于惠城”。是年闰七月,惠州翟火姑率数万之众围攻惠州城,数月久攻不下,惠州府城有效地保护了全城民众的生命财产安全。

惠州民间谣谚云,“铁链锁孤舟,浮鹅水面游。任凭天下乱,此地永无忧。”它为人们描述了一个既是兵家必争,但又固若金汤的惠州府城。

惠州府城的街道,经过明代扩城,至清代形成“九街十八巷”骨骼脉络,区域面积达1平方千米。

“九街十八巷”具体指哪些街巷,相关资料尚存争议,流传多个版本,其中一个流传较广,“九街”为府前横街、北门直街、高第街、金带街、文兴街、塘尾街、忠信街、后所街、打石街(更名中山西路,即商业步行街);“十八巷”为府背巷(更名公园后街)、白珩巷、兴隆巷、都市巷、象岭巷、尔雅巷、朱紫巷、叮咚巷、扬雅巷、游所巷、六角巷、淘沙巷、红花巷、牛角巷、万寿巷、大帘巷(即大廉巷)、小帘巷(即小廉巷)、百子巷(也称柏子树下)。

不过,据清光绪《惠州府志》中的《惠州府城之图》所记载,府城街巷总数泛称,并不是具体指九条街、十八条巷。这不难理解,考究古人用词,三、九、十八、三十六、七十二等,都是代表众多的意思,如在古代长安,人们用“九衢”来代表其街道之众多和繁华。因此,惠州“九街十八巷”,可以理解为形容惠州府城热闹繁华的一种描述。

惠州府城,还有“鹅湖穿城”的胜景。鹅湖为筑城所凿池,“云凿池者,南凿象岭山脉,引湖水至钟楼,即为城西南池。明扩惠城,池贯城中,更名百官。(张友仁《惠州西湖志》)”明嘉靖惠州府训导戴赏描述鹅湖时称,“(西)湖盈而后循城关入百官池,盘旋印山,溯公卿桥而南,逶迤钟美,实一方之胜”。清末博罗诗人张隽有诗《西湖行赠周剑虹广文》云:“起登孤屿纵目望,城通西湖湖通江。此湖岂独风景好,形势百粤推无双。”

雄伟之城池,秀美之山水,使得惠州府城刚柔并济,“百粤无双”。

岭东首邑

归善“灵城”通过水东街连接惠州府城

更为奇特的是,惠州古城的范围,不仅包括惠州府城,还包括一个附郭县——归善县城,在明清两代上演“双城记”。这样的范例,在全国少见。

归善县设立南朝陈祯明二年(588年),由欣乐、怀安、酉平三县合并而成,隶属梁化郡,县署设于水东(今桥东)白鹤峰之下。唐宋两代,归善县城并无城池。元至元三十年(1293年),因盗寇频发,归善县署迁入惠州府城谯楼之左,形成“一城两治”局面。

府城与县城的办公场所共处一城,放在现代,类似于市政府与县(区)政府同在一处。这种状况持续了200多年才得以改变。

明嘉靖年间,岭东地区遭受前所未有的寇乱,惠州首当其冲,水东居民区因无城池可守,遭到劫掠,方志中的“兵叛掠东平”记载,反映的就是当地居民饱受寇乱之苦的窘况。

在嘉靖四十四年(1565年),岭东寇首花腰蜂伏诛,社会局势稍稍安定,惠州府生员刘确、乡民黎俸等请建东平民城,以防守地方。

东平民城的兴建,除了军事防御需求,经济发展也是重要动力。明代吴高《惠州修路记》记载有老者告知他说,“昔水东地势低洼,宋守钱酥筑作平直,郡人便之……”这是后人考究水东街始筑年代的原始资料。至明代中晚期,水东一带已相当繁荣,东新桥、水东街皆是重要墟市。明嘉靖四十三年(1564年),广东兵备副使方逢时因征寇来到惠州城,至通衢,叹曰:“东路要区也,人民殷富,不可无城,遂使议城之。”

从诸多史料中可以看出,居住在东平一带的百姓是比较富裕的,因此亟需一座城池来维护地方安全。

不过,东平民城建成后,“不属之官而属之民,草创图基,仅作土墉,无环堵以为守御”,形制上显得单薄。

明万历初年,归善县知县林民止着手搬迁县治,欲将县署迁回白鹤峰,得到惠州知府李畿嗣的支持。

唐宋时期的归善县故址“几芜没民间,不可复识”,选址之地为利、严两姓所有。林民止以铜钱五百缗征得利姓土地,这是惠州历史上有文献记载的较早的政府征地补偿。

土地的问题解决后,明万历六年(1578年)七月,归善县治正式兴建,于当年十二月竣工,东平民城由此变为官城,土墉变城墙,归善县城由此矗立。

据明万历《惠州府志》记载,归善县城“高一丈六尺,周围阔一千零五十丈,雉堞一千五百六十五。为门四,东曰辅阳,南曰龙兴,西曰通海,北曰娱江,关二,便门二,窝铺九。”“城内曰关厢坊,分亚元、登云、云衢、龙座冈;城外曰东关坊,分东平一、东平二、东平三、东平四、东平五。”

明代惠州人叶梦熊在《归善改建龙兴门记》记载改建城门始末,并描述说“水自西江(西枝江古称)而下,汪洋停滀,万顷如练;天马诸峰,积黛飞翠,缭绕屏列。”从龙兴门一带的自然风光可以看出,归善县城依托城墙之势,与自然山水浑然一体。

对比古今地图可以发现,归善县城东门辅阳门在惠新东街口,南门龙兴门在永平路北段对出西枝江边,西门通海门在惠新西街口的西门口,北门为娱江门在和平直街近东江边。

归善县城垣此后修葺不断,尤其是崇祯七年(1634年),归善知县陆自岳为抵御倭寇,捐俸加固城池,“垣高九仞,雉联百里,楼橹刁斗,革笥木荐,桔槔兜零,鹿角虎落,无所不备。”博罗大儒张萱撰《归善县修城记》盛赞陆自岳,在他笔下,归善县城是一座“灵城”,可与周文王之灵台、灵沼“同垂天壤”,理由无他,惟“众心成城”耳。“自兹而籓篱日固,夜户不扃,弦诵声高,甘棠荫满,近悦远来,老恬幼嬉,鸡犬宁止。”

这座“灵城”里,有惠州人文地标——白鹤峰。这是苏轼故居所在地,惠州人将其辟为东坡祠,德有邻堂、思无邪斋等苏迹令人向往;始建于元代的归善县学宫,气势恢弘,美轮美奂,学宫之前的东湖,“碧水澄泓,人文攸繁”。城外,是风景优美的理学大师杨起元讲学处——敦仁精舍,以及星罗棋布的大小湖塘。连接惠州府城、归善县城两城的水东街,七十二行当兴旺,成为了商旅辐辏之地,市肆之盛,货财之富,船泊之集,富庶甲于惠郡。清人任昌诗《循州竹枝词》云:“包公巷口酒楼开,赢得酒人得得来。闲倚阑干听歌舞,紫云一曲遏云回。”

绘制于明崇祯四年(1631年)的《惠景全图》,完整地展示惠州“一街挑两城”的独特格局。在这幅图里,城开四门、城墙包裹的归善县城形似乌龟,在东江与西枝江的环绕中,被东新浮桥牵引,西向惠州府城游去。

至清代,归善县城垣历经八次大规模修葺,最后一次是在清咸丰五年(1855年),“西与府城对峙,中隔一水,通以浮桥。”

总之,明代归善县城建成,与惠州府城交相辉映,惠州古城正式形成“一街挑两城”的格局,在明清两代存续五百年,在中国城池营建史上独树一帜,成为州府城池与附郭县城隔河观望又相距较远的范例。

惠州古城,又与惠州西湖、东江、西枝江水系融为一体,堪称岭南山水城市巅峰之作。