在惠东巽寮湾,旅居人群自发成立合唱团、歌舞团等。惠州日报记者蔡伟健 摄

旅居老人在渔业村双鱼岛广场散步游玩。惠州东江图片社供图

游客在惠州滨海游玩。惠州日报记者蔡伟健 摄

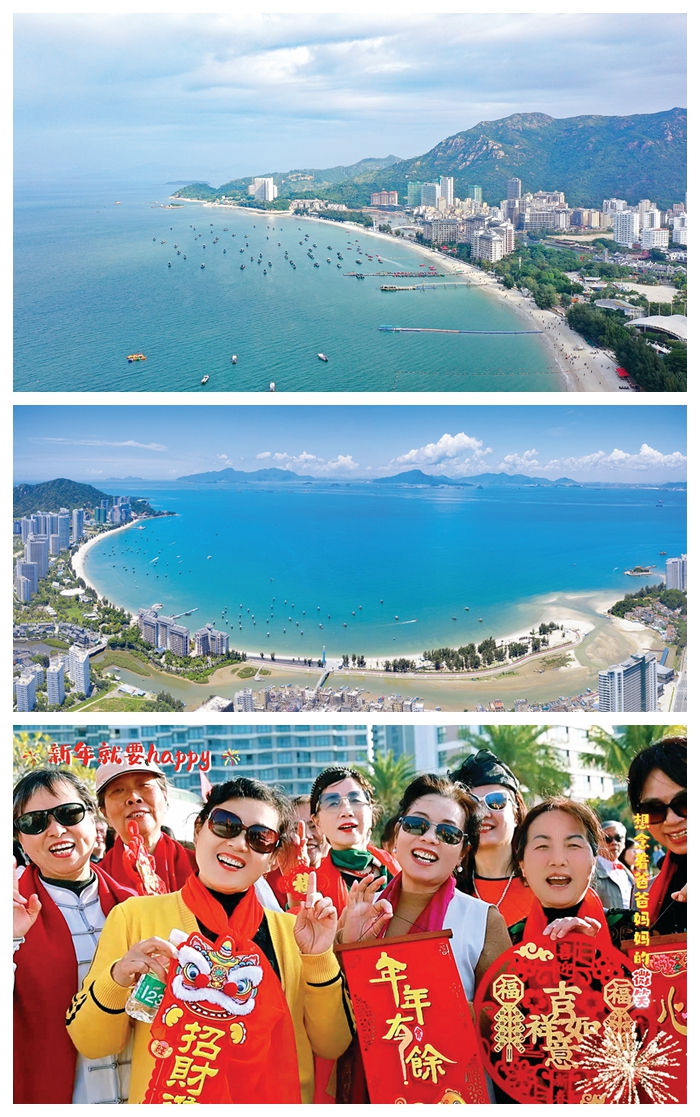

图上:惠州滨海风光。惠州东江图片社供图 图中:惠东县巽寮湾风景如画。惠州东江图片社供图 图下:“候鸟型”旅居游客在惠州过年。惠州日报记者蔡伟健 摄

北风吹来,惠东巽寮湾栈道上,62岁的侯柏玲踩着晨光捡拾贝壳。这位来自沈阳的退休教师已在此旅居数月。“清晨看海上日出,傍晚追霞光剪影”的滨海生活,让她成了朋友圈里的“候鸟生活代言人”。

侯柏玲的背后,是10万“银发大军”南迁的壮阔图景。据惠州市文广旅体局统计,2025年1~2月,来自全国各地的超10万“候鸟型”旅居游客选择在惠州过冬。惠州这座粤港澳大湾区城市,正书写着中国候鸟旅居经济的“惠州样本”。这一“银色浪潮”的背后,既是老龄化社会催生的万亿级银发经济风口,也是惠州从“候鸟栖息地”向“康养产业高地”转型进阶的重要机遇。

现场解码

自然禀赋、制度构建、人文气息

织就“候鸟经济”暖巢

当海风拂过惠东巽寮湾的海岸线时,来自重庆的艾民正在渔业村双鱼岛广场吹奏萨克斯,这是他第二年到惠州滨海旅居过冬,每次都要待上几个月。

中国旅游研究院去年发布的《中国旅居市场需求调查报告》显示,避寒、避暑、滨海度假等成熟的旅居地依然是热门目的地。“候鸟型”旅居是当前市场主流,大多数旅居者出行呈现较为明显的季节性特征。据分析,旅居者出行时间在半年以内的占90%以上,1~3个月的占63.8%。

“候鸟经济”何以在惠州兴起?卓越的自然禀赋、良好的制度构建和温暖的人文气息共同织就“候鸟经济”蓬勃发展的暖巢。

21℃的冬季均温,281公里的黄金海岸线,97%的空气质量优良率,高浓度的负氧离子,“暖而不闷,润而不潮”的体感,这里的气候堪称银发族的天然处方。“巽寮冬季气温宜人,非常适合银发族避寒旅居。”避寒旅居基地金顺旅居的负责人善子说,“很多鼻炎、支气管炎患者在这里住上一段时间后,症状会明显缓解。”

气候优势正转化为实实在在的康养红利。据惠东县巽寮旅游行业协会相关负责人介绍,最初每年约有两三千人到巽寮旅居,后来逐年上升,仅2024年11~12月就有近2万“候鸟”到巽寮过冬。

为更好地服务“候鸟”,惠东高标准编制健康产业规划,探索构建以医养融合为核心的健康养老服务综合体。同时,持续整合滨海、温泉、森林等旅游资源,引进建设一批高端康养产业项目和基地,大健康产业活力不断迸发。

此外,惠东在全市率先试水“公建民营”养老模式,政府资产与社会资本深度融合,投入3000万元民间资本改造养老服务中心,打造集医疗护理、康复保健于一体的复合型养老综合体。更富创意的“以家带站”服务网络铺展全境,11个镇级综合养老服务中心辐射45个村级站点,通过“一中心多站点”将八类助老服务延伸至“最后一公里”。

与此同时,通过改造提升或新建实体长者饭堂(助餐点)、与社会餐饮企业合作等多种途径,构建“长者饭堂+长者助餐点+长者助餐队”助餐服务体系。开展以旅居人群为主体的一系列文旅体活动,如冬至饺子宴、书画摄影展、特色盆菜节、新春文艺表演晚会等,让旅居人群“感兴趣、能参与、有收获”。

在巽寮湾,旅居人群自发成立合唱团、歌舞团等20多支文艺队。据巽寮湾候鸟艺术团负责人介绍,候鸟艺术团成员有两三百人,他们来自全国各地,巽寮通过指导旅游行业协会组织“候鸟人群”参与各种各样的文化活动,让这个滨海小镇更具有“吸附力”。

部分旅居者更是选择落户惠州,成为新惠州人。出生于1953年的影视人郭一林退休后从湖北到惠州十里银滩投资民宿,打造国内首个以影视为主题的民宿会所。来自东北吉林的善子经“候鸟”介绍来到巽寮湾,开了一家避寒旅居基地——金顺旅居。目前,他们有100多套房源,满足旅居长者多样化需求,还有一间1300平方米的餐厅,可容纳300人同时就餐,并设有KTV、棋牌室等。

困境透视

交通“卡脖子”,医疗应急配套弱

“选择旅居不仅是为了避寒,也是一种追求更有质量的生活方式。”多位“旅居人”接受采访时表示。旅居的背后是“候鸟”对美好生活的向往,这对惠州旅游业态和公共服务提出了更高要求。

“除了惠东滨海,还有惠州市区的西湖、博罗的罗浮山、龙门的温泉,我们都想去看看,但是公共交通不便,限制了我们的出行。”在惠东滨海旅居的陈阿姨说。

陈阿姨的烦恼直指惠州滨海旅游公共交通痛点。公交车候车时间长、共享电动车费用高、网约车资源紧缺等问题给旅居者的出行带来了诸多困扰,他们出行更依赖自驾或包车。

医疗水平也直接影响“候鸟老人”的旅居感受。2024年11月26日,惠东县巽寮卫生院顺利完成了搬迁工作,位于金融街阳光城医疗楼的新院区正式投入使用。该院区按照二级综合医院标准建设,配置100张床位,涵盖急诊、内科门诊、儿科门诊、综合科住院部等多个科室。尽管新建了卫生院,但突发重症仍需转送惠州市区,部分老人担忧应急响应能力不足。

在需求端,旅居者对高端康养服务和文化体验的渴望日益强烈;在供给端,惠州尚未建立起完善的康养服务体系。市政协委员、恩歌源集团董事、享海国际酒店董事长李长兴长期深耕惠东滨海旅游市场,他认为,目前滨海文旅产业结构不够完善,过度依赖客房与餐饮业,缺少多元化旅游项目,比如生态观光、海钓等。同时,滨海与山区联动不够紧密,未能实现旅游资源的优势互补。“要不断根据旅居游客的需求,创造新的消费场景。”李长兴说。

“在‘夜游经济’上也有发力空间。”市政协委员刘伟国指出,惠州虽然打造了一批夜游项目,但大多数规模较小、业态单一,缺乏富有地方特色、具备新颖创意的文化产品,缺少吸引游客深度参与、体现城市特色、具有一定知名度和美誉度的大型综合性夜间经营场所。

部分业内人士认为,惠州旅居酒店、康养中心等硬件条件、服务标准参差不齐,旅居产品标准及服务标准体系有待进一步完善,建议相关部门尽快制定具体标准及服务指引,从制度上逐步规范中老年旅居市场。

进阶路径

主动出击打造全国康养旅居标杆

当“养老”升级成“享老”,银发经济在向着更高形态进阶。面对这片拥有万亿体量的经济蓝海,惠州如何主动出击,打造全国康养旅居标杆?

华南理工大学旅游发展与规划研究院院长吴志才认为,惠州必须从“三大融合”入手,即区域融合、资源融合和产业融合。

在区域融合方面,惠州可以依托粤港澳大湾区的资源,推行“广深港澳综合医治+惠州特色康复疗养”模式。这一模式的核心是利用大湾区优质的医疗资源,结合惠州的自然优势,打造特色化康养基地,例如建设一批集专科医疗、中医养生、健康疗养于一体的基地,吸引更多追求高品质康养的旅居者。在资源融合方面,惠州拥有巽寮湾、双月湾等滨海资源,以及南昆山、罗浮山等森林温泉资源,这些都是打造康养旅居标杆的核心优势。在产业融合方面,单纯依赖自然资源并不足以形成竞争力,惠州还需注重内涵与品质的提升,建议探索“康养+”新业态,在开发高端康养度假设施时,不仅注重硬件建设,还要关注服务细节和产品多样化,满足旅居者的个性化需求。

李长兴对此表示认同,他提出,惠东滨海地区应调整文旅产业结构,发展多元化旅游项目,例如开发冲浪、海钓等项目,或推出海岛探险、生态观光等特色旅游项目。此外,惠州各景点间缺乏有效联动的问题亟待解决。“建议加强规划引领,实现景点连线成片,推动山海联动发展,如此不仅可以提升景区的吸引力,还能形成协同效应。”

要让旅居者在惠州真正实现“享老”,基础设施升级是关键。作为一线从业者,善子建议政府在旅居高峰期增派医疗人员,提升医疗应急响应能力。

对于巽寮湾存在的节假日交通拥堵问题,市人大常委会侨工委主任张世锌认为,要加快构建“快进慢游”旅游交通网络,推进稔平半岛环岛高速建设,将巽寮湾收费站-巽寮湾段原有交通量分流至环岛高速。同时,提升环稔平半岛内部骨架道路等级,进一步优化岛内交通组织。在构建水上客运交通网络方面,积极推进小桂湾、巽寮湾、大澳塘三大核心旅游港的规划建设,开通水上航线,分流道路交通客流的同时,为游客提供舒适的服务。此外,要抢抓粤港澳大湾区建设战略机遇,对标国际湾区建设,对接深圳、汕尾,高质量打造大亚湾、双月湾滨海旅游区。整合双月湾与黑排角、彩石滩等地质遗产资源,申报“双月湾-黑排角海积-海蚀地貌”国家地质公园,并以此为依托,开发海洋主题公园、海洋康养等高端旅游产品。

在完善基础设施的同时,惠州还需加强治理体系建设。吴志才建议,通过短视频、社交媒体等数字化营销手段,广泛宣传“暖冬”特色和康养优势。同时,制定统一的行业服务标准,加强旅居康养市场监管,完善消费者投诉举报渠道。

记者手记

让每位银发“弄潮儿”

找到属于自己的那片帆

海风依旧,吹过惠州滨海的风不仅是暖湿气流,更是一个城市对“如何老去”的深刻应答。

打开短视频平台,输入“惠州滨海旅居”等字眼,可以看到许多银发旅居人的生活分享。这些来自北方的迁徙者用脚步丈量潮汐,将退休后的岁月揉进海盐味的空气里。屏幕上跳动的点赞背后,是无数人对理想晚年生活的想象。

从影视人郭一林退休后转型成民宿主理人,到候鸟艺术团主动参与社会活动,再到旅居人主动“牵线搭桥”引进避寒旅居基地,可以看到旅居养老的背后,是银发群体“尊严养老、价值养老”的追求。

老年需求的本质不是生存必需,而是对生命质量的永恒追求。追赶“银发浪潮”的秘诀,不在于建造更大的避风港,而在于让每位踏浪而来的银发“弄潮儿”,都能找到属于自己的那片帆。“候鸟”终将北返,但他们留下的翅影,正勾勒着中国式养老的未来图景。

统筹 惠州日报记者龚妍 戴建

采写 惠州日报记者龚妍 马海菊 谭琳