港口盐田。

东汉琉璃瑱。

惠东白马窑遗址出土的瓷碗(明代)。

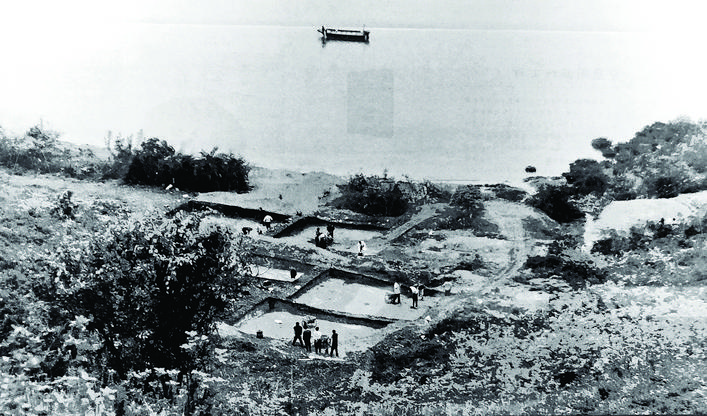

大亚湾纯洲岛造船湾遗址挖掘现场。

惠东白马窑遗址(明代)。

惠东县巽寮滨海旅游度假区在天后宫举办妈祖文化旅游节。

人言何谓岭南?其北枕五岭,南临南海,介于山海之间。惠州的地理环境就像是岭南微缩版,也是介于山海之间,于是古人称惠州“大海横前,群山拥后”“带山襟海,形势雄壮”。

明代进士李义壮更是给予全景式描绘:“惠之为郡,东扼梅潮之冲,西接汀赣之胜,北负浈韶之重,南瞰渤海之险。崇山奥壑,蛋岛鲸宫,不二三百里而遥,诚雄郡也。”

诚然,惠州自带海洋基因,与生俱来是一座海洋城市。现代地理考察发现,惠州全市海域面积4520平方公里、海岸线281.4公里、大小海岛162个,“广东海洋大市”名副其实。

蔚蓝之境,神秘而美丽。明月千年,水天一色,潮起潮落,激荡着海上春秋故事。蔚蓝的南海,于惠州而言,既是生命的母胎,也是文明的摇篮。

资源丰饶

“民人大半以渔盐为业”

一根粗砂粒陶足,古朴而扎实,它与两根缺失的“同伴”,曾撑起一只三足鼎立的陶器,为古人生活之用。这是2007年考古人员在惠东平海龟山发现的一批新石器时代晚期遗物中的一件。出土这些文物的遗址,距今约4500年,是迄今为止惠州沿海发现最早的人类文化遗存,这说明至少在4500年前就有人类在惠州沿海活动。

实际上,新中国成立迄今,考古人员先后在惠东考洲洋龙舟山、平海洞上舂碓石、大亚湾纯洲岛等地采集到石器和陶片,表明东江先民在新石器时代晚期已经在海边、海岛上劳作、生活——他们兼得海陆之便,采集种植渔猎,耕耘问海,为惠州历史之书涂抹上久远厚重的底色。

海洋,以丰盛的资源,滋养着这一方水土。惠州自古海事繁荣,古代惠州人民依靠丰富的海洋资源,从事盐业、渔业等生产活动。

惠州市档案馆新近出版的《惠州简史(古代部分)》指出,“惠州有281.4公里的海岸线,渔盐业,特别是盐业相当发达,历来是惠州经济的支柱产业,政府财政收入的重要来源。”

西汉司马迁《史记·货殖列传》就有记载:“领(即岭)南、沙北固往往出盐。”可见岭南产盐的历史久远。南朝《宋书》记载,东晋咸和六年(331),分南海郡博罗县地置东官、永平二郡。东官郡治原在宝安南头,至南齐迁治于怀安县,怀安县境大部即属今惠州惠东县地。晋裴渊《广州记》有记:“东官郡煮盐,织竹为釜,以牡蛎屑泥之,烧用七夕一易”,表明至迟在晋代,惠东稔平半岛沿海地区已有居民煮海制盐。北宋《元丰九域志》又称:“惠州归善淡水一盐场。”这里所记的“淡水盐场”,位于今天惠东平海一带,可见惠州盐业的盐场化生产至迟在宋代已经形成。

淡水盐场在整个岭南地区举足轻重。据《宋会要辑稿·食货》记载,南宋时期淡水盐场的产盐量达百万市斤以上,元大德年间《南海志》则准确记载淡水盐场年产量,称“淡水场,周岁散办盐一千七百八十四引”。和广东其他盐场相比,淡水盐场的年产量处于中上水平,且相当稳定。

据《惠阳盐业志》记载,北宋时期的惠州盐业相当繁荣,惠州拥有一个西南起自深圳盐田、东北至海丰,延绵近600公里的临海产盐带。

淡水盐场的丰饶盐产,为惠州乃至粤东、赣南、湘南等地人民提供必需的生活食盐,既为中央财政贡献了可观的税赋,地方政府也从中得利,推动着区域经济的发展和地方社会的进步。

惠州海洋渔业同样发达。隋唐时,诸郡每年都要向朝廷进贡产品。唐杜佑《通典》载,在循州(惠州)进贡清单中,就有“鱼皮”一物,可证隋唐时惠州海洋渔业已有所发展。

“元善兴尝监惠州淡水盐场,场在海滨,左近居民数百户,皆渔人也。”宋洪迈《夷坚志》记述宋代淡水盐场有渔人“数百户”,可见规模不小,一派“渔盐聚为市,烟火起成村”的景象。

清康熙年间,聂璜在“中国古代海洋生物全书”《海错图》中留下不少关于惠州的笔墨。《海错图》中的《雀鱼互化》一文写到:“广东惠州有一种海鱼,小而色黄,土人云为黄雀所化,而鱼亦能化雀,考《惠州志》有黄雀鱼,云八月鱼化为雀,至十月则雀复为鱼。”《海错图》还有“毬鱼”“海和尚”(疑是海龟)等相关记述,惠州海洋渔业发展状况,亦可见一斑。

此外,更为神奇的是,惠州大亚湾海域自古是鲸鱼出没之地。古代不少字典对“鲸”这个字的解释,会以“惠州鲸鱼”为注解,如明代《正字通》解释鲸鱼是庞然大物后,特别引用“惠州府鲸头骨如数百斛,一孔大如瓮”作为例子。

渔业的兴旺,有赖于航海条件和捕捞技术的发展。

宋周密《齐东野语》载,宋代大船出海捕鱼,带有几只小船联合作业,捕马鲛鱼的流刺网有数十寻长,用双船捕捞,说明宋代海洋捕捞已有相当规模。惠州沿海渔民收获的海产品种类和数量多,有虾蟹类、贝壳类及各种鱼类。这些海产品通过腌制或晒干等方式制成干货,行销内地。北宋唐庚寓惠期间见到一艘艘满载咸鱼等海产干货的船从西枝江驶向惠州再分销各埠的盛况,写诗称道:“烟火合家煨酒,风腥船过咸鱼。”

明代海洋捕捞技术也有长足进步,惠州在渔业生产中开始使用大型网具捕鱼。渔网最大者曰“罛”(拖网),每船一罛,七八人合力操作,另有数十艘渔船进行合围作业,每天可捕鱼数百石;次曰“罾”(方形网),树四木而张网于水,用机械代替人力起放。捕捞技术的进步,推动惠州沿海地区的渔业在明代成为仅次于盐业的重要产业。

民国抄本《炙贤乡谈录》记载,稔平半岛内的黄埠历史上“物产首推鱼盐”,这本乡土文献还列举当地较为有名的海产:海鳅、鱼魦、雷公蟹、腹鱼、锡带、玉带、石斑、扁枪、鳗鲩、膏蟹、黄虾等,海产丰富。

稔平半岛的平海、港口海产干货也种类繁多,有咸鱼、鱼干、虾仁、虾皮、干贝、蚝豉、鱿鱼干、墨鱼干、螺肉干、银鱼干、鱼翅、干海参、鲍鱼干、鱼肚、紫菜、海带等。民国时期一份调查指出,“昔日平海以海产丰富之关系,曾冠居全惠,有‘平海第一、淡水第二、多祝第三’之称。”

“粤东沿海二千余里,民人大半以渔盐为业。”从前人的记述可以看出,耕海牧渔,海盐生产,增加了惠州沿海群众的经济收入,也促进了沿海乡村的社会发展。

“丝路”悠长

唐宋时期惠州海外贸易兴盛

如果说“渔盐之利”是沿海城市的“富邦之本”,那么,海外贸易则是沿海城市的“经济之策”,它携带着开放性、兼容性的基因,注入惠州城市的肌理。

秦汉时期,捕鱼工具更加先进,船舶设备逐步完善,海洋经济进一步发展,海外贸易蓬勃兴起。至汉代,海上丝绸之路逐渐成为与陆上丝绸之路相媲美的重要对外贸易渠道。

宋代以后,随着南方的进一步开发和经济重心的南移,从广州、泉州、杭州等地出发,经今东南亚、斯里兰卡、印度等地,抵达红海、地中海和非洲东海岸。1877年,德国地理学家李希霍芬在《中国亲程旅行记》一书中最早将这些海上贸易往来的各条航线,通称为“海上丝绸之路”。

南海地处海上丝绸之路的咽喉位置。特殊的地理区位,使岭南成为海上丝绸之路的始发地之一、中国古代对外贸易的核心区域之一。

于惠州而言,得地利之便,海丝贸易最早可追溯至东汉。在惠州博物馆展厅,一件深蓝色的琉璃瑱将人们的思绪引向蓝色海洋。琉璃用于首饰,最初以耳珰最为出彩,因其色泽纯净、温润如玉,广受喜爱,最早出现于约4000年前的埃及和美索不达米亚地区。我国发现最早的琉璃制品时代为春秋末战国初。惠州博物馆馆藏的琉璃瑱通高1.4厘米,最大直径1.3厘米,重4.5克,于1993年在惠城区江南街道下角一东汉墓出土。据考证,该琉璃瑱是古人佩戴的耳饰品,从其制造工艺看,并非我国本土技艺,应为舶来品,通过海上丝绸之路进入惠州。一件小小的琉璃瑱足证,至迟在东汉时期,惠州就已参与海上丝绸之路的贸易活动,且开展对外交流。

“这对东汉琉璃瑱历史悠久,保存基本完好,说明当时惠州地区已开展对外交流。”惠州市博物馆馆长钟雪平介绍,这一时期的玻璃实用器种类已开始进入惠州地区,民众在器物风格上也受到外来风气的影响,接受新鲜事物并在日常生活中使用。

唐宋以降,海路在对外贸易中的作用和地位日益突出,我国沿海地区出现了泉州、广州等繁荣的海港城市。

地处泉州、广州中途之地的惠州,其造船业在唐代兴起,海外贸易亦得地利之便。相关史料记载,唐“循州(惠州古称)临海而居,造船业尤为发达,大船长二十丈,容四百多人”。先进的造船技术充分满足了惠州开展海外贸易的需要,将本地的产物如盐、铁器、丝绸、瓷器等货物运送至海外,换取来自其他地区的商品,一时“宝货丛聚”,为人们提供较为优越的生活条件。

大亚湾地处惠州东南,三面环山,口向南海,自古以来便是天然避风良港,为“粤省海洋最擅形胜之地”。根据大亚湾纯洲岛造船湾宋代遗址的考古挖掘,发现有新石器时代、战国、西汉、唐、宋的文化遗存,特别是发现了很多精美的宋代瓷器,这些瓷器来自江西景德镇窑口,与海上丝绸之路有关联。当时,满载瓷器的商船从福建泉州出发,沿着海岸线南下东南亚等地, 纯洲岛是距离大陆较近的小岛,由于有足够的淡水,很多船只经过和停靠。

根据大亚湾纯洲岛造船湾宋代遗址的考古成果,可以推断出北宋时期的惠州是海上丝绸之路往来商贸船只的停靠站点。

实际上,惠州海外贸易在宋代迎来了一个高峰,出口以瓷器为大宗。北宋时期,社会经济发展较快,尤其是手工业生产进步突出,陶瓷业最为显著。彼时,青白瓷是陶瓷贸易的代表。惠州青白瓷窑口有东平窑、下角窑、朱村窑、永平窑、显岗窑、约场窑等,其中,东平窑是最重要的青白瓷窑口,与潮州笔架山窑、广州西村窑并称为北宋年间岭南三大民窑。

惠州市工艺美术行业协会会长、市东平窑陶瓷艺术研究院院长余小伦介绍,惠州发现有宋窑遗址多处,东平窑规模最大,面积达40万平方米,从北宋初年开始烧造瓷器,生产历史长达100多年。在鼎盛时期,这里用于烧造瓷器的窑达到三个,生产规模相当庞大。东平窑所产的瓷器产品主供外销,经水路出海,行销东南亚甚至更远的地方。

宋朱彧《萍洲可谈》记述了宋代广州陶瓷出口的情况:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货;人得数尺许,下贮货,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”有研究表明,这些通过广州口岸运销外国的陶瓷产品数量巨大,其中包括了惠州的产品。在东平宋窑遗址出土的大量铜钱中,有越南的“天福镇宝”钱。

连通世界

良港从图纸变为现实

中国历史上的海疆政策,由于受到多种因素影响,在“禁海”与“开海”间反复摇摆,呈现出不稳定性、反复性特征,其迁界和闭关锁国政策在一定程度上降低了海上丝绸之路贸易活跃程度。

清康熙二十三年(1684),清廷解除海禁,“开海贸易”,又于次年宣布松江(江苏)、宁波(浙江)、泉州(福建)、广州(广东)为对外港口,实施“四口通商”,分别设立江、浙、闽、粤四个海关,负责管理对外贸易的相关事务。

据清梁廷枏《粤海关志》记载,清政府在广州设立粤海关,“……如惠潮如肇庆,各有港汊,亦各设立口岸征榷。”《粤海关志》还记载税则,有“潮州惠州福州船”等不同船种的征收定例。使得“天下舟楫之利,无如闽广”。

粤海关下设七大正税总口,其一位于惠州府内,为乌坎总口(今陆丰市东海镇乌坎村),下辖神泉、甲子、汕尾、平海、靖海五个正税口;碣石、湖东、墩头(今澳头)三个挂号口;长沙、鲘门、稔山三个稽查口。稔山稽查口隶属于平海口。

这可以视若惠州诸港口成为重要的通商口岸之开始。当时,平海分口和稔山稽查口、墩头挂号口的设立和运作,使归平海、稔山、澳头的港口海舶云集,一派繁忙。

至清乾隆二十二年(1757),清廷基于安全理由,改“四口通商”为只留广州一口通商,粤海关由此成为全国唯一的对外通商口岸,至1842年《南京条约》签订才打破这个格局。

在粤海关“一口通商”的近百年时间里,惠州“近水楼台”,进出口贸易繁荣兴旺。梁廷枏《粤海关志》所编资料显示,自清康熙二十四年(1685)至清道光十九年(1839)的一百五十年间,惠州对外贸易额逐年增长,年关税收入最高达一万四千余两,成为政府财政的重要收入来源。

海外贸易有赖海防保障。清康熙五十六年(1717),清政府在大亚湾大三门岛妈湾建造城堡并驻军,作海防之用。同一年,拱卫平海所城的大星山炮台开始营建,次年建成。大亚湾一带的海防,日趋坚固。

翻开地图可见,大三门岛处于大亚湾与大鹏湾交汇的“漏斗口”位置,是粤东、福建及浙江沿海船舶来往港澳的交通要道,地理位置非常重要。从清代开始,大三门岛一直是重要的海上关口,扼守着香港从东北方向经广东往福建、浙江、台湾的水路咽喉。

近现代惠州海域并不宁静。鸦片战争后,英国抢夺中国海关权,于1899年强租九龙半岛,清政府九龙各关厂被迫撤离九龙半岛,大亚湾大三门岛关厂由此设立,负责缉私及办理征税的业务。清光绪三十三年(1907),法国人有意在大亚湾通商,九月,一艘搭载着士兵的英国舰船抢先驶入大亚湾,以测量水道为名,在大亚湾大三门岛、马鞭洲岛等诸多岛屿上驻扎、竖旗立碑。“英人强划海界”事件引发了国际舆论的关注和国内社会各界的强烈抗议,最终迫使英国舰船离开大亚湾海域。

在海上贸易和海防等因素的推动下,人们对惠州港口、海关的认识提升到了新的高度,在大亚湾兴建一流军港的呼声频频见诸报端,北洋提督丁汝昌甚至派员前往大亚湾勘测,论证开辟军港事宜。清宣统二年(1910),广东水师提督萨镇冰认为大亚湾霞涌港“水深港阔,可容巨舰出入,而四面岛屿环绕,尤足以遮蔽风浪,若为军港,最见优良”,有意将霞涌港作为清政府继浙江象山港之后的第二军港。

清末爱国报人、淡水人欧榘甲对于在大亚湾开辟军港之事颇为操心。他经过一年多的调查设计,绘制海港图案二十余幅,并规划建港经费预算、建港进行步骤等。按照他的设想,这个海港以澳头港为司令部,并于惠州或淡水设立海军学校,培育海军人才,其规模之大,将远出左宗棠的福州船政局之上。

进入民国,在大亚湾建设“大港”的呼声更加强烈。孙中山先生曾说:“澳头港者,中国南部之良港。”他在著作《建国方略》构想“建设一南方大港,以完成国际发展计划篇首所称中国之三头等海港”,将目光瞄准大亚湾。

历史进程波谲云诡,大亚湾建起“南方大港”的宏愿迟迟未能变成现实。直至1990年5月,惠州港举行奠基仪式,首座万吨级码头定向爆破成功。这被称为“惠州第一炮”的移山填海定向爆破工程,拉开了惠州深水港建设的序幕,擂响了大亚湾大规模开发的战鼓,这既是现代工业文明的序曲,也是对前人未竟理想的庄严回应。

海洋文化

塑造包容四海开放进取的城市品格

向海而生,向海而兴,向海图强。在波澜壮阔的历史长河中,惠州不仅发展了海洋经济、创造了物质财富,还培育了海洋文化、塑造了城市品格。

惠州沿海居民,观天象以测风云,祭海神以求顺生;击鼓之以祈福年,歌舞之以寄平安。

“潮汐分为五节:初一、初二、初三、十六、十七、十八日,潮夏辰冬午、春秋巳时,汐夏戌冬子、春秋亥时……”明嘉靖二十一年(1542)《惠州府志》,记载着大亚湾最早的潮候记录。随着海洋渔业的发展,惠州成为广东最早对海洋风候潮候进行准确观测记录的沿海城市之一,代表那个时代的文明成果。惠州沿海渔民经过一代代探索开辟,走向东沙、西沙、中沙海域航路。

数百年来,大亚湾、稔平半岛等沿海地区与航海有关的民间宗教以及风靡华人圈的妈祖崇拜有序传承,丰富多彩,反映出惠州民俗文化的海洋性特点。海风吹拂,潮水起落,妈祖诞、大王爷节等传统民间习俗依时上演,戏曲唱尽渔民对平安的期盼,承载着海不扬波、国泰民安的愿望,见证着惠州与海洋的深厚联系。

而以国家级非遗惠东渔歌为代表的惠州沿海渔歌,更是传唱千年,从以前诉说海上打鱼的艰辛不易到现在歌唱生活的美好,传递面朝大海、向新出发的力量,生生不息。

受海洋文化的影响,惠州人的骨子里迸发进取性、包容性、开放性的因子。惠州人在古代就开辟了向海外移民的通道。例如,凭借渔盐产业的兴盛,大亚湾澳头一带成为闻名的海外移民“中转站”。史料记载,17世纪至19世纪末,惠州出洋之人不下50万,大亚湾是当时最早、最重要的出洋通道之一。20世纪初,惠州人通过大亚湾海上通道下南洋、闯世界的步伐继续加快。如澳头妈庙人纷纷乘坐船到香港,再经香港到世界各地去谋生,足迹遍布东南亚、北美等,而因海盐和渔业发达,妈庙村有许多盐仓,村民们靠经营渔盐打造了富甲一方的村落,被称为“小香港”。

“没有叶亚来,就没有吉隆坡”,作为“吉隆坡王”、大马城邦的造城者,叶亚来的传奇被广为传颂,也是惠州人“下南洋”的缩影。庞大的海外惠州籍“游子”群,为惠州这座滨海城市播下敢闯敢搏的精神火种。据不完全统计,迄今海外惠属侨胞超过300万人,素有“海内一个惠州,海外一个惠州”的说法。东南亚、北美洲等地的惠州会馆,历经百年风雨历久弥新,成为海外游子的精神家园。惠州人在海外落地生根,开枝散叶,为中外文化交流发挥了应有作用,使得惠州充满“海味”。

文化的交流是双向的。通过海上丝绸之路,西方的饮食文化、建筑艺术、玻璃、服饰等大量传入惠州,与本地文化碰撞交融,呈现动人景象,体现着开放、兼容的观念。如惠州东江、西枝江之间的水东街骑楼,建筑立面为西式装饰,古罗马券拱、巴洛克山墙等呈现异域风情,建筑主体则为中式“竹筒”屋、“明”字屋等,因地制宜,中规中矩。骑楼作为近现代岭南大行其道的城市建筑,携带着城市美学、心理暗示等因素,跳出了建筑学范畴,成为东西方文化交流史上一个经典符号。又如大亚湾澳头妈庙村古建筑星罗棋布,犹如一座建于乡村的建筑博物馆,建筑风格从清代内陆的客家围屋到沿海开放的民国碉楼、渔家石头屋等,中西建筑元素在此交融生辉,彰显着其悠久的历史和灿烂的海洋文化。

据惠州市岭东文史研究所所长吴定球考究,“早在先秦时期,惠州对外来人口从不排斥歧视,对外来文化多表现为开放容纳、择善而从的谦谨态度,这种良好的民风习俗,在那时肇其端绪了。”这是立足岭南的语境称中原为“外来”,实际上,后来惠州面对海外“外来”文化时,也表现出同样的态度,这种良风美俗延续了千年。

尤其是近代以来,惠州领风气之先,中西文化在山海交汇碰撞,孕育出包含诸多流动性、开放性、包容性等的海洋文化特质,构筑了惠州海洋文化的历史底蕴,也为改革开放后东江文明的演进奠定了精神基础。

“下西洋”

明代惠州成粤东沿海瓷器生产中心

到明代,随着经济发展,特别是南方地区的繁荣,海上贸易日益重要,惠州成为以广州为核心的入粤海路的重要组成部分。

北纬22°18′,东经115°7′,在惠东港口大星山东南约32公里的海面上,海涛汹涌,一座岛岩呈灰白色、名为针头岩的小岛巍然屹立。这座小岛是中国大陆49个领海基点之一,主峰耸立,上大下小,远望似针。

在古代舆地图等文献中,针头岩有着“大星尖”“星尖”“大青砧”“大星簪岩”等不同称谓。高耸出海面、形似簪头的针头岩,是古代南海航线的地望之一。千百年来,它见证着海上丝绸之路的帆影点点,为匆匆而过的船只指明航向,尤其在明代,它与郑和下西洋的航程紧密相联。

翻阅资料可知,郑和七下西洋,六次经过针头岩。中山大学历史系教授黄启臣主编的《广东海上丝绸之路史》一书考据认为,“郑和下西洋只有第二次是从广东出发,其他六次从江苏出发,到福建五虎门放洋后,均要经广东南澳岛、大星尖、独猪山、七洲洋,到达西洋各国的”。

成书于明代初期的《郑和航海图》提及“大星尖”的有两处,一是“独猪山,丹艮针,五更,船用艮寅针,十更,船平大星尖外过”;其二是“大星尖,用丹寅针,十五更,船平南粤山(今广东南澳岛)外平山外过”。后人研究发现,《郑和航海图》实际上是郑和用于回程的航路图。

从《郑和航海图》可以看出,明代惠州海域是中国沿海船只下西洋的必经之路,同时也是中外贸易的航道之一。

“蔡大德……(等十人)以上每位花边壹大圆;黄掞……(等五人)以上每位花边壹中圆;翟德仁花边肆大圆……”在惠州市区桥东街道惠新西一巷(旧称万兴巷)的一面墙上,有一块刻于乾隆二十四年(1759)的《重修万兴巷碑》,碑记捐款重修万兴巷者19人,全部捐款为“花边”,有大圆、中圆两种。

“花边”,实际上是银元,亦称洋钱、番钱,它是中外贸易历史进程的见证。明代中期开始,西欧商船大量涌进广东、福建开展贸易,明朝将关税作为重要的财政补充。中国商品如丝织品、布帛、陶瓷等畅销国外,常处于出超地位。当时,西班牙在美洲殖民地墨西哥大量铸造银元,用墨西哥银元补偿,使得墨西哥银元大量流入中国,流通至清末民初。知名学者梁启超《世界史上广东之位置》一文指出,“西班牙于嘉靖四十四年(1565)略菲律宾群岛,以此地为与中国通商之媒介,而进取之地,亦以广东。今墨西哥银犹盛行于广东,实西班牙领墨时代之余波也。”

惠州《重修万兴巷碑》记录的“花边”,从侧面反映了中外贸易的繁荣,也说明来自海外的文化,融入到市井日常中。

值得注意的是,随着大航海时代的来临,中国出口瓷器与日俱增,瓷器成为海上丝绸之路最主要的商品。西方和阿拉伯地区对中国出产的精美细瓷视若珍宝,而东南亚、南亚以及日本等地区,对日用粗瓷也是需求旺盛,数量巨大。精美瓷器的主要产出地以江西景德镇为中心;而日用粗瓷则主要依靠福建、广东的民窑供应。

航运的发展刺激了惠州外贸出口产品的生产,明代惠州,堪称中国瓷器生产“世界工厂”,规模庞大的白马窑成为“明代粤东沿海规模较大的瓷器生产中心”。

1955年,广东省文物管理委员会考古人员在惠东莲花山脉西段西枝江腹地的丘陵谷地中发现白马山窑群,地表可见大量窑砖、窑渣、匣砵及各类青瓷片等。此后,广东古陶瓷专家曾广亿两次勘探现场并撰写《广东惠阳白马山古瓷窑调查记》。这个窑群后来被陶瓷界称之为“白马窑”,或称“惠阳窑”。申家仁《岭南陶瓷史》就此指出:“以瓷种论,元明时龙泉窑瓷器外销数量最大,于是岭南出现了为数众多的仿烧龙泉青瓷的瓷窑,其中以靠近广州的惠阳最为集中。”

此后,白马窑共进行过三次考古调查与勘探工作及四次考古发掘工作,尤其是2020年至2024年,经国家文物局批准,惠州市博物馆配合广东省文物考古研究院连续四年对白马窑所属三官坑窑址开展四次考古发掘工作,清理龙窑6座,制瓷作坊2处,出土文物标本1.3万余件,初步厘清了白马窑的范围、年代和产品情况。

随着考古工作的深入,白马窑的历史地位与价值也正在被学界重新认识。白马窑是广东目前经考古调查、发掘所发现规模最大的窑址群,其三官坑窑址2022年入选“广东省十年十大重要考古发现”。据入选说明介绍:“包括三官坑窑址在内的白马窑址群,是我国明代重要的外销窑场,其产品行销于东南亚地区。”

广州市文物考古研究院院长、研究馆员张强禄认为,白马窑在明清时期的海内外都有很大的消费市场,对研究当时广东的经济社会发展和海上丝绸之路贸易有重要作用。

历史上,岭南陶瓷外销的主要航路是由广州、虎门等港口出珠江口至海南岛,再出西沙群岛往东南亚各地,这是自秦汉至明清最主要的一条航路,大量的陶瓷正是由这条航路输往东南亚的。惠州白马窑地处西枝江沿岸,水运交通便利,由西枝江至东江,再向西至东莞汇入珠江,在虎门入海,为瓷器外销提供了便利条件。

1984年,日本学者铃木重治、桥本久和提到惠州白马山的绿釉碗在日本各地十六世纪的遗迹中均有出土。法国考古学家莫尼克等人在阿拉伯半岛东南部的阿曼苏丹国索哈地区发现有明代白马窑的碎片。白马窑的产品甚至远涉重洋,到达遥远的非洲。非洲索马里和埃塞俄比亚交界的古城遗址出土的明代瓷器碎片中,也有许多与白马窑的色彩和图案类似。这些青瓷制品不仅代表了中国古代陶瓷制作的成就,也是中国与海上丝绸之路沿线国家和地区之间文化交流的见证。