制图 惠州日报社AI媒体应用智能实验室

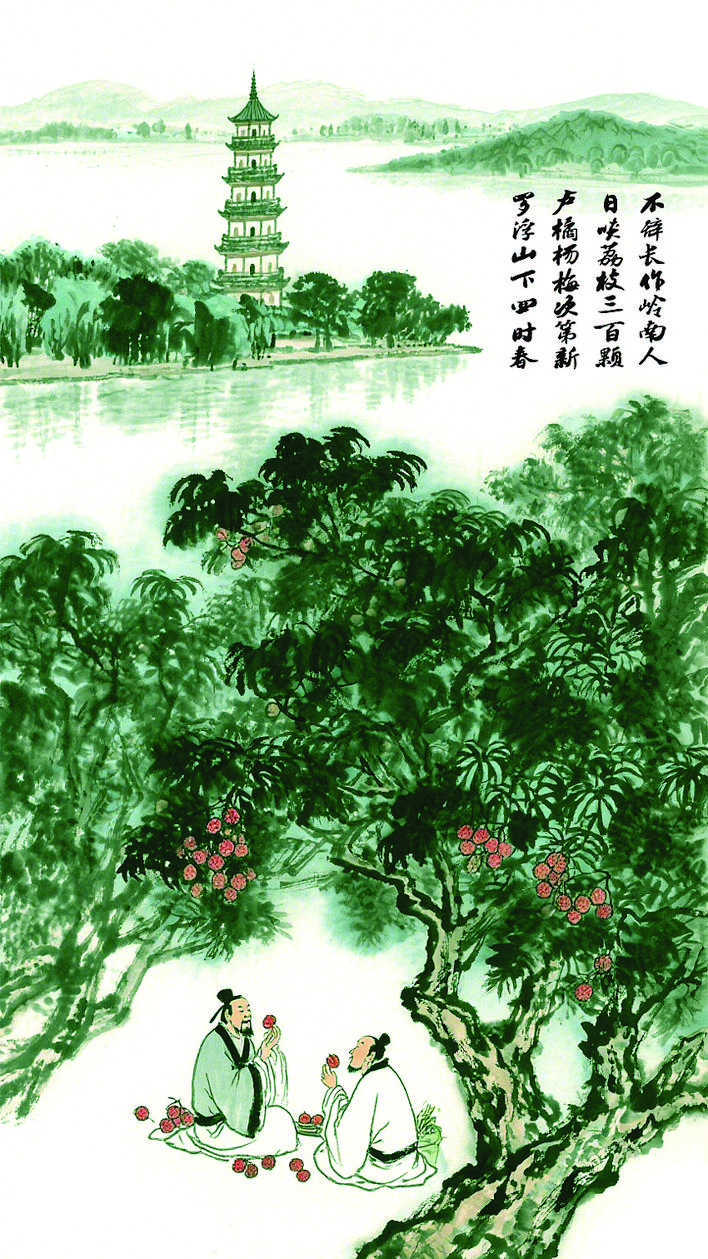

焰火一样的红云与红得发紫的荔枝果相互映照,太守东堂院子里,将军荔枝树旁,苏东坡和惠州太守詹范,一壶美酒,三百荔枝。激情之下,东坡吟出:

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

身处荒远瘴疠之地,家人朋友远隔万里,生活艰辛困顿,那又咋样?砸吧砸吧果汁儿,转身拥抱现实,我就不走了,我要长作岭南人!

弟弟苏辙读到哥哥的荔枝诗文后曾经说过,是惠州“荔支色味巧留人”,是荔枝把哥哥留了下来。

但能使东坡驻留余生的,绝不仅仅是因为美味,更因为这荔枝饱含生活的万般滋味与东坡的千般情绪。

无比美味

当时市面上,闽地(指今福建)荔枝的地位极高。

福建盛产荔枝,久负盛名,北宋福建人蔡襄还著有《荔枝谱》。有资料显示,宋神宗时,福建官方购买荔枝,大约1颗880余文,相当于惠州普通人20天的收入了,比特离谱还特离谱。

1088年,曹子方调任福建转运判官,东坡作诗送行,表示羡慕他能吃到新鲜的福建荔枝。

1093年,在定州,曾孝广从福建带来了荔枝蜜饯,东坡写诗表示,想求得左慈那法力无边的青竹杖,以李白那样的想象力飞越沧海去福建品尝新鲜荔枝。但诗里,他对蔡襄在《荔枝谱》里将荔枝形容为“十八娘”很不以为意,他认为“儿女称呼恐不经”,这个形容是不对的,以后若是见到新鲜荔枝后,要“攀条与立新名字”,给荔枝取个新的名字。

在惠州,他老人家却拿福建荔枝来点赞惠州荔枝的美味。

1095年3月,在水北村,第一次见到挂在树上的惠州荔枝,东坡就拿惠州荔枝与福建贡品“陈家紫”对比:“莫言陈家紫,甘冷恐不如。”

同年10月,他又再次写道:“荔支莫信闽人夸”。

吃到新鲜的惠州荔枝后,他在《减字木兰花·西湖食荔枝》里赞道:“轻红酽白,雅称佳人纤手臂。”其壳如红绸,膜如紫缎,而“骨细肌香,恰似当年十八娘”的形容,简直就是自己打了自己的老脸呢,因为当年他不是说“儿女称呼恐不经”吗?

除了盛赞荔枝鲜嫩,他进一步发挥想象:“海山仙人绛罗襦,红纱中单白玉肤”。她是海山之仙人,外衣深红色,肌体雪白;“不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝”。她本身就很美丽,不需要博妃子一笑,自带倾城美色;“厚味高格两绝,果中无比”。她是天生尤物,味道绝美品格高贵;“惟江鳐柱、河豚鱼近之耳”,也许只有江瑶柱或者河豚鱼能接近其美味。

思乡之味

我们知道,东坡南迁途中经过韶关时,曾经发出“南来万里亦何为”的茫然一问,不远万里到惠州去干啥子呢?

而现在,吃到荔枝后,铿锵有力地作了回答:“人间何者非梦幻,南来万里真良图。”

人间何处不虚幻困苦,惠州也很好啊,有这么美味的荔枝,这是多么美好的安排啊,感谢上天呢。

您看,哪里还有茫然?

所谓“真良图”,感叹的还是一个计划、构想而已,而第二年,他就直接喊出了“不辞长作岭南人”,将人生的归途设想与岭南荔枝连在了一起。

既然要长作岭南人,在房前屋后种荔枝,则是刚需了。

居住在合江楼,他的菜园子里就有荔枝,《小圃五咏》有写“绛囊悬荔支”。营建新居,种有荔枝,《三月二十九日二首》写道:

门外橘花犹的皪,墙头荔子已斓斑。

树暗草深人静处,卷帘攲枕卧看山。

此诗应是他在惠州的最后一首诗,给我们展现了荔枝图景下的祥和生活。

30年前,离开眉山老家时,他种下了荔枝,并约定等荔枝成熟后就回家吃荔枝,只是,他再也没有回老家。

1090年,在杭州,想起眉山老家的荔枝,他写道:“故人送我东来时,手栽荔子待我归。荔子已丹吾发白,犹作江南未归客。”心心念念啊。

在惠州建新房子,又吃到了荔枝,当是触发了思乡之情,他说:“我生涉世本为口,一官久已轻莼鲈。”在外当官久了,都忘记了家乡的味儿了。而弟弟却为此写下“思归不复为蓴菜”“独数山前荔支好”“荔支色味巧留人”,意思是说,罗浮山下的荔枝巧妙地留住了哥哥,哥哥已经不再想家了。

您看,白鹤峰新居种下的荔枝树,是可以解乡愁的。

愤懑之叹

尽管东坡在59岁生日前的《无题》已经表示“不著一行书”,文字嘛,招的都是祸啊。但吃到荔枝后,却在《荔枝叹》里,强烈地表达了对“岁贡”的抨击。

首先一叹,是万里奔袭送荔枝的快速,“十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催”,那“宫中美人一破颜”,却“惊尘溅血流千载”。

我们知道,在定州时,他在诗里也写过“妃子烟尘动四溟”“回首惊尘卷飞雪”,其态度呢,是“莫遣诗人说功过,且随香草附骚经”“诗情真合与君尝”,管他那么多,咱几个情投意合的朋友,只管读书只管吃荔枝,别去评说历史。

可是此时,饱受文字之累的老人,偏偏还就说起了“功过”,而且,比之“卷飞雪”,此时描绘的是“溅血”,他叹的,是惨烈。

再叹,东汉时的荔枝是由岭南进贡的,与岭南相邻的临武(今湖南郴州临武)长官唐羌上书朝廷请免,和帝批准。可是,后世却没人祭奠唐羌,没人反思,唐玄宗又开始从涪陵进贡了。这是对岁贡机制的历史叩问。

三叹,为底层百姓。“我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏。”尤物是好,但岁贡尤物令百姓苦啊。

四叹,丁谓、蔡襄进贡团茶争宠,可是连忠孝之家的钱惟寅,也进贡牡丹。这是对现实中岁贡的抨击。他揭示的言外之意,这不是人的问题,是机制的问题。

五叹,又恢复福建贡茶了。

东坡的《荔枝叹》,是对岁贡机制的思考,充满了民生关怀和政治的讽喻味儿。

朋友之谊

程之才、周彦质、吴秀才、林抃等朋友都给东坡寄来了荔枝,身处惠州,他已经吃到了广州、韶关、增城、博罗、海丰的荔枝,这些个远程投喂,温暖了苏东坡的寓居生活。

小小荔枝,承载着朋友深情之味。

天伦之乐

东坡迁入新居后,远在宜兴的大儿子来了,“子孙远至,笑语纷如。”“报道先生春睡美,道人轻打五更钟。”“闭门隐几坐烧香。”这段时间的诗文,充满了闲适、平静,以及满满的天伦之乐。

读《三月二十九日二首》,我们可以想象,红果绿叶相间的斑斓色彩之下,儿孙绕膝,先生静卧,闲看远山,好一幅天伦之景啊。

新居墙头的荔枝,见证了老先生沉浸在子孙到来、迁入新居的美好心情。

离别之痛

写下“墙头荔子已斓斑”的20天后,他离开了惠州,“子孙恸哭于江边”,墙头的荔枝,也见证了苏家人的痛别。

此去海外生死未卜。他画了自画像,又给儿子们留下了书信,也许还跟亲自种下的“墙头荔枝”告了别,看了最后一眼,还没来得及给荔枝取个名,就远去了天涯。

十二年前,正是跌宕起伏中,离开黄州路过泗州时,面对那一盘“蓼茸蒿笋”,先生深刻领会到了“人间有味是清欢”,是感悟,是期待。

现在,岭南惠州,他自譬成“累举不第”的当地秀才,平淡下来,细细品味,人间有味是清欢,清欢至味是荔枝啊。

苏东坡给惠州留下了约17篇荔枝诗词书简。从“儿女称呼恐不经”到“恰是当年十八娘”,从羡慕别人能吃到福建荔枝,到“莫言陈家紫,甘冷恐不如”,从“莫遣诗人说功过”到“我愿天公怜赤子”,从“南来万里亦何为”到“南来万里真良图”到“不辞长作岭南人”,我们品到的,不仅有深层思考与重重叹息,更有他对岭南荔枝满满的喜爱感情。

苏东坡的荔枝,充满了历经沧海尝尽起伏的人生百味,充满了由衷的赞美,是思乡的解药,是友人的温暖,有东坡对岁贡机制的反思,也见证了东坡难能可贵的天伦之乐与痛彻心扉的离别。

而今的惠州荔枝,桂味、糯米糍、妃子笑、砸死牛、桂爽、怀枝、山顶荔、山前荔、红美荔,不同时间不同口味不同名字,每一颗都充满了美好生活的美滋美味,要是东坡先生真的“来归”,怕还是要日啖三百颗,还要再叹一声:

人间至味是荔枝。

(老街)