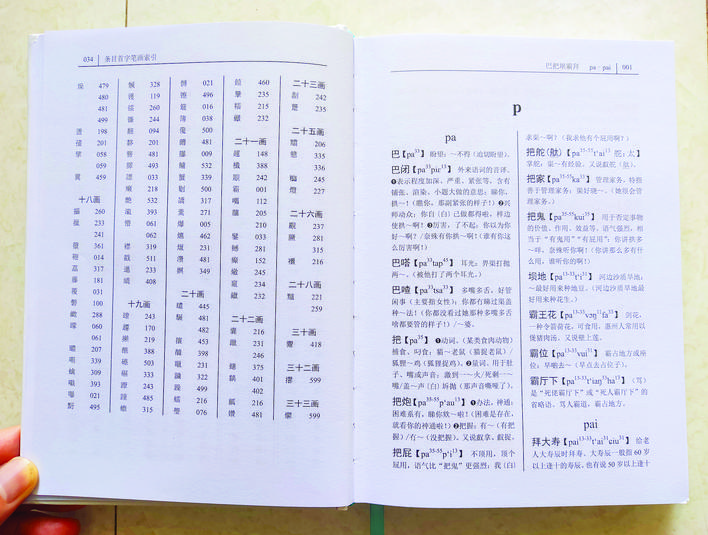

《惠州方言词典》书影。

《惠州方言词典》封面。

作为惠州文化的活化石,惠州方言是我国较为古远、特殊的方言之一。保护和利用好惠州方言这一宝贵遗产,既可展示悠久的惠州历史人文内涵,又可助力提升非物质文化遗产的级别和档次。

政协广东省惠州市委员会编著的《惠州方言词典》,为惠州首部方言词典,全书65.8万字、收词12300多条。该书将惠州方言定义为“以惠州市惠城区的惠州话为代表,与广东省东江上、中游流域的‘本地话’为同一语系”的一种较为古远、特殊的方言之一。

惠州方言印证惠州文明发展史的悠久

从20世纪80年代初开始,语言学界就对惠州方言有专题研究,或曰“深受粤语影响的特殊的客家方言”,或曰“深受客家语影响的特殊的粤语方言”,或曰“非客非粵属性未定的方言”,众说纷纭,莫衷一是。

厦门大学刘镇发教授通过史学、方言学等更宽阔的视野,综合调查研究分析,认为惠州方言与广东东部和北部、江西南部的一些方言群如水源话、尖米话等以及东江中上游一带相近的一些本地话统称为“水源话群”。南开大学刘叔新教授5次带领研究生南下、2次独自南下,共7次到东江流域田野调查,前后历时12年,写下70万字论著,从历史、词汇、语音和语法等方面,详细研究分析,将惠州方言与东江上游土语结合并命名“粤语惠河系”,属粤语支系。不管哪种观点,都说明惠州方言是一种古老且具有独特性的地方方言,印证了惠州文明发展史的悠久源长。

2008年,《惠州日报》原总编辑祝基棠主编57万字的《惠州方言》一书,收录惠州话中的常用词、俗语、谚语和歇后语,并加以注音和释义,成为学、说、用、传以及研究惠州话的工具书,既体现专业性又具通俗性、可读性,既有一定的学术价值,又有鲜明的实用价值,受到读者欢迎,对保护和利用惠州话发挥了积极作用。

政协广东省惠州市委员会高度重视惠州历史文化的研究和传承,为贯彻“保护传承方言文化”精神,精心策划组织本地专家学者,按照科学性、知识性和稳定性的基本要求,历时近七年编纂完成了惠州首部《惠州方言词典》。

《惠州方言词典》在《惠州方言》的基础上作了大幅度的增补和修订,总数达上千处,调整、增补了惠州方言的声、韵、调和音节,词条中剔除谚语、歇后语和大部分熟语,增补新词3600多条。

《惠州方言词典》全书65.8万字,收录12300多个词条,以记录民国初期至今的惠州话日常口头用语为主,以世居惠州市惠城区的老城区中的居民所讲的惠州话为主要收词依据,所收条目力求音义准确、义项完备、释义确切,是一部讲究准确性、可读性和实用性的工具书。

《惠州方言词典》是对惠州方言的抢救挖掘研究

《惠州方言词典》的编纂得到社会各界的大力支持,一批专家、语料合作者和热心人士提供无私帮助,如华南师范大学著名音韵学、方言学专家何伟棠教授在学术上为该书指导把关,撰写序言和数万字专论;南开大学刘叔新教授、中山大学刘若云教授等专家也先后出谋划策,为词典把关定向;华南师范大学魏达纯教授、惠州学院杨烈雄教授、暨南大学甘于恩教授等专家热情地释疑解难;郭宝泉、叶伟强、叶培森、杨维俭等乡贤提供大量语料并参与讨论。

《惠州方言词典》编纂人员经过艰苦的考证,查找吸收学界多年来的研究成果,找到惠州方言日常基本用语的大部分本字或出处,已知相当多的词目来自古汉语(含古方言)和百越语,证明惠州方言历史之悠久和内容之丰富。

《惠州方言词典》将惠州方言定义为以惠州市惠城区的惠州话为代表,与广东省东江上、中游流域的“本地话”为同一语系,使用人口逾百万人,是惠州文化的重要载体,具有重要的历史文化传承、研究价值,成为追溯一座城市发展历程的重要证据之一。

何伟棠教授为《惠州方言词典》作序称,“新编的《词典》因其地方词汇内容的丰富性、特异性,词项意义阐释的精确性,当能让读者、研究者真切地认识一种粤语中深具东江本土特色的、古老而又鲜活的地域方言。”

“以‘惠州话’冠名的这个方言原称‘本地话’。”何伟棠进一步指出,在粤东,“本地话”可大体上依东江作“中、上游”与“下游”的区分。惠州话是东江中、上游本地话的中心与代表。它是虽受客语辐射磨损而东江粤语本土特质依旧非常显著的粤方言。惠州方言作为粤语的一部分,立足于粤东本土,承传着辉煌灿烂的东江历史文化;在现代,它依旧是粤方言东部的重要片区,与共处同一区域的客语共创历史、开拓未来。这样的一种古老而又生机勃勃的方言是值得被尊重和呵护的。

总之,惠州方言是惠州历史的见证,是地域文化的象征。《惠州方言词典》揭示的惠州方言多样性、悠久性,是对非物质文化遗产惠州方言的抢救、挖掘及研究,有助于认识国家历史文化名城惠州的人文内涵,对传承和弘扬惠州优秀传统文化具有现实意义和历史价值。

文/图 惠州日报记者侯县军