1979年《广东画报》第7期一幅反映大亚湾洲冷岛(今东升岛)渔民夜间捕鱼的照片。侯县军 翻拍

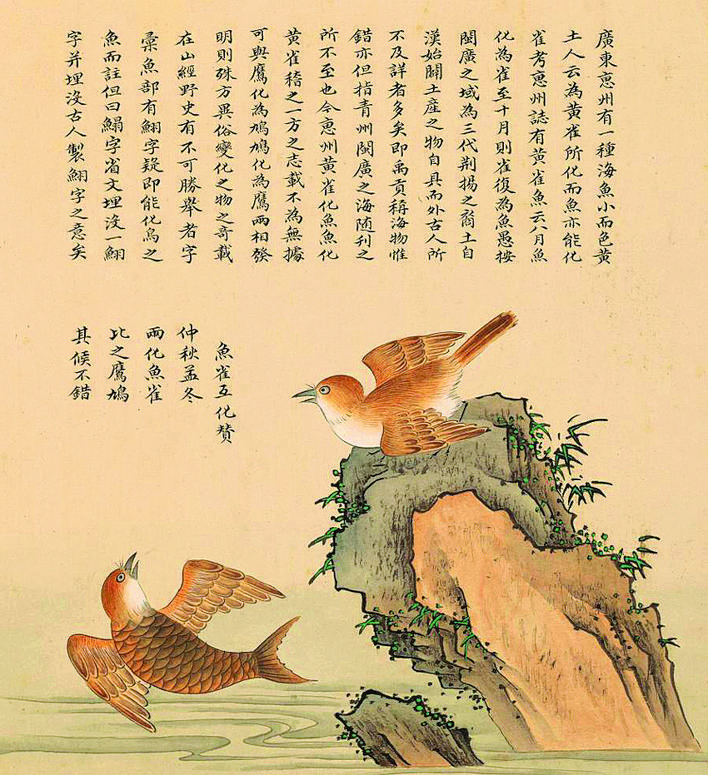

清康熙画家聂璜《海错图》中的惠州海鱼。 侯县军 翻拍

三门岛风光。 惠州东江图片社供图

大亚湾是一个由南向北嵌入陆地30千米的大型山地溺谷海湾,也是广东沿海面积较大的海湾之一,岸线曲折岛礁众多,水面平静宽阔,为广东省沿海最优良的海湾之一。

北有胶州湾,南有大亚湾。优良的海洋环境,孕育出种类繁多的水产,海鲜干货饮誉海内外。

(一)

惠州丰富的海洋资源,在清代康熙年间引起画家、生物爱好者聂璜的关注,其在《海错图》中加以绘录。

《海错图》是一部来自民间的“瑰宝”,由聂璜工笔彩绘并撰文而成,包含340余幅精美工笔图,描绘了300余种海洋生物,是古代海洋生物集大成之作,堪称首部“中国古代海洋生物全书”。

《海错图》记载了不少与惠州有关的物种故事,如书中一篇《雀鱼互化》写道:“广东惠州有一种海鱼,小而色黄,土人云为黄雀所化,而鱼亦能化雀,考《惠州志》有黄雀鱼,云八月鱼化为雀,至十月则雀复为鱼。”聂璜感慨,福建、广东一带有很多土特产,古人都不曾详细记载过,如《尚书·禹贡》描述的“海物惟错”,就没有将福建、广东沿海土特产囊括进去。“今惠州黄雀化鱼、鱼化黄雀,稽之一方之志载,不为无据,可与鹰化为鸠、鸠化为鹰两相发明,则殊方异俗,变化之物之奇,载在山经野史,有不可胜举者。”聂璜还写诗《鱼雀互化赞》云:“仲秋孟冬,两化鱼雀。比之鹰鸠,其候不错。”

此外,该书还有“海和尚”“毬鱼”等相关记述,其中“海和尚”的描述,其原型被研究人员指出是惠州海龟。

根据《惠阳县志》(2003年版)记载,“惠阳县水产品加工历史较长,主要产品有驰名的霞涌金钩虾米、三门紫菜、小桂鱿鱼、澳头酶香淡口大王鱼、藏盐大赤等浅海特产。”

除了鲜活的海产,大亚湾海鲜干货品类众多。渔民捕获海鲜后,为了方便保存,就会做成干货,种类繁多,常见的有鱼干、干贝、鱼胶、鱿鱼干、鱼翅等,每一种都是人间美味。

惠阳民间有顺口溜云:“潼湖谷、新圩粟、秋长沙梨、芦岚柚、水口蔗、大岚木、桔望茶、永湖竹、镇隆荔枝、沥林鱼、矮陂梅菜、沙田脯、霞涌鱼、澳头珠、良井鸡、平潭薯、陈江鹅、马安牯,样样特产名声著。”此说反映惠阳物产多样丰富,其中涉及大亚湾的有霞涌鱼和澳头珠。

霞涌鱼,一般指的是各种鱼干、虾干。走进霞新村、新村村传统渔村,在巷道,经常会看到有渔民在洗鱼仔、晒鱼干,各家楼顶的露台或家门口晒着鱼干、虾干。每年夏季休渔期结束,开渔后,海鲜大量上市后,恰逢天气晴好,正是晒鱼干的好时节。

霞涌金钩虾米也是著名特产。霞涌得名与虾有关。古时,霞涌老圩外有青龙河逶迤入海,形成一个大沙涌,沙质细幼,盛产金钩虾,故得名虾涌,后来雅称“霞涌”。霞涌虾米形如金钩,外皮微红,虾身光洁,色鲜艳有光泽,体形大小均匀,干度足,肉质丰满坚硬,口感和营养极佳。

澳头珠,指的是澳头珍珠,据传在明代就已开始养殖。当地利用丰富的海水资源,通过插核技术,将珍珠贝培育成产珠贝,再经过一段时间的养殖,就可以收获珍珠。澳头珍珠以色泽鲜艳、质地纯净、珠形圆润、光泽度高等特点而闻名,深受消费者喜爱。

(二)

三门岛海域,是大亚湾海产品的一个重要基地。

三门岛紫菜,属海产红藻,喜大风大浪。明代李时珍《本草纲目》云:“紫菜依石,生海上,正青色,取干之则紫色,南海有之。”在潮流通畅、营养盐丰富的三门岛浅海域,水温低、水质好,非常适合紫菜生长。在大亚湾,三门岛的紫菜产量历来较高,久负盛名。紫菜可作汤羹佐料,或直接入馔,味胜山珍,深受大亚湾人和游客喜爱,其制作技艺已列入大亚湾区非物质文化遗产代表性项目名录。

龙虾盛产于三门海峡和白鸭排、马交排、乌头山等海域,每年十月至翌年五六月为盛产期,沿海渔民组织捕捞,新中国成立初期年产量达一千多担。

三门龙虾,大的有八至十斤,最小的有几两重。在食谱中,鲜炒龙虾特别好吃,其肉嫩滑爽口,味道鲜甜,含蛋白质多,营养丰富,还可制成罐头或干品。加工后的龙虾,色泽鲜红,能保持原有精华,是名贵海味之一。三门龙虾销往全国各地,还远销海外,备受中外人士的赞誉。

鲍鱼,著名海产之一,是一种有壳动物,也盛产于三门海峡,新中国成立初期年产量达一千担(一担为100市斤)以上。

“大亚湾沿海的澳头、稔山、吉隆等渔港都有鲍鱼出产,而三门为最有名。”据《惠阳新志(初稿)》(1959年版)记载,“三门鲍鱼干品,很早就闻名了,不仅行销全国,还远销新加坡、马来西亚等东南亚国家。”

据该志记载,鲍鱼栖息于海边礁石岩深处,如耳形,壳贴紧岩石,不易捕取。每年清明后四至十月是鲍鱼盛产期,大亚湾沿海港湾渔民乘退潮之期组织出海,拿着刮刀、箕仔等工具,潜入海里捕取。

鲍鱼从海里捕取回来去壳后,可制罐头或制成干,不论采取哪一种制法,味道清甜,色泽金黄。新鲜鲍鱼煲汤做成鲍鱼火腿,更为清甜爽脆,营养丰富。鲍鱼干品拿来炖猪脚,再加上鸡肉调制,肉滑清甜,香浓可口,更是食谱菜肴中的珍品。

此外,鲍鱼壳用途也很广,可制工业上的珐琅、纽扣等,还可制成中药。

(三)

海洋是一个巨大的宝库。海产品,是大亚湾特色产业之一,为当地经济发展作出了重要贡献。

据《惠阳县志》(2003版)记载,在新中国成立前很长一段时间,大亚湾有与香港、澳门等地进行自由贸易往来的惯例,贸易产品大多数为活海鲜和干鲍鱼、干墨鱼及金钩虾米等。

新中国成立后,水产品的出口从私营转为国营。1956年,水产品出口业务从水产供销公司划出,单独成立澳头食品水产出口组。1956年至1960年,出口量共计1850吨,为惠阳县水产品出口量最高的一个时期。

以久负盛名的小桂鱿鱼为例,这是一种极其美味的海产食品,有诗云:“色欺金嫩三江鮆,实比琼酥十丈松”。《惠阳新志(初稿)》(1959年)记载,“著名全省的小桂鱿鱼,盛产于澳头公社的小桂一带的海中,年产量达三千二百多担。每年冬春二季为鱿鱼盛产期,该公社渔民便组织专业队用网、钓两种方法进行捕捉。”该志还提到,小桂鱿鱼制成干品,色泽金黄,产品畅销全国各地,还远销到新加坡、马来西亚等地。

那段时间,多年在海上漂泊的大亚湾渔民除了在大亚湾捕捞,还将视野拓展到大亚湾外海,机帆船远涉广西北海、福建东山、珠海万山、汕头南澳以及海南三亚等海域,推动大亚湾渔业产量不断攀升。

以澳头公社为例,20世纪60年代初,鱼产量为36万担,其中飞帆渔业大队创下年产10万担的历史纪录,被评为广东省先进渔业大队。澳头公社的年渔业产量一直稳居惠阳地区第一。

目睹当年盛况的大亚湾人如是说:丰富的渔业资源和不断攀升的渔业产量,推动大亚湾在20世纪60年代至80年代成为东江流域最重要的水产品集散中心,成批量的海产品货如轮转,经陆路、海路以及内河航道,输送到惠州、广州,再由惠州、广州销往全国各地及海外。

今天,大亚湾人晒制的海鲜干货,除了送亲朋好友,还能作为旅游特产卖给游客,为家庭增加一笔不少的收入。而随着人们生活水平的提高,一些名贵的花胶、海马等海产品也成了家中常备食材。

(侯县军)