制图 惠州日报社AI媒体应用智能实验室

2022年,一群罗浮文化发烧友,在罗浮山东麓鹿角坑靠近罗阳溪澜石段附近,发现了两处水碓遗址,经过仔细的实地勘察,并查找到一些相关文献资料予以印证,他们确认这两处水碓,是当年山民利用水力舂取香屑的香碓。此事与罗浮制香业相关,是个值得一聊的话题。

壹

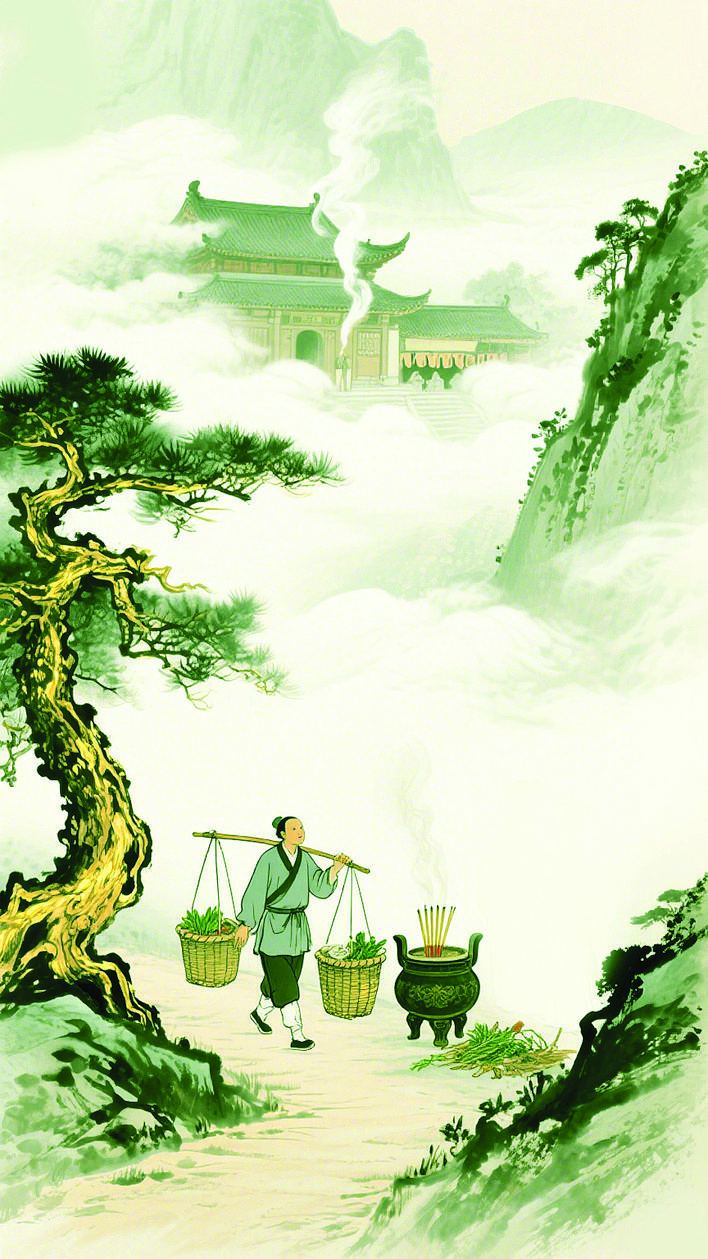

山中水碓家家有,香末舂成即稻粱

罗浮山盛产各类香木。至迟在明代,已普遍使用水碓将这些香木舂成香屑,用以制作香条、香饼等。这些原材料和成品,除满足罗浮山自身用香的庞大需求外,还行销广、惠二郡。明末清初,这一史实就被一些个人笔记所载述,如屈大均的《广东新语》,在其《器语》一章中就说:

罗浮众香之薮,其树木多芳辛酷烈。凡枯柯折干,外皮虽朽,内心甚香。山人每采树之鳞甲名薰陆罗香者,及枫、桂、鸡藤、水松之属,以轓车车水,水激处,百杵齐举,而黄屑成焉。乃以浮滠载之,沿罗阳溪而下,售于广、惠二州。凡为香条、香饼者,皆取给。其香以天生,而末以水成,不费筋力,又有溪流以输运,真栖隐之幸也。

这里所说的“黄屑”,即是用水碓舂成的香粉,是用来制作各种香品的主要原材料。所谓“浮滠”,就是以竹木扎成的筏子,香农们用它载上香碓舂好的香粉,顺罗阳溪飘流而下至泊头,然后转装大船经东江上溯惠州、河源,下达东莞、广州。对此,屈大均说:“这条溪水,旧无名,以山中贩香屑者,时时驾筏往来,名之曰香溪。”又说:“香溪以与山中之药市对。有诗云:采香秋自香溪入,采药春从药市还。”又说:“七十二溪流水香,香随流水出罗阳。山中水碓家家有,香末舂成即稻粱。”还说:“罗浮自是一香山,香使山人不得闲。一棹香溪贩香去,香如尘土满人间。”可见,在明清之际,罗浮山地区的制香业颇为鼎盛。

对上文所说的“轓车车水”和“百杵齐举”,清道光年间东莞人赖洪禧编撰的《浮山新志》也有介绍:

溪流既长,自上下下,势极奋迅,制为车轮,大可二丈,以遏流水,所以激轮使旋。轮心横长八尺,排有四齿,齿迫一碓,碓各有杵,杵各有臼,日夕水声、碓声、轮声不绝于耳。

为此,他特别引用了惠州贡生陈青槐在清道光二十六年(1846年)游罗浮时所作的记述说:

自分霞岭而西而北,蹊路千回,溪声十里,统名蓬莱洞。沿溪多作水碓,承流筑渚,闸而落之,可转巨轮举高杵也。然遇流迅处,却不事此,但如制排齿成轮,齿端各系筒,缀笡水从下激轮转,而机舂自动。日夕过之,闻碓声阗阗。

本文开头说到的那两处罗浮山水碓遗址,就是陈青槐笔下众多水碓中的部分遗存,它们为当年罗浮兴旺的制香业提供了实物佐证。

尤值一提的是,陈青槐所描述的“碓声阗阗”,又在其后继续在山间回响了约近百年。1934年秋,东莞文人张仲葛游罗浮山时,仍然听到“一路瀑布声、松涛声、水碓声远近互答。”(文载1934年《正风半月刊》)可见,直至20世纪三四十年代,罗浮山仍然广泛地使用水碓。这些水碓,虽然并不一定全都是用于舂取香屑,但从屈大均“山中水碓家家有,香末舂成即稻粱”的语境看,当年的制香业是许多山民赖以为生的一项经济产业,说这些水碓有相当一大部分是香碓,应无疑问。

香碓不止出现在罗浮山蓬莱洞一带,甚至在博罗城郊也能听到它“碓声阗阗”。清乾隆年间,进士檀萃寓居博罗时曾有记云:“博罗县北七里,香积寺。寺下溪水可作碓磨。坡公以属县令林抃督成之。至今乡人赖其利,以舂香末。”(见《楚庭稗珠录》)。此又可见,其时生产香末的区域已外延至博罗城郊。

贰

罗浮自是一香山,香使山人不得闲

罗浮香业的旺盛,首先当然得益于天时地利。罗浮山是一座天然的中药宝库,据不完全统计,该山约有各类植物3000多种,其中药用植物占了五成以上,正可谓“篱陌之间,顾盼皆药”“药石所在皆有”(葛洪语)。晋人葛洪之所以会选择在罗浮山栖隐修道,行医济世,这无疑是一个重要的因由。通过葛洪(晋)、陶弘景(南朝)、轩辕集(唐)、胡衍(宋)等历代名医的实践和推广,罗浮山成了远近闻名的医药名山。唐天册万岁元年(695年),武则天专门派女道士往罗浮采药,用以合成“长年药”。唐开元年间,道士司马退之又奉玄宗之命采药于罗浮。宋代文豪苏东坡寓居惠州期间,曾写信邀请著名隐士刘谊访问惠州,说“峤南山水奇绝,多异人神药”。又屡以诗文称赞冲虚观道士邓守安,说他颇集医药,常欲济人,他自己也“闲居蓄百毒,救彼跛与盲”。所谓“百毒”,也就是百药。东坡还亲辟药圃,种了多种药材,如人参、地黄、枸杞、甘菊和薏苡等等,以满足自己和他人的日常所需。明代陈献章在《送李世卿还嘉鱼序》中也写道:“予老且病,行将采药于罗浮四百三十二峰,以毕吾愿。”这位名满天下的岭南大儒,对罗浮山的医药竟也是如此心驰神往。

据方志载:至迟在宋代,在罗浮山冲虚观附近,已形成了一个颇具规模的洞天药市,成为广东四市即药市、香市、花市、珠市之首。相传洞天药市鼎盛之时,入市者盈万,岭南以至东南亚的药商云集于此。马俊声于宣统年间游历罗浮,有记云:“罗浮所产草木药品,附近居民售以谋生者,每天所值一千元。”正如屈大均所言:“香使山人不得闲。”种药、采药、制药、卖药,成了不少山民终年劳作的重要营生。这些药,自然包括了中医药中的重要品类香药。

所谓香药,就狭义而言,即指沉香一类贵重的香料。宋人寇宗奭在《本草衍义》就曾指出:“沉香木,岭南诸郡悉有之,旁海诸州尤多。”元人熊朋来序《陈氏香谱》言:“汉唐以来,言香者,必取南海之产。”清人纳兰常安亦言:“迦南香出粤东海上诸山。”(见《宦游笔记》,迦南今称绿棋楠)。罗浮山无疑就是这“海上诸山”中的重要一座。

明黎民表《罗浮山志》卷四《品物·木品》所记载的罗浮山所产之香“有桂、有沉香、有千步香、有薰陆香”等。葛洪在《神仙传·麻姑》一文里,还对罗浮山沉香树的药用价值作了近乎奇幻的描述,说“神山料木,伤心结露,燃之若太素清雾,气压群芳,其香绵延如日月,经久不绝。”他们这里所记述的,大抵属狭义的香品。若就广义而言,那就更是种类繁多、屈指难数了。葛洪在他的《肘后备急方》中,便记录了许多使用罗浮山香药疗病的医方,如用于治疟疾的附子,治创伤的黄柏、黄芩等,都是香药。相传葛洪的妻子鲍姑以艾灸济世,活人无数,而艾草也是一种香药。葛洪夫妇以香药疗病的传统,得到继承和发展,如宋代的《三因方》中所记录的“五香连翘饮”,即以沉香、丁香、麝香、木香和乳香入药组方,治疗积热结核等疾病,疗效颇著,成千古名方。明代罗浮道士在整理古方的基础上用数十味中草药炼制的百草油,其中所用陈皮、薄荷、樟脑、丁香等,也都是香药。香与药同源,大抵而言,凡是本草多可制香,所有香品皆能入药,香药在洞天药市中占有着极大的比重。从这个意义上说,罗浮山的药市,其实也不妨称之为香市。它与东莞寮步的香市只是一江之隔,也是当年莞香的主要产区之一。

叁

罗浮自有通津处,仔细推寻一瓣香

香既是治病疗伤的重要中草药,又是民间民俗活动中熏香辟秽的重要物品(如端午节的香囊和七夕的香花水等),更重要的是,香在佛道二教中具有着不可或缺的实用价值和精神内涵。佛家的“心香为本,物香为用”“香气成云,充满十方一切虚空”;道家的“道由心学,心假香传”“万法之中,焚香为先”。焚香礼圣,是道佛二教活动的重要规仪,也是广大信众修行时以表诚敬的精神信物。罗浮山是道书所称的第七洞天和第三十四福地,自葛洪之后,历来都是岭南道教的祖庭,宫观林立,道士众多。佛教的情形亦复如是。“博罗佛化盛于唐而始于梁”,据《广东通史》介绍,六朝大兴佛教时,广东各地兴建大小寺院有87所之多,而其中始兴郡11所,广州城19所,邻近广州的罗浮山4所,加上山下的龙华寺,共有5所。唐代高僧道世在《法苑珠林》指称:“循州在一川中,东西二百,南北百里,寺极丰渥。”所谓“循州一川”即指东江,其“东西二百,南北百里”,正是古代惠州的行政地域,而域中“寺极丰渥”,可觇知广惠两郡佛教的繁盛,而香的需求量亦当可想见,尤其是每逢各种神诞和节日,用量更是惊人。东莞学者容肇祖1933年游罗浮黄龙观时,曾抄录了该观公示于大殿的每年各位神圣祖师的诞期牌,显示从正月初一的“天腊之辰”、初五的“玉皇大帝诞”,二月初三的“葛大真人诞”,九月初九的“九皇诞”直到十二月廿五日的“玉皇大帝下降日”,共23项,几乎平均每月2项。(详见容肇祖《罗浮山游记》)每逢这些重要神诞和节日,四方信众骈集,香火鼎盛,对各类香品的需求猛增。佛寺庵堂的情形亦大体如此。

明清二代的罗浮香业,至少遇上了二次难得的时代机遇。第一次是在明朝初期,三位皇帝即朱元璋、朱允炆、朱棣,接连下旨严禁民间使用“番香”(即从国外进口的各种香料)。特别是建文三年(1401年)那次,明确规定:“祈神拜佛所烧之香止用我国松香、柏香、枫香、黄连香、苍木香、蒿桃香木之类,或合成为香,或为末,或各用以此为香,以表诚敬。”这就为本土香的大行其道打开了方便之门,大大促进了罗浮香的生产。第二次是清朝初年,朝廷为抵御郑成功的反清活动,强行在东南沿海实施迁界,坚壁清野,岭南许多地处海边的香料产地遭到毁灭,罗浮山却因不在迁界范围而免祸得利,成为该地区所剩不多的香料产地而身价骤增。屈大均的《广东新语》等私人笔记对兴旺的罗浮制香业的记述,正是对这一历史事象的真实反映。

总之,在疾疫防治和宗教活动的双重需求和交互影响下,构成了岭南地区用香的巨大市场需求,罗浮山的种香、采香、制香、贩香、用香的产业链因此而逐步形成,成为惠州民间一项颇为重要的经济产业,是明清二代甚至于民国初年惠州社会经济图谱中不可或缺的组成部分,值得进一步挖掘和研究。 (吴定球)