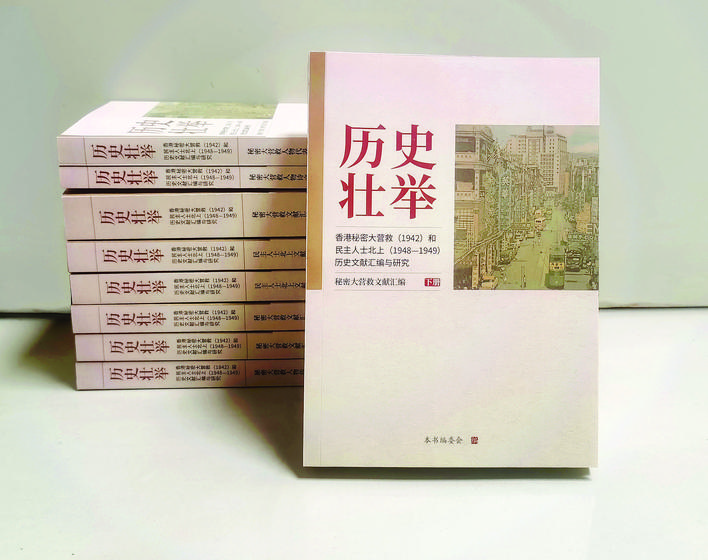

项目研究成果。图片来源:市委党史研究室

惠州日报讯 (记者欧阳成 通讯员沈晓辉)近日,由市委党校(市委党史研究室)和惠州开放大学联合申报的2023年度重点项目《历史壮举:香港秘密大营救(1942)和民主人士北上(1948-1949)历史文献汇编与研究》获中央党史和文献研究宣传专项引导资金领导小组办公室批准结项。验收评审组认为,项目“对史料的逻辑梳理与研究及对亲历者回忆录的互证侧证,形成了超出理想预期的一整套成果”,“在相关研究领域的资料征集和研究高度方面有新突破,具有较高学术价值和社会意义”。

本项目于2023年11月获批立项。此后,项目组按照立项内容要求及总体设想,整合全市党史系统、党校系统、惠州开放大学、惠州日报社等单位的党史专业骨干共50人,对香港秘密大营救和民主人士“北上”的文电文献、亲历者回忆录等进行资料搜集,共搜集到史料1000多万字、视频50多个及照片300余张。经去伪存真的考证,由此及彼的联系,由表及里的分析,由分到统的综合,最终形成有关香港秘密大营救及民主人士“北上”活动现有资料条件下的整体性史料梳理与学术表达,5册8书共300万字的项目成果,不仅远超立项预期,更做到了补史之缺、续史之无、详史之略、纠史之错。

过去,对于秘密大营救的史料征集和研究,散见于《南方局党史资料》《周恩来书信选集》《广东革命历史文件汇集》等书籍以及各地的党史资料汇编中,学术界很少有人对其进行系统梳理、收录和研究。1984年4月3日,中共中央统战部在北京召开征集抗日战争我党从香港抢救文化人士专题史料座谈会(连贯、曾生等参加会议),主要征集有关秘密大营救亲历者回忆录。2015年深圳龙华新区组织编辑《白石龙大营救文献》,但收集的文电书信和回忆录较少,且没收录我党在香港文化抗战内容。

此次史料收集规模空前,具有史实完整准确、时间跨度大、涉及内容广等特点。项目组主要以实地征集和询函的方式,先后组织成员前往亲历者历经地北京、香港、澳门、重庆、桂林、烟台、大连、广州、深圳、东莞、江门、河源等地进行深入调研,搜集史料、人物传记、历史视频和照片。项目成果在党史研究领域取得了新的突破:一是首次对1942年香港秘密大营救文献资料进行全面系统梳理,形成了具有较高学术价值的珍贵历史资料。项目组把握和审视全局,注重历史和逻辑的统一、历史空间和时间的统一,为读者呈现学术界对秘密大营救的研究如何由浅及深、由表及里、由模糊到清晰、由讹传到厘清、由泛论到专论的全过程。二是首次全面系统梳理香港秘密大营救的大事纪要,厘清了秘密大营救的时间表和路线图。本项目以编年体形式,全面系统地梳理这一重大历史事件的完整脉络,通过厘清时间线、还原关键细节、整合散佚史料,为这段光辉历史建立完整的纪事框架,体现了以点带面、点面结合,反映相关事项的全貌。注重选择重要历史人物和重大事件,注重归并整合,体现论从史出、史论结合,不仅系统地概述了历史事件的进程,还深入揭示了重要事件的发生、演变及其内在联系。三是首次全面收集整理文化界人士在香港抗战文化作品,呈现文化名人在香港抗日宣传的集体场景图。本书共收集了诗词作品95首,报刊图书作品39种,戏剧电影作品23部,绘画书法作品70幅,全面收集了全民族抗战以来,文化界人士在香港文化抗战的作品。这些作品不但为中国共产党领导下的抗战文化研究提供第一手材料,更让人们跨越时空,回望和见证抗战时期的中华民族的不屈和顽强,其永不熄灭的艺术光芒,吹响传承与奋进的时代强音。

由于大营救是“秘密”进行的,加上史料的散失,因此对于营救的人数和基本情况比较模糊和零乱,项目组在深圳中国名人大营救纪念馆提供的277位文化名人的基础上,通过亲历者回忆录和个人传记等资料查找线索,初步得出当时营救的文化名人为340人左右(有些尚在进一步求证),并且找到亲历者在香港的工作、生活情况以及新中国成立后的贡献。