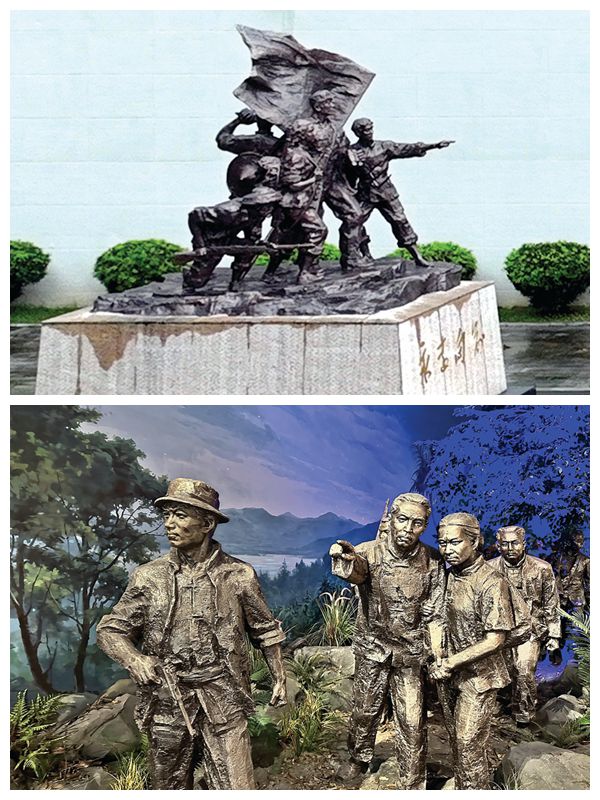

图一 东江纵队纪念雕塑。 图二 馆内形象展示了广东人民抗日游击队实施秘密大营救的场景。

暑假期间,惠州市东江纵队纪念馆迎来一批又一批参观者。

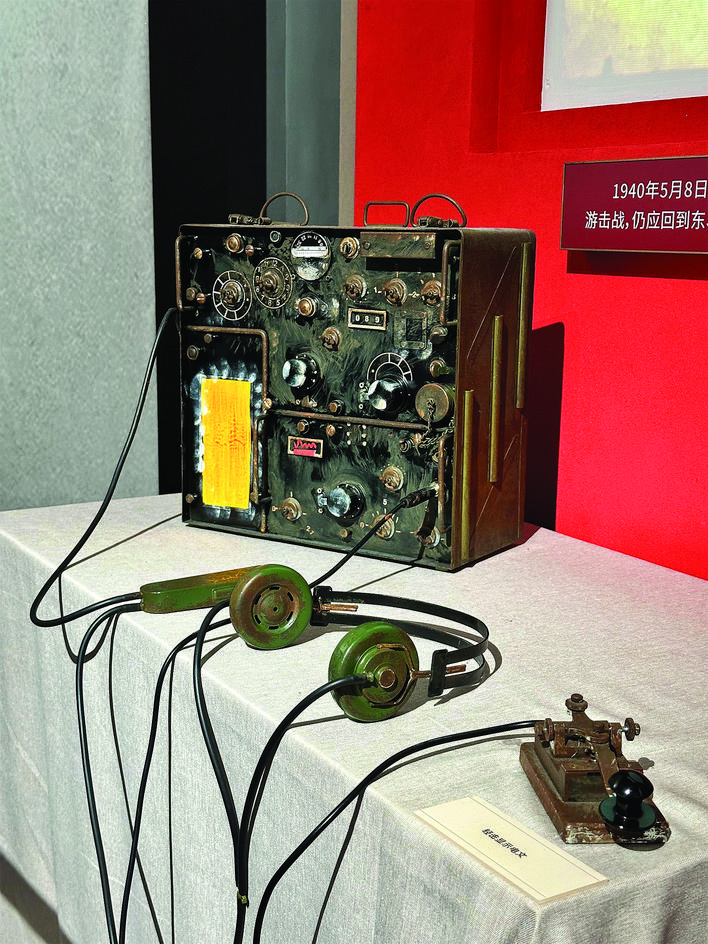

馆内展出的仿制发报机。

升级改造后的东江纵队纪念馆基本陈列以“华南人民抗战的光辉旗帜”为主题。

曾经印制东纵机关报《前进报》的印刷机。

东纵战士陈础伪装身份时穿着的旗袍。

东纵纪念馆“镇馆之宝”

滔滔东江水,巍巍罗浮山。红色的火种,在这里燃烧。

作为华南敌后抗日游击战争的指挥中心,坐落在惠州市博罗县境内的罗浮山见证了东江纵队浴血奋战的峥嵘岁月。以东江纵队为主力的华南抗日武装,与八路军、新四军一道,被朱德誉为“中国抗战的中流砥柱”,东江纵队被中共中央军委誉为“广东人民解放的旗帜”。

如今,坐落在罗浮山冲虚观旁的惠州市东江纵队纪念馆,以近1500平方米的展陈空间、180余张珍贵历史照片、110件(套)革命文物,配合多媒体互动、场景复原等创新手段,全景式展陈着东江纵队在中国共产党的领导下坚守敌后、浴血抗战、保家卫国的英雄史诗。

今年2月,这座纪念馆完成开馆20余年来最全面的升级改造后重新开放。其基本陈列《华南人民抗战的光辉旗帜》近日入选中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局联合公布的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单,成为向世人传递红色精神的重要窗口。

日前,记者走进这座纪念馆,通过观看历史照片、革命文物,聆听讲解员的讲解,深入了解纪念馆背后的抗战故事。

一支队伍的史诗

孤悬敌后的华南抗日劲旅

步入东江纵队纪念馆,首先映入眼帘的是“华南人民抗战的光辉旗帜”主题雕塑。雕塑以生动的姿态,展现东江纵队战士们英勇无畏、奋勇抗敌的场景;红色的“东江纵队”四个大字,不仅彰显着这支英雄队伍的赫赫威名,更展现了华南人民抗战的热血与力量。

讲解员陈慧钰介绍,广东人民抗日游击队东江纵队,是在抗日战争进入战略相持阶段后由中国共产党创建和领导的一支敌后抗日武装。虽然其正式成立于1943年12月,但早在1938年就开展了抗日武装斗争。

1938年10月12日,侵华日军在大亚湾登陆,相继占领惠州、广州等地。日寇入侵惠州和东江下游地区后,东江人民抗日武装发展迅速、战绩彪炳。日军登陆大亚湾的3天后,东莞抗日模范壮丁队成立。1938年12月2日,惠宝人民抗日游击总队诞生。这两支队伍携手抗日,不断发展壮大。1940年9月,这两支抗日武装组成广东人民抗日游击队;1943年12月2日,广东人民抗日游击队东江纵队正式宣告成立。

“在东江纵队正式成立前,其英勇顽强就已让日寇闻风丧胆,而实施秘密大营救更让其蜚声中外。”陈慧钰介绍,馆内特别设置了“伟大营救护文脉”部分,生动介绍了以广东人民抗日游击队为主力实施秘密大营救的伟大壮举。

1941年12月,日军占领香港,大批知名爱国民主人士、文化界人士和国际友人滞留在港,处境危险。广东人民抗日游击队接到营救任务后,克服重重困难,成功营救了何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋等800多人。茅盾称之为“抗战以来(简直可以说有史以来)最伟大的抢救工作”。

东江纵队正式成立后,从南到北不断袭击广九铁路平湖、天堂围、常平、新塘等车站的日伪军,使这条交通大动脉始终不能正常通车。1944年8月,“土洋会议”决定,创立罗浮山以北、翁源以南,东江、北江之间的根据地。1945年5月,东江纵队领导机关迁入博罗县罗浮山;7月,中共广东省临委在罗浮山冲虚观召开干部扩大会议,史称“罗浮山会议”,执行党中央建立五岭战略根据地的指示,使我军在南方有一个坚强的战略基地,使华北、华中和华南三大敌后抗日战场南北呼应,为彻底打败日本侵略者作出了重要贡献。

东江纵队从无到有,从小到大,从弱到强,发展成为拥有1.1万多人的抗日劲旅,累计对日伪作战1400余次,毙伤日伪军6000余人,牵制了华南数万日军。这支孤悬华南敌后的队伍,在日、伪、顽军包围夹击下,坚决执行中共中央指示,紧紧依靠人民群众,创建和发展人民军队,建立抗日民主政权,坚持独立自主的游击战争,创造性开展城市游击战和海上游击战,配合全国抗日战场和盟军对日反攻,与琼崖纵队一道被中共中央军委誉为“广东人民解放的旗帜”。

一部机器的传奇

烽火中文化抗战的见证者

在东江纵队纪念馆内,一台重达千斤、通体黝黑的印刷机格外引人注目。这是曾经印制东江纵队机关报《前进报》的印刷机,是该馆的“镇馆之宝”、国家二级文物,更是东江纵队在艰苦环境中坚持文化抗战的生动见证。如今,这台印刷机依旧锃亮,仿佛在告诉每一位参观者:铅字与子弹一样,可以击穿黑暗。

1941年,原《博罗日报》社长、进步人士陈洁通过多方募资购回这台印刷机,用于《博罗日报》印刷。1944年,日军多次发动大扫荡,为了避免印刷机落入日寇手中,陈洁等人将机器拆解埋在农民陈锦青家里。

东江纵队领导机关迁徙到罗浮山后,陈洁将印刷机的埋藏点告诉了东江纵队。为了突破敌人重重封锁,10多名战士不敢走大路,翻山越岭,硬是用扁担将这部重达千斤的印刷机运到罗浮山交给《前进报》社使用。

“有了这台印刷机,《前进报》实现了从油墨印刷到机械铅印的质的飞跃,印刷质量和数量大幅提升。”陈慧钰介绍,实现机械铅印后,《前进报》的发行范围从东江解放区扩展到珠江、西江、韩江、粤中等游击区和兄弟部队驻地,及时报道东江抗日根据地的新闻,宣传中国共产党的抗日主张、方针和政策,产生了极大影响力。

抗战胜利后,东江纵队北撤,无法把印刷机带走,只好将其拆散埋在罗浮山朝元洞附近。新中国成立后,印刷机被运往惠阳印刷厂继续使用。2003年,这部印刷机被交予东江纵队纪念馆收藏。这台印刷机,见证了那段烽火连天的岁月,也见证了中国人民在文化战线上的坚韧与智慧。

一件衣服的使命

秘密战线上的“情报战袍”

在馆内的展柜中,一袭红色丝质旗袍静静陈列。灯光透过玻璃洒在缎面上,炽烈的红如同跳动的火焰,旗袍上朵朵梅花刺绣傲然绽放,辉映着东纵战士坚定的革命信仰。在那个战火纷飞的年代里,这不是普通的服饰,而是穿在战士身上的“情报战袍”。

这件旗袍是东纵战士陈础的个人物品。1944年,陈础与有着同样信仰的颜石结为夫妻。婚后,两人的家就成了交通情报站的秘密据点。作为地下交通员,陈础巧妙地周旋于敌人眼皮底下,搜集各方面情报、传递文件、输送有志青年到游击队、宣传我党的革命思想,有时甚至要化装到敌人内部打听消息。为了开展好秘密交通工作,擅长刺绣活的陈础缝制了这件红色丝质旗袍,主要用于执行秘密任务伪装身份时穿着使用。

展柜旁,一把巴掌大的微型木制算盘同样引人驻足。这是陈础开展财务工作的“秘密武器”,其设计巧妙,体积小、便于携带和隐藏。这把算盘不仅是她工作的得力助手,更是她在艰苦环境中总结出的革命智慧的结晶。

文物不语,却诉说着无尽的红色传奇。在这里,一件件革命文物,不仅见证了先辈的战斗智慧、无畏勇气与家国担当,更是激励后人铭记历史、传承红色基因的宝贵财富。

一趟红色旅程

“可听可触可感”的立体课堂

暑假时期,东江纵队纪念馆迎来了参观高峰期。一批又一批参观者前来,在历史的回响中缅怀东纵英雄,让红色基因在行走与感悟中悄然传承。

今年2月28日,历经升级改造的东江纵队纪念馆重新敞开大门。以“华南人民抗战的光辉旗帜”为主题的基本陈列,通过“南国烽烟举战旗”“中央指示扭危局”“伟大营救护文脉”“亮剑挥戈势如虹”“北撤南征立新功”五大展区,编织出一幅立体的历史长卷。这里没有枯燥的文字堆砌,而是通过多媒体互动、场景复原、光影剧场等手段,生动再现了东江纵队在党的领导下孤悬敌后、浴血奋战、营救文化精英与国际友人的光辉史诗。丰富的展陈手段,构建了“可听、可触、可感”的立体课堂,让沉睡的红色记忆在互动中苏醒、在体验中鲜活。

改造后的东江纵队纪念馆,更像一座精心设计的“精神学堂”。基本陈列展厅、研学厅、东纵足迹长廊、户外景观区、文创区各司其职,教育功能与服务设施自然交融。内容上,结合党史研究最新成果,突出党的领导,立足本土特色,将东江纵队开辟华南敌后战场、创造性开展城市游击战和海上游击战、实施秘密大营救以及罗浮山会议召开、中共广东区党委成立等重大事件娓娓道来,清晰勾勒出罗浮山作为华南敌后抗日游击战争指挥中心的历史坐标。

“展陈内容丰富生动,更给人心灵上的触动,这激励着我们要继承先辈的遗志,坚定理想信念,不断奋勇向前。”大学生梁鑫的感慨,道出了许多参观者的心声。作为广东省爱国主义教育基地,东江纵队纪念馆打破馆内空间限制,与罗浮山景区内多个景点联动,打造精品红色研学路线,让红色教育从“静态观看”变为“动态行走”。自2003年开馆以来,东江纵队纪念馆已接待参观者超1500万人次。其中,今年2月升级改造重新开放以来,已接待超20万人次参观。

知所从来,方明所去。东江的波浪记得抗争的勇毅,罗浮的草木藏着信仰的密码。这座纪念馆里的每一件文物,都是连接过去与未来的纽带:让我们在回望中锚定初心,在前行中笃定方向,续写新的荣光。

文 惠州日报记者朱丽婷

图 惠州日报记者汤渝杭