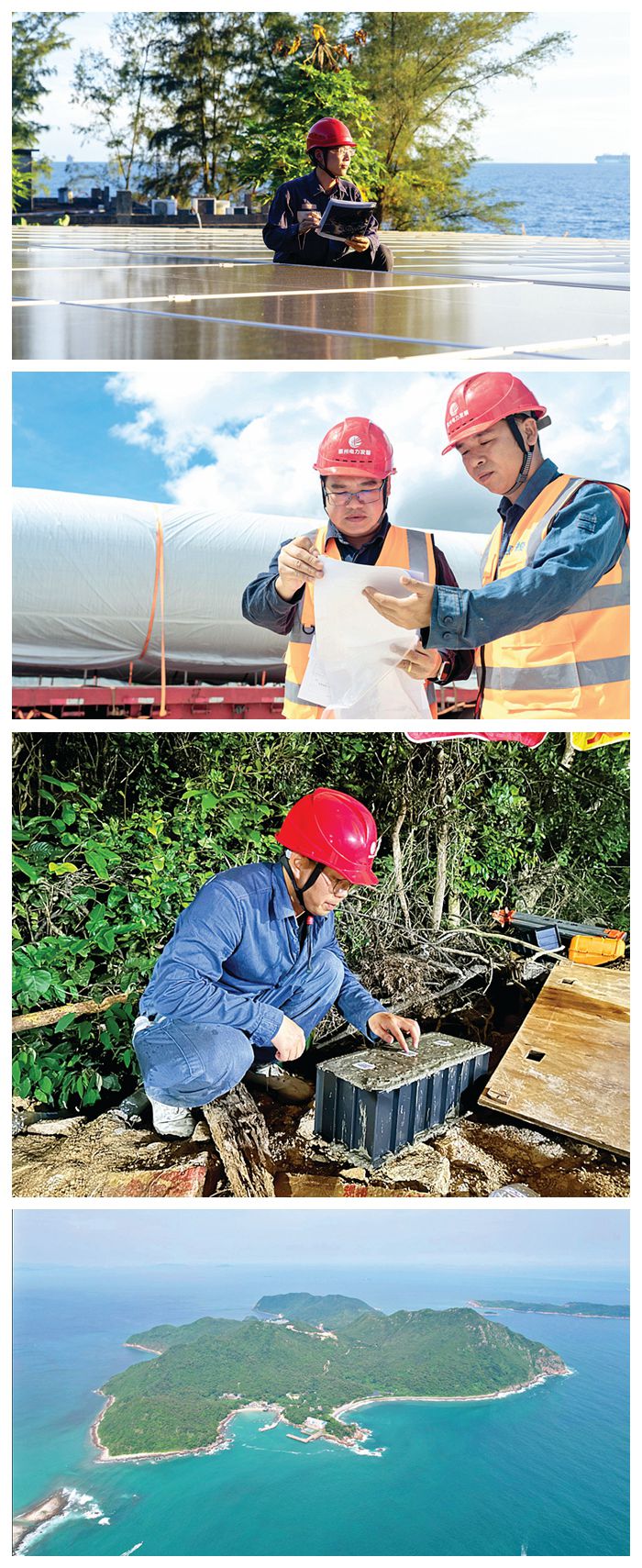

图一 惠州市电力发展有限公司旗下惠州市焕能电气安装有限公司的工作人员正在巡查养虾池屋顶光伏项目建设进度。 图二 惠州市电力发展有限公司旗下广东惠电投综合能源服务有限公司的工作人员在三门岛码头清点验收刚运抵的风机设备。 图三 惠州市电力发展有限公司旗下惠州市新科创工程建设监理有限公司的工作人员正在检测风机混凝土基础预制试块的养护状况。 图四 三门岛。

8月18日上午,随着亮灯仪式的启动,广东首个100%新能源多能互补海岛微电网二期工程——三门岛妈湾村民小组微电网正式竣工投运。这一工程不仅为三门岛“柴油发电时代”画上句号,开启“零碳供电时代”新篇章,更成为粤港澳大湾区海岛能源转型可复制、可推广的标杆。

三门岛是惠州辖区内距离陆地最远的常住居民海岛,受自然条件、技术瓶颈等限制,该岛长期隔绝于陆地电网之外,“用电难”成为岛上村民心头的一块大石。

群众的急难愁盼,就是团队攻坚的“冲锋号”。2024年初,在南方电网广东惠州供电局统筹下,惠州市电力发展有限公司联合惠州大亚湾供电局率先启动三门岛北扣村民小组微电网项目,团队克服海上施工风浪大、设备运输不便、台风暴雨频发等多重考验,成功让北扣村民小组告别“柴油依赖”,终结了三门岛“用电难”的历史。

首期项目告捷,惠州供电局随即向纵深拓展更大规模的零碳场景目标迈进。今年3月,妈湾村民小组微电网二期工程启动。惠州市电力发展有限公司整合内部资源,统筹旗下广东惠电投综合能源服务有限公司、惠州市焕能电气安装有限公司、惠州电力勘察设计院有限公司、惠州市新科创工程建设监理有限公司、惠州市鸿业电力信息科技有限公司、惠州市龙源电力技术服务有限公司等6家子公司,创新构建“投资—设计—施工—监理”全链条协同模式,以“一站式用能服务”理念,凝聚多方合力、攻克重重阻碍,为妈湾村民小组铺就一条稳定可靠的“零碳路径”,并成功打造出离网型微电网清洁能源应用的示范样本,为全国远海孤岛能源建设写下了崭新一页。

运输破局

海上“开道”,让“巨无霸”平稳上岛

在电网建设的宏伟蓝图中,勘察是先行引路的“指南针”。作为妈湾村民小组微电网工程的“关键前置课题”,项目启动后,惠州电力勘察设计院迅速组建勘察队,开启首轮登岛勘察。彼时的妈湾村民小组,能源供需数据零散无序,地质结构和气象规律等基础数据必须经多次现场勘测校准,这让勘察工作刚启动便遭遇“硬骨头”。惠州电力勘察设计院副总经理戚杰带领勘测团队30余次登岛踏勘,足迹遍布三门岛,形成一份精准的勘察报告,并据此为三门岛量身定制风光储多能互补设计方案,更为项目顺利推进筑牢坚实根基。

勘察定“方向”,设备则是零碳供电“硬件核心”。三门岛海洋环境对电力设备要求苛刻,广东惠电投综合能源服务有限公司总经理助理、项目负责人赖凯国辗转上海、江苏等地考察比对,最终从四家企业中精心筛选出风机、海岛型光伏板及储能设备,化解了设备难题。

核心设备敲定,运输难题随即成为项目推进的“拦路虎”:储能箱长10米、单个储能柜的重量就达30吨——这些“巨无霸”不仅体型庞大,而且对运输稳定性要求极高,如何让它们从大陆平稳抵达三门岛,成了团队亟待攻克的首要难关。

海上运输首先要面临的是风浪挑战:千吨货轮在海浪中颠簸,若储能装置移位或磕碰,轻则延误工期,重则直接报废。针对这一风险,项目团队没有蛮干,而是先做“功课”——以科学测算与模拟为基础,反复推演海浪冲击力、模拟货轮颠簸轨迹,最终创新设计出“液压锚定系统”攻克难题:在千吨货轮上精准设置多个锚点,通过吊车构建起一个立体支点网络。当运载储能装置的货车稳稳“嵌入”这些液压支点后,哪怕海浪再汹涌,储能装置依然能如磐石般纹丝不动,用工程力学给储能装置牢牢装上了一道“安全锁”。

除了海上运输的风浪考验,海上装卸同样是行业公认的难题——其作业效率与安全性受制于风浪、潮汐,有效作业窗口期极短,且风险系数极高。为攻克这一难关,项目团队上演了一场与风浪赛跑的“精准时机狙击”:

一方面,技术团队依托高精度气象预报系统,构建专属“天气窗口”分析模型,通过实时数据研判精准锁定每一个低风浪作业时段,为装卸作业争取稳定、安全的有效时间。另一方面,提前对海运船只甲板、卸货码头平面进行毫米级精确测量;将风机发电机组设备拆解为模块化单元,依据甲板与码头平面布置图,按模块化单元多次模拟设备装卸顺序与卸货路径。这种“码头华容道”式的规划,不仅顺利实现多个超长设备的安全吊卸,还为大型吊车、特种运输车辆预留出通畅的进出作业通道,保障了整体流程高效运转。

凭借一系列高科技手段的应用与精密的流程组织,项目团队最终成功破解了海上运输与装卸两大行业难题,为大型设备的海上转运提供了可靠解决方案。

巨叶闯关

智驭狭窄通道,破解“绿色运输”难题

当“巨无霸”安全靠岸,更严峻的考验接踵而至:彼时三门岛正值雨季,岛上山路狭窄弯急坡陡,雨水冲刷后的路面泥泞湿滑,大型设备稍有不慎便可能打滑或磕碰,陆上运输难题亟待破解。

“路不行就修,坡太陡就推!”面对困境,项目团队打出“勘测改造+装备适配+现场攻坚”的组合拳。

一方面开展全程勘测与道路改造。提前数月对全线路况、涵洞进行勘测与数字化建模,并对狭窄路段和薄弱涵洞进行临时改造,打造一条“专属通道”。

另一方面对现场痛点精准攻坚。组建吊装精锐团队,针对山路核心问题施策——湿滑路面铺撒碎石并压实,构建摩擦力充足的临时基面,防止车辆打滑;陡坡节点部署装载机、推土机提供后方推力,避免设备“溜坡”。

这套“清障+铺路+助推”的实操方案,成功破解汛期山路运输难题,储能装置得以稳稳驶向安装点,顺利完成“扎根”。

储能装置落地后,团队即刻转战更艰巨的挑战——风机叶片运输。27米长的叶片、29吨重的风机部件,不仅要应对狭窄的山路,还需满足“不伤一草一木”的绿色要求。

面对这道“绿色运输”的难题,赖凯国带领团队扎进三门岛的运输现场。他们沿着蜿蜒山路步步排查,用记号笔在岩壁标注急弯角度,在地面画出轮迹线,精准记录每处需预留的转向空间、每丛需保护的原生植被。数周驻岛攻坚期间,赖凯国把会议室变成“临时作战室”,桌上摊开的运输路线图被红笔标注得密密麻麻。团队常常围着图纸连夜讨论,手电筒光束在纸面游走,模拟叶片过弯时的临界轨迹。10余次推演中,光束勾勒的弧线与现场实测数据反复比对校准,成为运输方案的“动态校准尺”。历经两个月攻坚,终于在7月11日让崎岖山路蜕变为“绿色通途”,为风机顺利进场筑牢了根基。

针对风机叶片运输问题,惠州市焕能电气安装有限公司董事、党支部书记杨威因地制宜,采用扬举车运输破解“风机叶片空中转体”的难题,并对扬举车进行量身改造,让其变短、变灵活。运输当天,改造后的扬举车缓缓行驶在狭窄山路上,叶片如“灵活的巨臂”,随弯道精准转动,全程未损伤一株灌木,顺利送抵山顶。在后续风机安装环节,团队再添保障——采用“一台主吊+一台辅吊”的协同吊装方式,精准平衡风机各部件受力点,既提升了安装安全性,又保障了精度,最终形成“运输—接收—施工”的闭环,确保设备安全落地后能高效投运,为微电网后续并网发电筑牢“硬件根基”。

能源蝶变

清洁电力照亮海岛民生与产业

2025年8月,海风轻拂着妈湾,风机的叶片徐徐旋转,连片的光伏板在阳光下泛起微光——三门岛妈湾村民小组第二期微电网正式启用!这意味着妈湾村民小组从此告别了“柴油机轰鸣”的发电时代,步入了清洁、稳定、绿色的能源新纪元。

变化最先反映在村民的笑脸上。过去近3元/度的用电成本,如今直降至0.63元/度;酷暑天里,冰箱再也不会因断电导致食物变质,村民再也不用攥着蒲扇熬热夜,打开空调就能享受阵阵凉风。更让大家惊喜的是海岸通道上的光伏长廊:深蓝色的光伏板架起遮阳棚,白天能发电,傍晚就成了村民饭后唠嗑、孩子追逐玩耍的“新客厅”。“以前就盼着‘用好电’,现在电不仅好用,连走路都有凉快地儿,这日子越来越有奔头!”村民的心里话,成了对这个项目最实在的认可。

土生土长的妈湾村民李建传,最近天天“泡”在自家老房子里收拾——微电网带来的稳定电力,让他搁置多年的“民宿梦”终于有了盼头。“以前晚上在家,耳边总绕着柴油机的轰隆声,机器一启动,整个村子都震得慌,我从小就是听着这声音长大的。”李建传回忆道,过去村里几户人家得凑钱合用一台柴油机发电,虽说每月能省点钱,但供电时断时续,别说开民宿,连日常照明都没保障。“老房子靠着海,推开窗就是海景,以前总怕没电留不住客人,只能眼睁睁看着想法落灰。”如今依靠“风光储”一体化微电网,再也不用为用电发愁,他盘算着把老房子改成带观海阳台的民宿:“让更多人来看看咱妈湾的海,也让日子再红火点。”

村里餐厅经营者邓雪娥,也因通电卸下了多年的“心病”。提起过去缺电的日子,她仍忍不住叹气:“以前舍不得多开一会儿柴油机,夏天晚上热得睡不着,就揣着草席跑到海边找凉快地儿躺着,赶上刮风下雨,又得慌慌张张往回跑。”更让她头疼的是餐厅经营:冰箱不敢多开,每天买回来的肉、菜必须当天卖完,倘若遇上生意不好,食材只能腌制保存。“那时候过日子就像‘掐着电门’,处处紧巴巴。”现在不一样了,餐厅里的冰箱24小时运转,空调随时为客人送来清凉,“再也不用为食材保鲜发愁,客人也比以前多了,收入也跟着上涨!”

如今,妈湾村民小组新能源实践不仅解决了村民的基本用电需求,更给海岛产业发展注入了新活力。而惠州市电力发展有限公司在三门岛的新能源实践,更给粤港澳大湾区海岛能源革命写下了“技术可行、民生可享”的样板——让清洁电力不仅能点亮海岛,更能照亮村民的幸福生活。

本组文字 惠州日报记者骆国红 通讯员陈丽莎 温秀云

本组图片 由惠州市电力发展有限公司提供