抗战时期,惠州版画家梁永泰创作的《冒着敌人的毒气前进!》,记录了日寇发动毒气战的罪行。侯县军翻拍

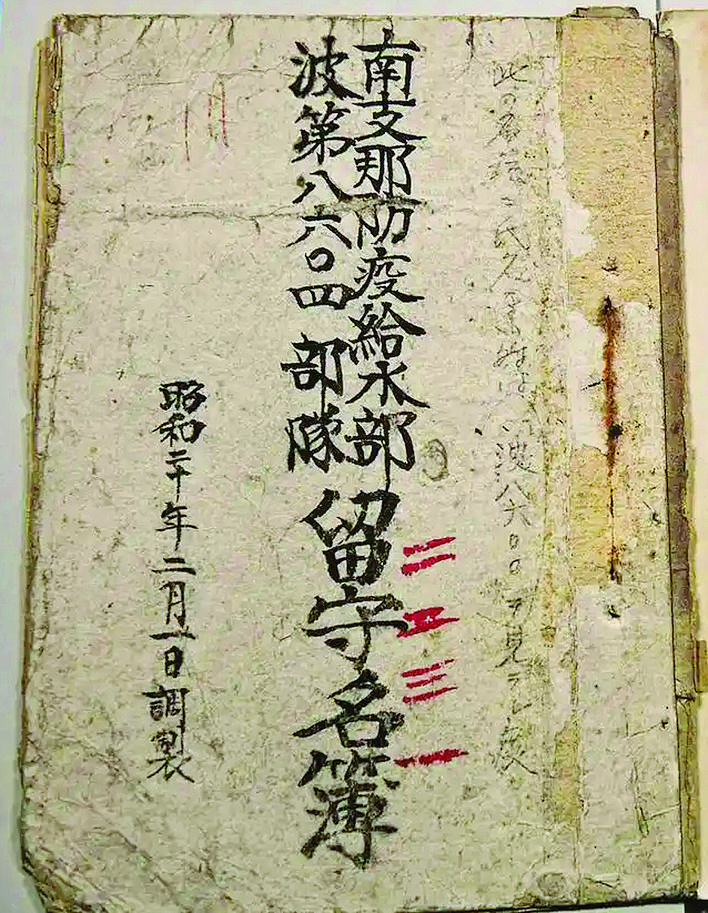

今年7月7日,广东省档案馆“抗战档案史料捐赠仪式”现场展出的“波第8604部队”名册(复制件)。侯县军翻拍

9月18日,反映侵华日军第七三一部队(简称“731部队”)细菌战罪行的电影《731》上映,引发广泛关注。

抗日战争期间,侵华日军发动罪恶的细菌战、毒气战,受害人数至今无法确知。

实际上,除了臭名昭著的731部队,日军还组建了设在广州的“波第8604部队”及设在其他地方的多支细菌战部队,名为华南“防疫给水部”,实际上却干着细菌战和人体活体实验的罪恶勾当,多次发动细菌战、毒气战,给华南人民带来难以磨灭的伤痛。

毒气战

小榜山战役日军“俯放毒气”

根据解放军文艺出版社2005年版《我的见证》一书记载,有据可查的至少有27万名中国同胞在日军细菌战中遇难;自1937年开始,中国有准确记载的化学战战例2000多起,伤亡8万多人,而同期日本方面的数据往往是中国方面数据的两到三倍。

广东省抗战损失调研课题组编著的《广东省抗战时期人口伤亡与财产损失》(中共党史出版社2010年版)则指出,“据日本1990年出版的《化学战史》一书不完全统计,日军曾在广东用毒20次。实际上,日军在广东用毒远不止20次,从保存不全的书刊报纸和档案等资料得知,有40多起确有根据的日军在广东进行化学战的史料。”

1938年10月14日,日军入侵惠州城前,在小榜山遇到了顽强抵抗的国军士兵。惠州名绅张友仁的自传有记:“莫部温旅有三十余人守小榜山新建堡垒,倭人绕登垒上,俯放毒气,垒中兵士尽死,尸体经月不腐。”可知日军当时使用了惨绝人寰的毒气战,令人发指。

1939年3月1日上海《申报》刊发署名“白韦”的新闻通讯《民族英雄的葬礼——东江抗战殉国将士公葬礼速写》,称有100余名抗日将士在1938年10月14日的小榜山防卫战中牺牲,1939年1月初,惠州名绅张友仁收拾小榜山的忠骸。通讯写道,“虽经过两个月,(殉国士兵)多还没有化腐、一个个的仍斜傍在垒沟内……”合上别处所拾获的遗骸,约有百具。惠州各界在水帘洞的山上举行了“东江抗战殉国将士公葬典礼”。

侵占惠州期间,日军烧杀抢掠,放毒剂也是例牌。据惠城文史丛书之《永不忘却——纪念抗战胜利60周年》一书发现,日军在惠州杀人手段残酷,形式多样,其中有人是“被毒针打死的”,如1942年2月,住惠州府城(今桥西)一横巷的黄姓市民,被屠城日军拉去打毒针,肚胀、便血,5天后不治而亡,时年46岁。

细菌战

日军细菌部队放流民至惠州

此外,惠州四次沦陷期间,多种传染疾病横行,矛头直指日军的细菌战。

“自第一次沦陷后,惠州疟疾大流行。染此病的人最怕是在逃难途中病发,有少数人会因此导致死亡。”(引自梁自力《日军攻占惠州前后见闻录》)

1942年,惠州霍乱大流行。梁自力隐约感觉到这是日军的细菌战所致,他在《日军攻占惠州前后见闻录》中说,在霍乱大流行之前,有一次空袭后,人们发现低空中漂浮着许多像蜘蛛丝一样的丝体在阳光照射下闪闪发光,无人向政府报告,也无人收集进行化验,这是否与霍乱大流行有关,谁也说不清。

从1942年底至次年春,惠州又遇上大旱灾。惠州市岭东文史研究所副所长何志成《惠州历史上的自然灾害和天地异象》一文描述了当时饿殍遍野、民不聊生的情景:1943年春,惠州大旱,自上年12月以来4个月无雨,加上日军入侵,粮价飞涨,百姓用野菜、竹米充饥,平山、淡水两地饿死5900多人,有4800多户因卖儿女、田屋而无家可归,逃荒者2万余人。

与灾荒而来的是各种疾病,疥疮、疟疾、伤寒病和炭疽病等。叶伟强的《大旱灾:1943年》(收录于惠城文史丛书之十《鹅城忆旧》)直接点明,上述疾病,与日军波第8604部队有关。当时,日军在广州南石头村设有难民营,大量粤港难民囚禁在此。他们吃了日寇的粥饭和汤水,便身带细菌,染上各种疾病,不知是日军故意或是别的原因,让不少难民逃出来,涌来惠州后流落在各个角落和一些热闹的地方。

据记载,这批难民到惠州后,随处大小便、和人们接触,疾病便传染开来。惠州人得病后,痛楚凄厉,又无药医,不几天便死去了。

《新华每日电讯》7月10日刊发新华社文章《恶魔除了“731”,还有一个“8604”!——侵华日军在粤进行细菌战情况的调查报告》介绍,8604部队创建于1938年9月,组建于日本大阪市,当时称“第21野战防疫部”。1938年10月12日,该部队随侵华日军在广东大亚湾登陆,于31日抵达广州,在原中山大学中山医学院设置大本营,直属华南派遣军司令部,兵力逐步增加,部队更名为“波第8604部队”,对外称“华南防疫给水部”,实质是进行细菌研究和细菌战的部队。

广东省档案馆的材料显示,1939年的广东省政府训令说:“日军为防止我游击队蔓延,早有广散传染病细菌于战区之计划。1939年由东京运沪大批菌苗……共分鼠疫、霍乱、伤寒、白喉、赤痢之5种,制成雪茄烟式之蓝、黄两色玻璃管,已分送华中、华南各前方。令放弃阵地时,投置于河井及民房中……”这也证明当时的广东省政府洞悉日军在广东进行细菌战的阴谋。

有学者研究统计推算,死于“波第8604部队”细菌实验的粤港难民约有4000人,受害的华南百姓更是不计其数。

防与治

乱世大医仁心仁术

由于连年战乱,死于疫病之人究竟有多少无法统计。乱世连年,唯医道永恒。在疫症、大旱灾、灾荒交替上演的惠州抗战时期,一代名医吕奕良大显身手。

梁自力在《日军攻占惠州前后见闻录》一文说,疫症流行期间桥东几乎每天都有人死于霍乱,当时卫生部门并没有采取有效措施防止疫症蔓延,只有吕奕良医师告诉群众多吃蒜头醋对预防霍乱会有一定效果。

吕奕良,惠阳平潭人,早年赴广东医校求学,学成后赴澳门临床实习,完成行医实践的最初积累。

1939年3月,吕奕良受惠安医院院长之聘出任医师。1940年秋天,多次受到日军空炸的惠安医院迁往龙川老隆,1941年局势稍定才迁回原址。也是在1940年秋天,吕奕良离开惠安医院,受聘若瑟医院医师,他的夫人潘照波也跟随过来,任护士兼助产士。

日军依旧空袭不断,1940年12月某日下午4时,日机将一颗重型炸弹投向人群躲避的若瑟医院楼房,造成数百人死伤。数天后,日机在水东街尾、西门口附近又把六七枚炸弹投向来不及疏散的群众,死伤数十人,当天住在若瑟医院的伤者达40多人。

据管丽芳《若瑟医院简介》(收录于1991年惠城区政协编《惠城文史资料》第七辑)记载,吕奕良与他的同行,奋力抢救伤员,包扎、止血、清创、截肢、骨折固定……克服没有X光、没有输血、没有石膏等重重困难,凭着临床经验,用棉垫、夹板进行骨折固定,用简单的手术器械,在局麻或吸入全麻下进行口腔、五官科手术,挽救了不少伤员的生命。管丽芳说:“吕奕良他们连续四天四夜没有睡觉,只在吃饭时坐下来休息一会,接着又继续做手术。”

相关资料显示,吕奕良和妻子潘照波为了抢救伤员,根本顾不上照料当年年幼的儿子,甚至一度忘记了他的存在,他们将儿子锁在大木柜里任由他哭闹。

晚上抢救工作告一段落后,夫妻俩回到被炮弹炸得凌乱不堪的家时,听见孩子嗷嗷大哭的声音,发现他大难不死,才顿时痛哭流涕地喊着“谢天谢地”。

乱世中,惠州医生吕奕良仁心仁术,成为爱国大医。

(侯县军)