身份证,全称“居民身份证”,是居民拥有居住国身份的凭证和证件。在现代社会,没有身份证可以说寸步难行。在遥远的古代,人们有这种困扰吗?

答案是:有!其实,古代也有类似身份证的物件用于证明身份。

秦代:照身帖

最早可以追溯(sù)到战国时期的照身贴,发明者大家都很熟悉,便是商鞅(yāng)。

它是一块打磨光滑的竹板,由秦国官府统一制作发放。上面刻有头像、姓名、住址、出生年月、籍贯(jí guàn)、职业、身体特征、性格。

此帖国人必须持有,如若没有,便会被认定是黑户或外籍非法逗留人士抓起来,后果非常严重。

没有此帖,店家不可收留,关口不可放行,像现代住酒店和坐火车需要身份证一样。

持证人的照片通常由画师画出来,因此时常出现画像与本人存在出入的事情。

不过古代交通不便,百姓基本世代在同一片土地上耕种生活,户籍制度把人和土地绑在一起,普通百姓想证明身份不难。加上照身帖是竹板做成,寿命很短,大量制作更换耗时耗力,商鞅死后不久,照身帖就取消了。

隋唐时期:“鱼符”

商鞅之后到明清时,并非人人都有身份证,而拥有身份证的人,那是真正的有身份!

隋唐时期,“鱼符”是朝廷统一发给官员们的身份证,每日上朝打卡都要让太监核对身份,“鱼符”根据官阶高低用不同材料制成,多用黄、银、铜制作,上刻有官员姓名、任职部门和官位等级。还制作了专用袋子“鱼袋”来盛放。

宋代:鱼袋、腰牌

宋朝时,官员直接使用“鱼袋”。以“鱼袋”及其上面的金、银饰品和颜色来区分官级,其中,以金紫和银绯为贵。

宋朝时期还启用了官吏重要的身份牌“腰牌”,主要是用来在朝廷通行,证明身份。

明清:牙牌与腰牌

明朝的“牙牌”有象牙、兽骨、金属、木质等多种质地,视身份和地位、功能的不同而有别。在录入身份信息时,比唐代的“身份证”要多一点,有时还会写上“单位”。

清代“身份证”多为“腰牌”,牌子上不仅要写清楚姓名、年龄、单位、职业、官衔(xián)等,还会特别注明身份证的用途。更厉害的是,要求比较高的腰牌上还会把持有者的面部特征录入,以防止别人冒用,这也许就是现代身份证上贴大头照的起源。

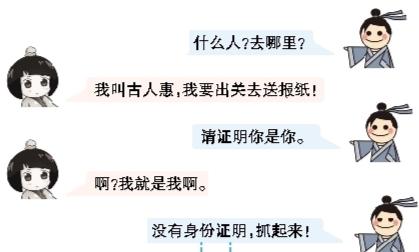

小故事:发明照身帖,死于照身帖

支持变法的秦孝公死后,惠文王即位,公子虔(qián)等告商鞅“欲反”,惠王令捕,鞅逃亡。明《周朝秘史》:鞅至函(hán)关,扮作商旅投宿,店主要照身帖检验。鞅说:“无。”店主说:“吾邦商君(即商鞅)之法,不许收留无帖之徒!”商鞅返回后发动兵变,兵败身亡。