6月20日中午,当我打开新华网,一则短讯映入眼帘:《著名词作家乔羽逝世》,令我震惊,一代歌坛巨星从此陨落。30年前他唯一的一次来惠,本人有幸陪他游西湖,犹如昨日,重现眼前。

1992年11月28日上午,我作为《惠州报》(今《惠州日报》)的记者,接到上级通知,下午去采访著名词作家乔羽先生。我接到任务后既兴奋又忐忑,兴奋是因为可以见到慕名已久的歌坛泰斗“乔老爷”,忐忑的是将如何采访这样光芒四射的大明星。

下午3时,我和惠州电视台及惠州电台的一帮记者,准时来到先生下榻的惠州宾馆。乔羽先生写歌词独领风骚,德高望重,他创作的许多歌词红遍大江南北,深入人心,圈内人尊称他为“乔老爷”。待我们一一坐下,自称“革命小烟天天抽”的“乔老爷”,便掏出烟来,问我们抽不抽?当我们都摆手时,他便操着山东话打趣道:“那你们都是正人君子啰!”一句话将我们全逗乐了,也将我们的距离拉近了。他告诉我们,他是参加在深圳举办的“乔羽作品音乐会”后首次来到惠州的,并向我们询问了惠州的一些人文历史有关情况。他的平易近人,让我们感到亲切。

之后,我们来到平湖门,登上游艇游览西湖。午后的斜阳,暖暖地照耀着初冬的湖面,风和日丽,波光潋滟。泛舟湖上,我们便慢慢攀谈起来。我试着向他提问,您写了那么多作品,你最喜欢哪个?你认为哪个最好?乔羽沉思了一会说:“自认好的作品,不一定红得起来。现在看来,当然是电影《上甘岭》插曲《我的祖国》,以及我所编的电影《刘三姐》了。”

当我请教他的创作体会时,他便娓娓道来:“作歌词易,但作好词难。百字之内,须得见一完整世界,有时小小一首好歌,会胜过千言万语。”关于歌词的内容,乔羽有自己的独特看法,他说:“我一向不把歌词看作是锦衣美事,高堂华屋。词非绫罗绸缎,非高楼大厦,非山珍海味。词乃布衣简服,大米白面,家居寒舍,是一般的寻常之物。歌词应该是寻常人家一日不可或缺的家常饭,粗布衣,或者是虽不宽敞却也温馨的小小院落。”关于歌词语言,乔羽说得更直截了当,他打着有力的手势说:“我不喜欢太玄太深,大众都不理解的东西。我喜欢写普通的生活,那是比海还深还广的东西,你要向大众说话,就该用他们都能懂的语言。我主张还是朴朴素素好,平白如话没什么不好。”

乔羽素有“歌坛长青树”美誉,新中国成立以来,一共创作了1000多首歌,代表作有《让我们荡起双浆》《我的祖国》《人说山西好风光》《难忘今宵》,以及电影《刘三姐》《红孩子》中的歌曲。曾任中国歌剧舞剧院院长,中国音乐文学学会会长。一代又一代的歌唱家,唱着他的歌脱颖而出,走红歌坛。

西湖转了一圈,我们即步行上岸游览泗洲塔和苏东坡纪念馆。他说,谈到惠州,就想到苏东坡。在王朝云墓前,他一眼就认出墓碑上的字,是清代名人伊秉绶所书。他对“东坡书迹”碑林评价颇高,说所选石料精,雕刻工艺好,重现了苏东坡的笔墨精气。在东坡的塑像前他和记者合影后说:“请为我在这里单独照张相。”可见,乔羽对苏东坡十分敬仰。

在晚霞飘逝,微风吹拂的苏堤上,乔羽很有感慨地对我们说:“秀丽的西湖给我留下了美好的印象,惠州是个好地方,有山湖河海丘陵,自然条件好。惠州过去很有名,改革开放后发展很快,将来发展起来不得了。”他开玩笑说:“我如果年轻二十岁,也会来南方来惠州当打工仔。”说得我们哄堂大笑,笑声随着晚风,飞落在西湖万顷烟波间。

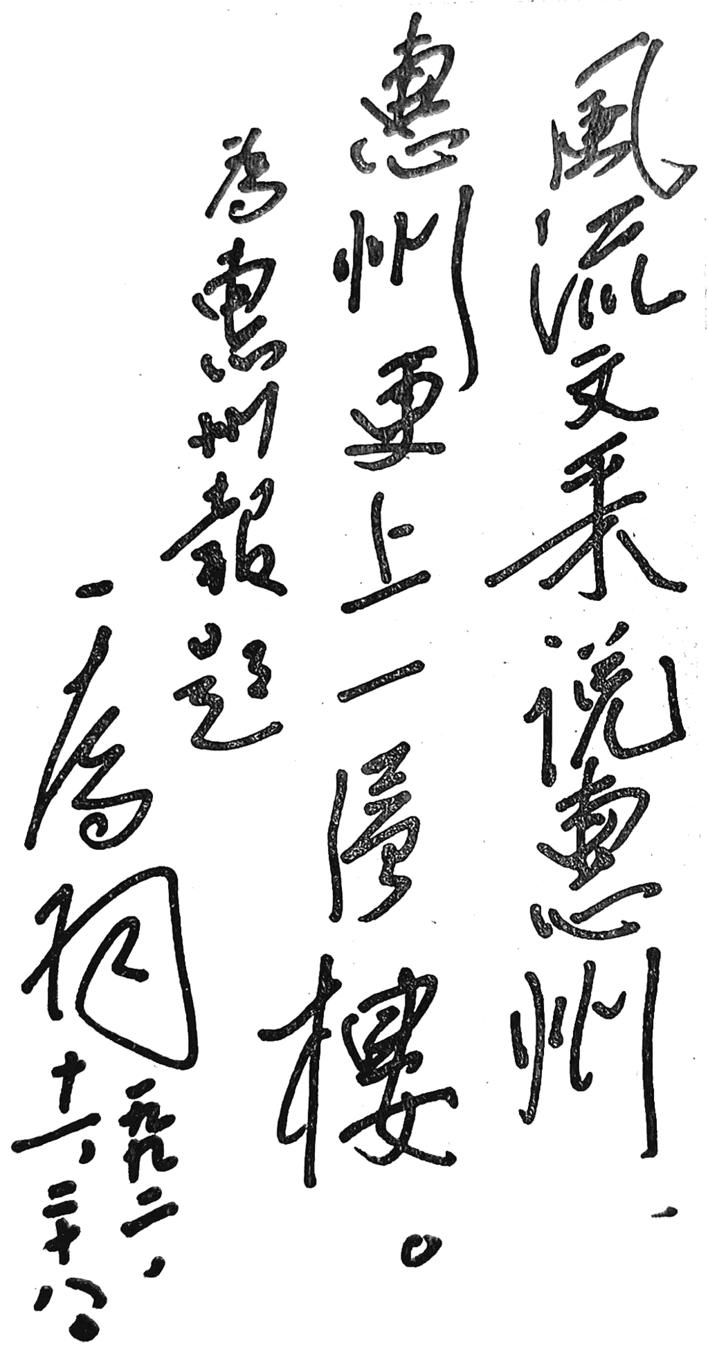

游罢西湖,趁他余兴,我请他为《惠州报》题词,他欣然应允挥毫:“风流文采说惠州,惠州更上一层楼。”(见左图)字如其人,书如其歌,一样潇洒,一样飘逸。