傅颖喆正在展示蓝染作品。

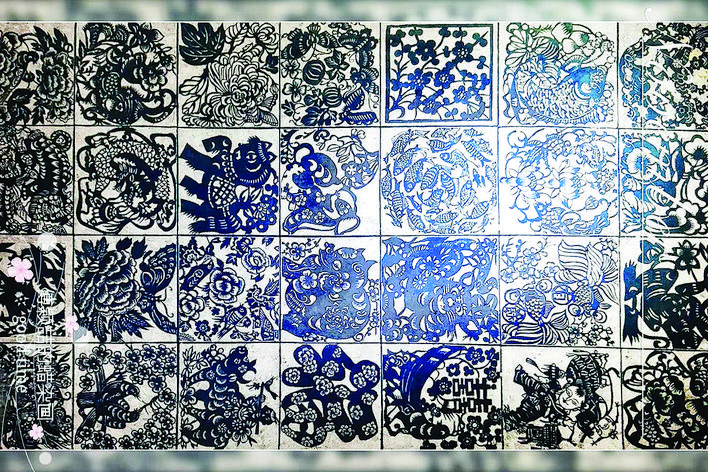

傅颖喆的蓝染作品。

傅颖喆的蓝染作品。

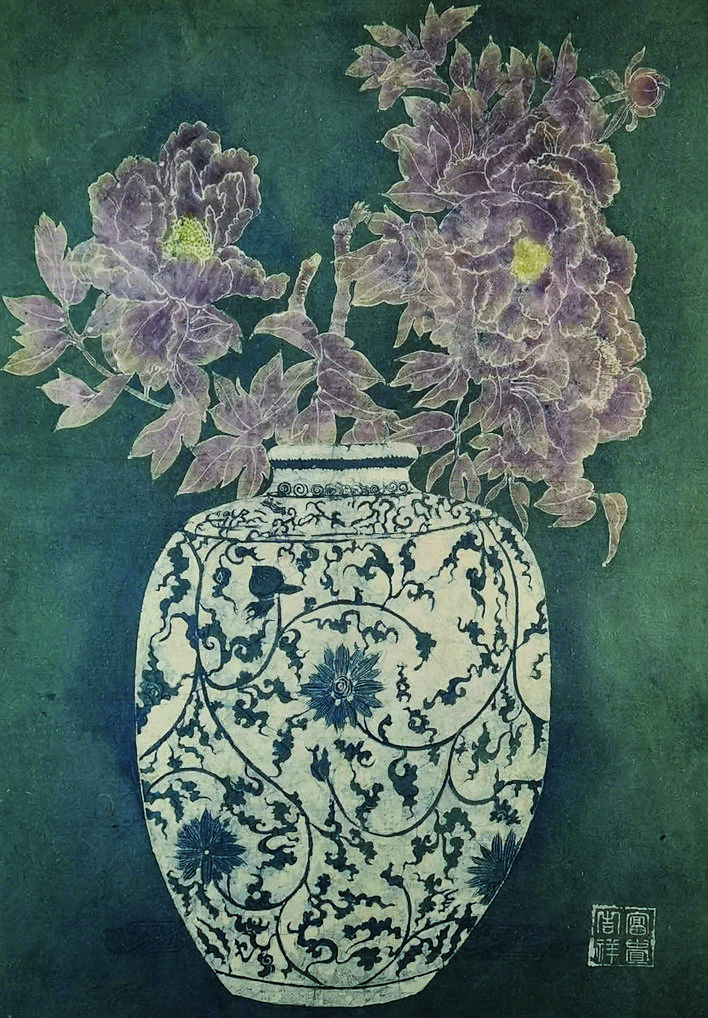

傅颖喆的蓝染作品色彩富丽。

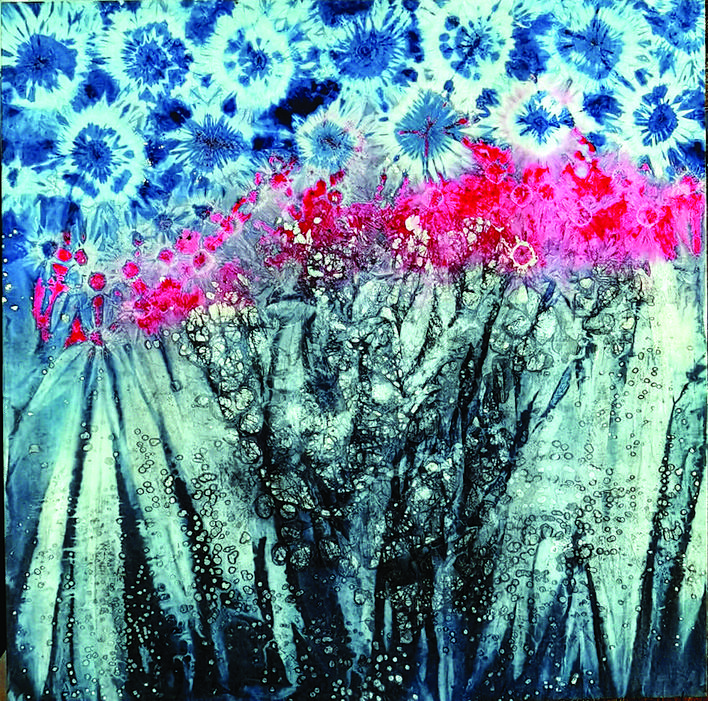

傅颖喆的蓝染作品呈现出个性鲜明的特点。

按照预想的效果捆扎棉布,泡入染缸,水洗,拆解,晾干……完成扎染制作的体验,现场的观众在自己的心意之作前拍照留影。一面面蓝色的棉布挂在绳子上,在灿烂的阳光下,随风飘扬。

近日,东江民俗文物馆举办的首届惠州民间传统技艺“周”体验活动,邀请了惠城区美术协会副主席、惠州博物馆签约艺术家傅颖喆展演扎染工艺。众多体验者都顺利完成了扎染的制作,纷纷表示既收获了新知识,又学会了扎染的制作流程。

来自历史深处的惠州蓝

纯白的棉布放入蓝靛叶泡制的蓝色染缸,这是扎染的重要一环——蓝染。记者在现场看到,傅颖喆鼓励和指导每一位体验者,告诉他们棉布在浸入染缸前,要用橡皮筋扎紧,这样扎紧的位置就不会染色。布刚从染缸里拿出来时是绿色的,然后经过氧化还原,开始慢慢变蓝,而拆下捆扎的橡皮筋的位置却保持着纯白色,蓝白相间,深深浅浅,千变万化。

“惠州的客家蓝衫,蓝田瑶族的服饰,都曾采用扎染工艺。”傅颖喆表示,我们的祖先用采集到的各种天然颜料,如矿物、植物汁液、动物血液等进行“绘体”“纹身”,将蓝靛染于服饰,也是文化传统。扎染、蜡染在古代叫染缬,早在秦汉就已存在。

早在北魏,杨衔之《洛阳伽蓝记》就有关于扎染技术的介绍,“既染,则解其结,凡结处皆为元色,余则入染色,谓之彩缬,今民间亦多为之。”因为每次扎结的位置、方式都不一样,扎染后展开,布上染色与不染色的位置相间,形成了一幅幅永不雷同的图案,傅颖喆表示,“这好像一种宇宙图案。”

接地气的宇宙图案

傅颖喆学过国画、油画,她将绘画才能结合扎染的秘境,进一步走向蜡染艺术。蜡染是用蜡刀蘸熔蜂蜡绘画于布,然后再进行扎染流程,以蓝靛浸染后去除蜂蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案。为了学习蜡染,傅颖喆2018年特意去贵州民族大学参加“中国非物质文化遗产传承人研修研习培训班”,主攻蜡染技艺及创新拓展。后来,她又得到蜡染大师刘子龙的指导,先后完成了蜡染由单一图案到艺术画的提升,让蜡染作品呈现出色彩富丽、形式多元、个性鲜明等特点。

傅颖喆的蜡染作品《西湖春暖》,出现惠州的木棉花和泗洲塔等惠州元素,描绘出西湖的三月。傅颖喆的努力试验,让惠州蓝接地气,宇宙图案充满人间烟火气。她的蜡染作品成为了很多旗袍、装饰品等图案,受到惠州人民的喜爱和热捧。

傅颖喆表示,印度尼西亚“巴迪克”,就采用了古老的蜡染工艺,被当作国服,并抢先申请了世界非物质文化遗产。“可惜现在很多孩子都不知道惠州客家人的蓝衫长什么样。”傅颖喆因此多年来致力于染缬技艺的推广、传承,让更多的人知道惠州蓝。

文:惠州日报记者侯县军 见习记者曾镜明

图:惠州日报记者朱金赞