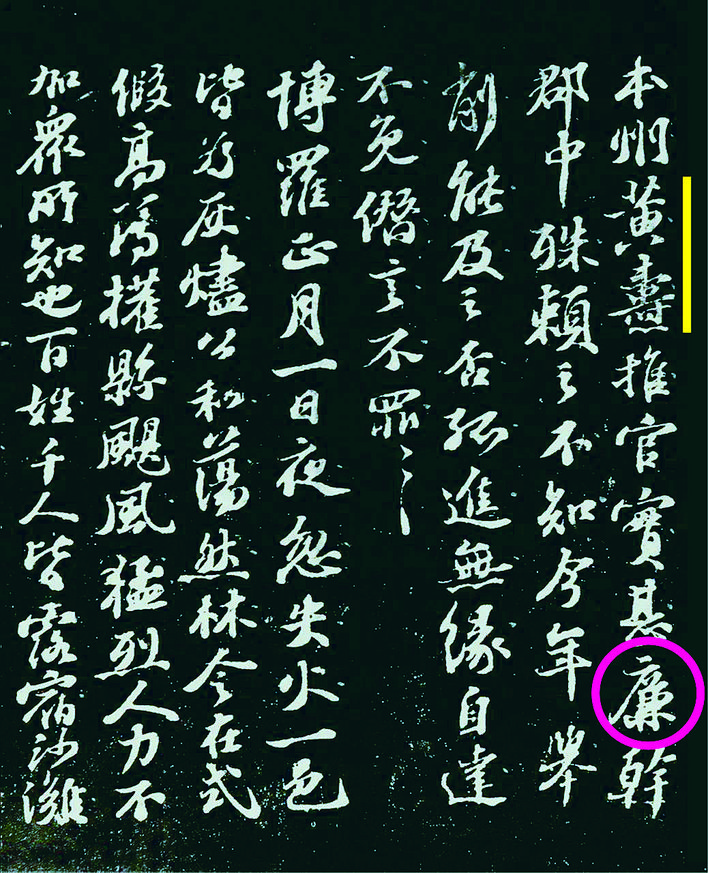

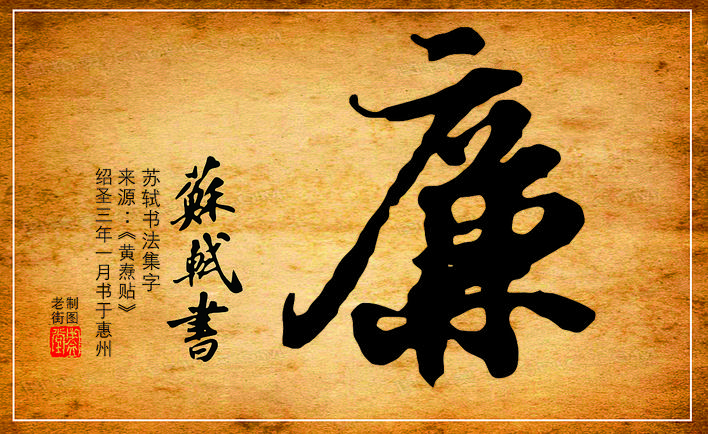

苏轼书法作品中的“廉”字。

苏轼一生都在践行“廉”。

到惠州后,经由程乡(今梅县)令侯晋叔,苏轼和断绝42年关系的亲表哥、前姐夫程之才恢复了联系。时程之才任“广南东路提点刑狱公事”,掌广南东路的刑狱公事、察不决案件、复审案牍并兼劝课农桑、举刺官员,是主管公检法、农业、推举考察干部的省领导。绍圣二年(1095),程之才两次视察惠州都面见苏轼,这直接给苏轼在惠州的生活带来极大方便。同时,苏轼更是借程之才的影响力,完成了助建东新桥等民生善举。

正是在这些事情推进中,苏轼发现推官柯常等官员的品行优秀,他写信向“举刺官员”的程之才点评并推荐,其关键词是“廉干”“清约”“恤民”“有心力”“有气节”。

纵观苏轼一生,这些评语,正是其为政为官的廉政理念。

廉干:

廉洁、干练高于能力、政绩

绍圣二年(1095)六月,可能是为建东新桥事,苏轼向程之才介绍了推官柯常,说柯常“柯推良吏,冠一郡也……实见其有风力廉干”。

绍圣三年(1096)一月,为处理博罗大火,他又向程之才介绍推官黄焘“实甚廉干,郡中殊赖之”,并特地问询“不知今岁举削能及之否”,关心上级对黄推官的考评。

有幸的是,这封信后世称为《黄焘贴》,现存于天津博物馆,是苏轼存世不多的书法作品之一。

著名的《六事廉为本》,是苏轼年轻时的应考习作,值得细读。所谓“六事”,是《周礼》所载官员须遵循的六条准则:廉善、廉能、廉敬、廉正、廉法、廉辨。

苏轼最强调的是“廉”。他主张以“廉”来考评官员。“举其要兮,廉一贯之”“悉本廉而作程”,要把廉洁作为考评的根本准则、一条主线来贯穿全程。而且,要“先责其立操,然后褒其善理”,先考其廉洁的操守,将廉洁置于能力、政绩之上来进行考评。因为,他觉得“拟之网罟(gǔ),先纲而后目;况之布帛,先经而后纬”,只有抓住廉洁这个“纲”和“经”,方能纲举目张,正确无误地评判官员的称职与否及其功绩大小。

南下惠州经过虔州(今赣州)时,他在《廉泉》写到“有廉则有贪,有慧则有痴”,贪与廉可能会伴生,但早在《六事廉为本》里,苏轼就强调了“功废于贪,行成于廉”,官吏的事功荒废于贪行、德行完成于廉洁,廉洁清白,乃是为官者的最高范式和做人底线。

清约:

清廉节俭、清静自守,政事清明简约

绍圣二年(1095)七八月间,苏轼写信给程之才,托严推官“有两事面闻”,应该是东新桥和增葺军队营房事,他介绍到“严令清约,恤民之心”。

几个月前,从永嘉(今温州下辖)来惠州探访的惠诚要回去了,苏轼写信付其带给那里的12位老朋友,信中提到可久和清顺两位僧人,称其“清介贫甚”,后世《清顺可久传》评注“清约介静”,可见,苏轼对“清约”的理解,还是清廉、清贫之意。

同时代的司马光,在给儿子司马康的《训俭示康》中,对“清约”也有阐述。司马光有感于“近岁风俗尤为侈靡”,专门给儿子举了个例子:张文节为宰相时,就说过“由俭入奢易,由奢入俭难”,我今天的俸禄可以举家锦衣玉食,但这个俸禄不可能长期啊,以后“一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必致失所”;司马光还告诫儿子,君子也好小人也好,要寡欲,才能远离灾祸丰硕家庭,如果多求妄用,就会败家丧身,居官场就必索贿居乡间就成盗贼,所以,“侈,恶之大也”。

苏轼在《赤壁赋》里所说的“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,其在廉洁意义上而言,跟司马光的寡欲少求也是一个道理,不是我的,一毫也不取。

苏轼和司马光的“清约”,都是相对应“侈靡”的。

恤民:

悲悯、同情、忧虑人民疾苦

绍圣二年(1095)八月,苏轼给程之才写信汇报惠州“米贱已伤农矣”,有点赞太守詹范“极有恤民之意”。

苏轼一生宦游多州,“恤民”之事数不胜数,遭贬岭外,也是揣着忧国忧民的“恤民”情怀远行的。

南下惠州路过南康(今赣州下辖),作诗《南康望湖亭》曰“许国心犹在,康时术已虚”,表明朝廷不取我但我家国热血并未冷却;在庐陵(今吉安)时遇见曾安止,作《秧马歌》附于其《禾谱》之后,不久,他将秧马推广到惠州和阳羡(今宜兴)。

在惠州,苏轼借程之才影响力,完成了多件民生善事,更是他“恤民之心”的具体体现。而著名的《荔支叹》,则表达了对“岁贡”的满腔激愤,这是根植于对底层的关切与同情,是深深的“恤民”。

晚年,苏轼进入了他政治思想的全新境界,即从“是否有负吏民”来判断政治生活的价值,其价值标准已不在庙堂而转向了民间。

有心力:

用心为人民服务,努力为老百姓办事

绍圣三年(1096)正月初一,博罗县发生大火,苏轼写信给程之才,请求支援惠州的灾后重建。因为“火后事极多”,他推荐了县令林抃,点评其“林令有心力,可委”。

恩师欧阳修的为官箴言“不问吏才能否,施设如何,但民称便,即是良吏”,用现在的话语来讲,要为人民服好务,最终以人民的“称便”来考量自己,这对苏轼的影响应该是巨大的,已经成为他的立身自觉。在朝,他“因法以便民”;在民,在惠州的他虽不再是“吏”,也明白“区区效一溉”献出微薄之力也只是杯水车薪,但他也无法视而不见听而不闻,还是“僭管官事”,这是苏轼的政治底线。

陆游《跋东坡墨迹》写到“公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然,忠臣烈士所当取法也”,不计祸福,忧国之心赋于生民,于民用心用力,是对苏轼“民本思想”的高度赞誉。

有气节:

立朝大节极可观,才高意广

绍圣三年(1096)一月,苏轼又书信给程之才。信中,苏轼专门提及“侯晋叔,实佳士,颇有文采气节,恐兄不久归阙,此人疑不当遗也”。这是苏轼知道程之才要离职北归了,请求程之才要安排好侯晋叔这个有文采有气节的佳士。

侯晋叔,就是当年将苏轼和程之才再次联系在一起的程乡令,程乡当时并非惠州府所辖,但因为与苏轼以及惠州的关系,我们也一并议论。《宋人传记资料索引》记“侯晋叔,后知南恩”,南恩,治今阳江一带,相当于从梅县县长调任了阳江市长,苏轼没看错。

有文采嘛,我们不提,但“有气节”,是为最高评价也。

浩然之气、包容之气、耿介之气、超然之气、豪放之气、至大至刚之气、文人气节、政治风骨,历史上论苏轼的气节,其论著该是汗牛充栋了,无不予以最高评价。

苏轼的“气节”,也可以理解为“立朝大节”。苏轼是以“立朝大节”为当世所首肯的,曾持不同政见的刘安世对其学生说“东坡立朝大节极可观,才高意广”,这是说苏轼坚持独立政见,既不附和新党也不迎合司马光。南宋孝宗皇帝也肯定苏轼的大节,谓其“不可夺者,峣然之节”。

这是苏轼胸怀天下心底无私、走出庙堂、迈向黎民百姓之所致,是其气节所致。

吏治:

依法治吏保证官吏为政清廉

绍圣二年(1095)五月,苏轼写信给程之才“示谕修桥事”,说到“吏暗而孱,胥狡而横”(胥:xū,小吏),他担心官员们把修桥的钱“必四六分入公私下头”,把钱分了然后把桥“做成一座河楼桥也”,他提出了一些修桥建议。

面对“吏暗而孱,胥狡而横”,苏轼有治理主张。早在嘉祐六年(1061),26岁的苏轼和弟弟一起“应制科试”,苏轼向皇帝提交了策论文章《进策论》,其中的《策别》有四个方面:课百官、安万民、厚货财、训兵旅,就是关于包括官吏及社会治理具体的措施。

苏轼提出的“课百官”,是讲吏治问题的。他有六点主张:一是“历法禁”,要求“用法始于贵戚大臣”,法律面前人人平等;二是“抑侥幸”,裁汰冗官;三是以“决壅蔽”,排除障碍;四是以“专任使”,提高办事效率;五是“无责难”,避免罚错人;六是“无沮善”,鼓励有上进心的官员,避免贪污腐化更加肆无忌惮。在“课百官”后,苏轼又继以“安万民”,进一步阐明“民为邦本”的思想。

其“课百官”之六法,是从“依法治吏”出发,从制度上加强官吏的管理、考评,以保证官吏为政清廉,以建设一支事有所主、上下相通、反馈迅速、富有效率的队伍。

苏轼更推崇“吏治”,他认为,吏治好,则“天下清明而治平”。

苏轼兼过几年“知制诰”,专门代拟王言、草拟诰命、撰写官员任命文件的词头,其对官员的点评文字,真有千钧之重,可见苏轼对惠州这几个官员的点评之分量。

那个时代的官员监察,是“台谏制度”,这是宋代政治制度的关键环节之一。王水照先生认为,“台谏制度”是范仲淹那一代改革者留给宋代历史的最大成果,其在苏轼的心目中几乎是神圣的。苏轼就是怀着对“台谏制度”的敬畏,沉浮宦海,即使“不得签书公事”,还是以一个政治家应有的政治责任感,重新焕发出政治热情,主动以台谏要求来观察周边影响周边,力促官员清廉,尽可能多地完成利民之事,以得民“称便”。

而“廉干、清约、恤民、有心力、有气节”,虽点评的是九百多年前的惠州当地官员,体现的是苏轼的为官之道、廉政理念,但也正是我们当代应该学习的,借用陆游的话,“当取法也”。(文/图 老街)