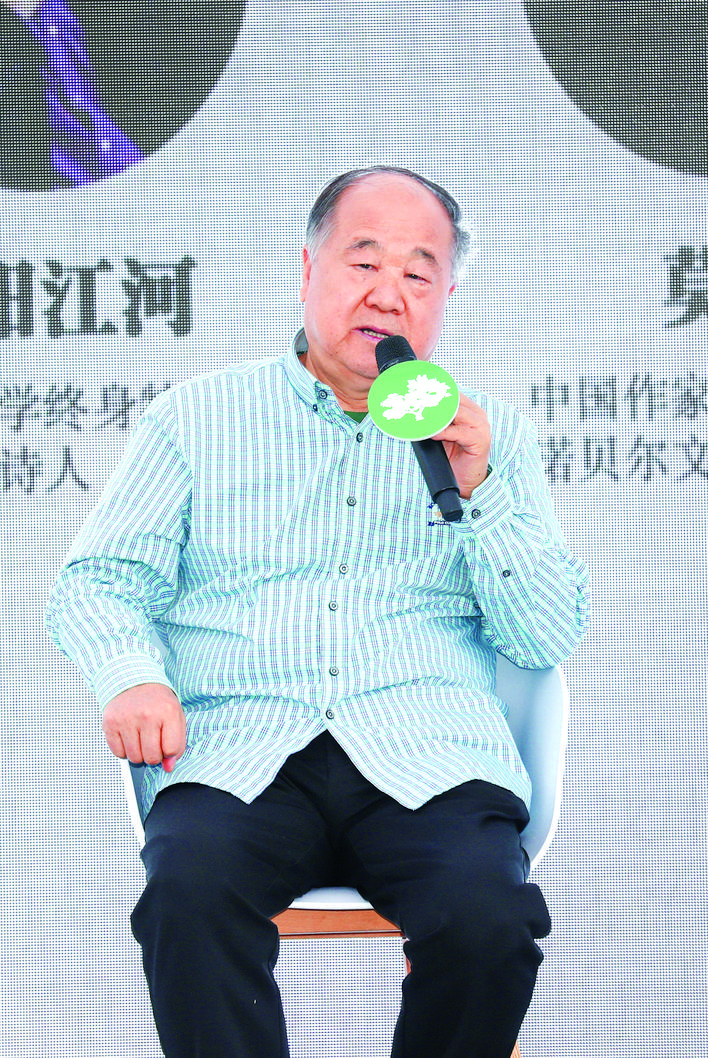

莫言。

格非。

欧阳江河。

徐则臣。

谢有顺。

李浩。

在岭南的村落里,总有一棵大榕树。它枝干苍劲,气根垂落,独木成林,撑起一片巨大的、墨绿色的荫蔽。榕树是乡村的公共空间,是信息交流、仪式举行、人情往来的中心。10月19日至20日,环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区主题采风暨古榕文学村系列活动在我市举行。20日上午,在“对话古榕文学村”名家对话环节,莫言、格非、欧阳江河、徐则臣与谢有顺五位文学名家围坐在中心村千年古榕树下,共同围绕文学如何扎根乡土、赋能乡村,如何让古榕文学村成为滋养创作、对话世界的文化客厅等主题展开对话。

感悟惠州之美,名家寄语文脉振兴

古榕浓荫下,文脉流淌间。采风过程中,五位文学名家不仅沉醉于惠州的自然与人文之美,更结合亲身体验,分享了对这片土地的深刻感悟,字里行间满是对惠州发展的赞许与对文化传承的期许,也为惠州文化事业发展与乡村振兴提供了宝贵指引。

莫言直言惠州名人辈出、底蕴深厚,此前曾专程参观叶挺纪念馆、叶亚来故居,此次重访更惊叹于当地发展成就,尤其是龙门麻榨昔日偏僻山区如今变得景致优美、特色鲜明,文化氛围浓厚。他高度认可古榕文学村选址,认为麻榨中心村的古榕与鳌溪河寓意吉祥,“古榕下,鳌溪旁,人人都能写文章”,这片土地定能滋养优秀创作,并寄语广东创作者常来体验创作。

首次到访的格非则被村里的文学迷宫引发深思。他以古希腊迷宫象征人生,提出文学艺术便是引领人走出困惑的“线团”,能让人在复杂世界中肯定自我、收获幸福。他认为古榕文学村引入文学元素,正是要以文化力量凝聚人心,为乡村振兴探索文化路径。

欧阳江河分享了认知转变:此前通过书本了解的惠州,多与罗浮山、葛洪、苏东坡等名景、名人绑定,而亲身体验后,最触动他的是普通大众与平凡烟火。他坦言,这种从“名人符号”到“大众温情”的感受转变,让他更立体地理解惠州,也引发有关大众在文学中的意义的思考。

徐则臣盛赞惠州是“理想生活的现实模样”。作为乡村长大、在城市生活多年的作家,他惊喜地发现惠州兼具山水之美与现代设施,“摸得到山,看得到水,生活在乡愁里”的状态,正是他向往的理想城乡生活,这里的惬意氛围更让他体会到贴近人性本真的生存之美。

谢有顺则因客家渊源对惠州倍感亲切,乡音、山水与风土人情都让他有“回家”之感。他感慨惠州山水秀美、乡村巨变、人气兴旺,“山脉、水脉、人脉”皆旺,更寄望惠州借名家齐聚之机,激活苏东坡等历史文脉,让千年文化在当代焕发新生,为发展注入精神动力。

共献振兴良策,探索文学赋能路径

除了抒发对惠州的真情实感,五位名家更聚焦乡村振兴的时代命题,将文学视角与实践思考相结合,为古榕文学村及惠州乡村的文化发展与活力激发,献出了兼具温度与深度的“金点子”。

莫言以古榕文学村的自然与文化场景为切入点,提出“古榕下,鳌溪旁,人人都能写文章”的愿景,期盼文学深度融入乡村日常,让全民创作成为乡村文化活力的源泉。

格非强调文学赋能需务实推进,建议古榕文学村聚焦乡民尤其是年轻人,借鉴江浙地区持续数十年的文学研讨经验,通过建立读书会、开展创作交流等扎实举措,培育乡村读书与创作的“种子”,让文学实践在乡村落地生根。欧阳江河补充指出,年轻人创作离不开互动与激励,提议搭建面对面交流平台,让年轻人在榕树下、草地上等场景中探讨读书感悟与创作心得,通过思想碰撞激发创作热情,助力其成长成才。

徐则臣认为,要从传播平台层面提供支持,作为《人民文学》杂志编辑,他明确表示杂志将为书写乡村生活、展现乡村之美的作品开辟阵地,尤其欢迎惠州乡村题材创作,让乡村故事获得更广泛的传播。谢有顺则从文化细节入手,提出恢复乡村手写对联、建设乡村图书角与文学角等具体办法,鼓励村民参与文化创作与交流,让文学融入乡村生活的细微之处,传承文化传统。

五位名家的见解涵盖理念愿景、实践路径与平台支撑,为惠州以文学力量激活乡村发展动能、推进乡村振兴提供了精准指引,也为古榕文学村打造粤港澳大湾区文学新地标和文旅IP奠定坚实基础。